在新能源汽车产业蓬勃发展的当下,热管理系统已从传统的辅助角色,跃升为决定整车性能、安全性与续航里程的核心技术。热管理 EDC(电子控制单元)作为这一系统的 “大脑”,通过精准的温度感知与智能控制,确保电池、电机、电控及座舱环境处于最佳工作状态。

本期《晓莺说》,将从EDC的发展历史、技术原理、市场格局、竞争态势及未来趋势等几个方面入手,深度剖析热管理 EDC在新能源汽车产业中的关键作用与发展前景。

幕后隐形 “温控大师”

热管理EDC,全称为热管理电子控制单元(Electronic Control Unit),是新能源汽车热管理系统的核心控制部件,其重要性犹如人体的 “神经中枢”,对维持新能源汽车的 “体温” 平衡起着关键作用。

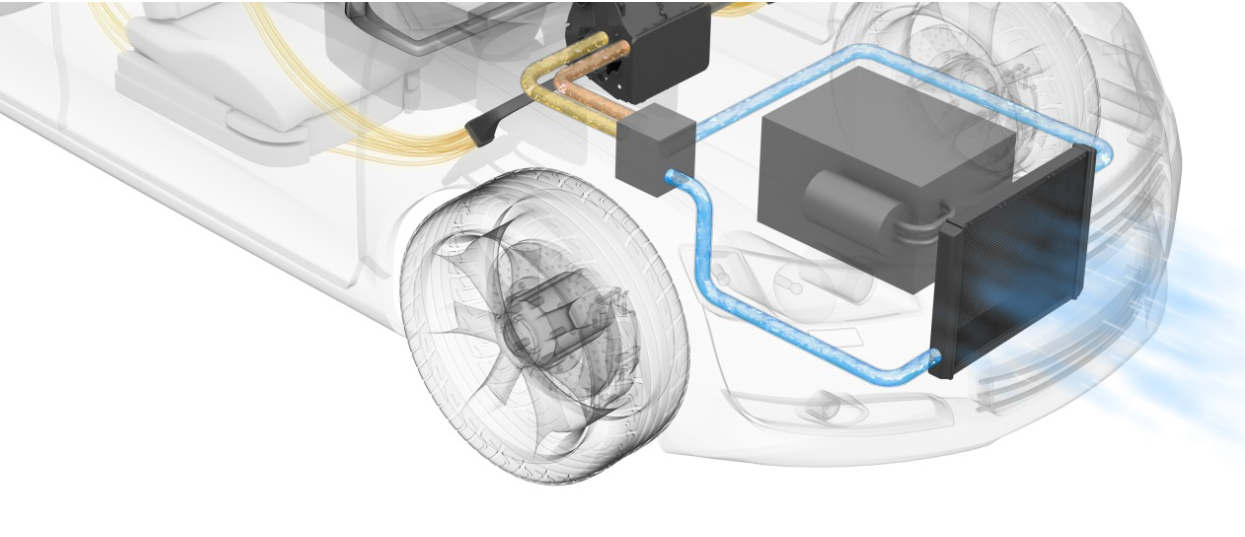

它能够精准采集温度、压力、流量等各类传感器数据,运用内置的复杂算法进行快速分析与处理,进而对制冷压缩机、加热器、水泵、电子膨胀阀等热管理系统中的执行器发出精确指令,实现对电池、电机及其控制器等关键部件温度的精准调控。

在电池热管理方面,EDC会实时监测电池温度,当电池温度过高时,控制冷却水泵与空调系统对电池进行散热降温,防止电池因过热性能下降甚至引发安全事故;当电池温度过低时,启动电池加热器提升电池温度,确保电池在适宜温度区间内工作,延长电池使用寿命,提升充放电效率。

以特斯拉Model 3为例,其电池热管理系统在EDC的精确控制下,能够在大多数适宜工况下尽量保持在25℃ - 35℃的理想工作区间,有效保障了电池性能与安全性。

图源:特斯拉微博

在电机及其控制器热管理方面,EDC能根据电机负载与运行状态,调节冷却介质流量与温度,对电机及其控制器进行散热冷却,保证电机高效稳定运行。比如比亚迪汉EV,通过EDC对电机冷却系统的精准控制,有效降低了电机在高速运转时的温度,提升了电机效率与可靠性。

在座舱热管理方面,EDC整合控制空调系统、座椅加热/通风、车窗除霜除雾等功能,为驾乘人员营造舒适的座舱环境。例如蔚来ES6,其座舱热管理系统在EDC的协同控制下,能够快速调节座舱温度、湿度,实现智能化、个性化的舒适体验。

从架构上来看,新能源汽车热管理EDC系统主要可以分为硬件和软件两大部分。

硬件部分包含了微控制器(MCU)、电源管理电路、信号调理电路、通信接口电路等关键组件。

其中,微控制器作为EDC的 “大脑”,负责数据运算与指令处理。电源管理电路为整个系统稳定供电。信号调理电路对传感器输入的信号进行滤波、放大等预处理,确保数据准确性。通信接口电路则实现 EDC 与整车控制器(VCU)及其他部件之间的数据交互,常见的通信接口有 CAN、LIN、FlexRay 等。

软件部分则涵盖了底层驱动程序、控制算法、应用层软件等。底层驱动程序负责硬件设备的初始化与控制,保障硬件正常运行。控制算法是 EDC 的技术核心,通过对采集数据的分析运算,生成最优控制策略,常见的控制算法有PID控制、模型预测控制(MPC)等。应用层软件则负责实现人机交互、故障诊断、数据存储等功能,提升系统的易用性与可靠性。

在新能源汽车热管理系统中,EDC产品品类丰富多样,在功能特点、技术参数、应用场景等方面各具特色,共同构建起了新能源汽车热管理的智能化控制体系。

从硬件集成度与功能复杂度维度划分,热管理EDC产品主要包括:独立式EDC、集成式EDC以及域控制器集成式EDC三大品类。

独立式EDC是最早应用于新能源汽车热管理系统的产品形态,其特点是功能相对单一,仅对电池热管理、电机热管理或座舱热管理等某一特定领域进行独立控制。

独立式电池热管理EDC主要负责采集电池温度、电压、电流等参数,通过内置算法分析处理后,控制电池冷却水泵、加热器、散热风扇等执行器,确保电池始终处于最佳工作温度区间。此类产品结构简单、成本较低、开发周期短,适用于早期新能源汽车车型以及对热管理系统集成度要求不高的入门级车型。

例如早期的北汽新能源EC系列车型,就采用了独立式电池热管理EDC,有效保障了电池的稳定运行。

图源:北汽新能源微博

独立式电机热管理EDC则主要聚焦于电机及其控制器的温度监测与调控,通过调节电机冷却系统的冷却液流量与温度,确保电机在不同工况下均能高效稳定运转。

这种类型的EDC在一些主打性价比的新能源商用车上应用较为广泛,如吉利远程E5L的电机热管理系统能够在电机温度过高时自动启动冷却机制,防止电机过热损坏。

集成式EDC是随着新能源汽车热管理系统复杂度提升而发展起来的产品形态,它将电池热管理、电机热管理、座舱热管理等多个功能模块集成在同一控制单元内,实现了对热管理系统的集中化、协同化控制。相较于独立式EDC,集成式EDC具有更高的集成度、更强的功能扩展性、更优的系统协调性以及更低的成本与空间占用。

例如,大众ID.系列车型采用的集成式EDC,将电池、电机及座舱热管理功能深度集成,通过智能算法实现了各子系统间的高效协同,在提升热管理系统性能的同时,降低了整车成本与重量。

域控制器集成式EDC是当前新能源汽车热管理技术发展的前沿方向,它将热管理EDC与整车其他域控制器(如底盘域控制器、车身域控制器等)进行深度融合,实现了整车层面的跨域协同控制。在这种架构下,热管理EDC不再仅仅是热管理系统的控制核心,更是整车智能化控制系统的重要组成部分,能够与整车其他系统进行实时数据交互与协同工作。

比如,特斯拉Model Y在其最新的域控制器架构中,将热管理EDC与自动驾驶域控制器进行了深度融合,实现了自动驾驶模式下热管理系统的智能自适应调节,在提升驾乘舒适性的同时,有效降低了整车能耗。

图源:特斯拉微博

不同品类的热管理EDC产品在功能特点与应用场景上各有侧重。

独立式EDC凭借其简单灵活、成本低廉的优势,在早期新能源汽车市场以及部分对成本敏感的细分市场中占据重要地位。集成式EDC则以其高度集成、协同高效的特点,成为当前主流新能源汽车车型的首选方案而域控制器集成式EDC作为未来发展趋势,代表着新能源汽车热管理技术的最高水平,将在高端智能新能源汽车领域发挥关键作用。

随着新能源汽车技术的不断进步与市场需求的持续演变,热管理EDC产品品类也将不断丰富与完善,为新能源汽车的性能提升与智能化发展提供更为坚实的技术支撑。

走上台前:EDC从技术萌芽到产业应用的黄金时代

早期探索:概念诞生与初步应用(20 世纪80年代 - 21世纪初)

热管理EDC的发展历程可追溯至20世纪80年代,彼时,随着电子技术在汽车领域的逐步渗透,汽车工程师们开始探索利用电子控制单元提升汽车系统的性能与效率,热管理系统也成为其中的重要研究方向之一。

在这一时期,全球汽车产业正面临着日益严苛的环保法规与能源危机挑战,新能源汽车作为一种新兴的可持续交通解决方案,开始受到广泛关注。而热管理系统作为保障新能源汽车电池与电机性能、安全与寿命的关键技术,其重要性愈发凸显,这为热管理EDC的诞生创造了有利的产业环境。

1985年,博世(Bosch)率先推出了一款应用于汽车空调系统的电子控制单元,这一产品虽然功能相对简单,主要用于控制空调压缩机的启停与制冷量调节,但它标志着电子控制技术在汽车热管理领域的首次应用,为后续热管理EDC的发展奠定了基础。

图源:博世官网截图

此后,随着半导体技术的不断进步,微控制器(MCU)的性能与集成度大幅提升,成本逐渐降低,为热管理EDC的功能扩展与小型化发展提供了可能。

在这一阶段,热管理EDC主要应用于豪华汽车品牌的高端车型,其功能也局限于对空调系统、发动机冷却系统等少数热管理子系统的简单控制,尚未形成完整的热管理系统集成控制概念。

例如,1992年奔驰在其S级轿车上配备了一套较为先进的电子温控空调系统,通过电子控制单元实现了对座舱温度的精准调节,为驾乘人员提供了更为舒适的环境。

不过,此时的热管理EDC在新能源汽车领域的应用仍处于空白状态,新能源汽车技术尚处于萌芽阶段,电池与电机的热管理需求尚未得到充分重视。

技术成长:新能源汽车驱动下的EDC功能扩展(2000 年代 - 2010 年代中期)

进入21世纪,随着全球环保意识的不断增强以及石油资源的日益紧张,新能源汽车产业迎来了快速发展的黄金时期。以锂离子电池为动力源的纯电动汽车(BEV)和混合动力汽车(HEV)逐渐成为市场主流,而电池与电机对温度的高度敏感性,使得热管理系统成为新能源汽车研发的核心技术之一。

在这一背景下,热管理EDC迎来了技术成长的关键阶段,其功能从简单的空调控制逐步扩展至电池热管理、电机热管理等多个领域,实现了对新能源汽车热管理系统的全面控制与优化。

2003年,特斯拉在其首款车型Roadster的研发过程中,高度重视电池热管理系统的设计,创新性地引入了一套由EDC控制的液冷电池热管理系统。该系统通过EDC实时监测电池温度,并根据温度变化精确控制冷却液流量与温度,有效解决了电池过热问题,大幅提升了电池的性能、安全性与使用寿命。

特斯拉Roadster的成功推出,标志着热管理EDC在新能源汽车电池热管理领域的首次大规模应用,为行业树立了标杆。此后,各大汽车制造商纷纷效仿,加大了对热管理EDC技术的研发投入,推动了热管理EDC在新能源汽车领域的广泛应用与技术升级。

2008年,丰田在其第三代普锐斯混合动力汽车上采用了一套集成式热管理系统,该系统通过EDC实现了对发动机冷却系统、电池热管理系统以及座舱空调系统的协同控制,根据车辆不同运行工况与各部件实际需求,智能调节热管理系统工作状态,有效提升了整车的能源利用效率与驾乘舒适性。

这一时期,热管理EDC的硬件性能与软件算法也得到了显著提升。随着微控制器技术的不断发展,EDC的运算速度、存储容量以及数据处理能力大幅增强,能够支持更为复杂的控制算法与功能应用。同时,控制算法也从传统的PID控制逐渐向模型预测控制(MPC)、模糊控制等先进算法演进,实现了对热管理系统的更精准、更高效控制。

高速发展的黄金时代:集成化、智能化与新能源汽车爆发式增长(2010年代中期至今)

2010年代中期以来,随着新能源汽车市场的爆发式增长以及汽车智能网联化的加速推进,热管理EDC迎来了高速发展的黄金时代。

在这一阶段,热管理EDC呈现出显著的集成化、智能化发展趋势,成为推动新能源汽车性能提升与智能化转型的关键技术之一。

随着新能源汽车热管理系统复杂度的不断提升,为了降低成本、减少空间占用、提升系统集成度与协同效率,集成式热管理EDC逐渐成为市场主流。例如,比亚迪在其2015年推出的唐DM混合动力SUV车型中,采用了自主研发的集成式热管理EDC,实现了对电池、电机及座舱热管理系统的高效协同控制,大幅提升了整车热管理性能。

此后,越来越多的汽车制造商开始采用集成式热管理EDC方案,推动了热管理系统集成化技术的快速发展。

与此同时,随着人工智能、大数据、物联网等新兴技术在汽车领域的深度应用,热管理EDC的智能化水平也得到了极大提升。

智能化的热管理EDC能够通过传感器实时采集车辆运行状态、环境温度、电池电量、驾驶习惯等多源数据,并利用机器学习、深度学习等人工智能算法对数据进行分析处理,实现对热管理系统的智能预测与自适应控制。

例如,一些高端新能源汽车车型配备的热管理EDC能够根据车辆实时行驶工况与电池充放电状态,提前预测电池与电机的热需求,并自动调整热管理系统工作模式,实现精准的温度控制与能源优化。

此外,智能化的热管理EDC还能够通过车联网技术与云端服务器进行数据交互,实现远程诊断、软件升级以及个性化定制等功能,为用户提供更加便捷、智能的服务体验。

近年来,随着新能源汽车市场的快速扩张,热管理EDC市场规模也呈现出爆发式增长态势。

QYResearch调研报告显示,预计2030年全球电动汽车热管理解决方案市场规模将达到48.62亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为8.64%。

产业玩家:中外“平分秋色”,中资跃迁态势更甚

在全球热管理EDC市场中,呈现出多元化且竞争激烈的格局。

QYResearch最新调研报告显示,全球范围内,电动汽车热管理解决方案主要生产商包括:电装(Denso),法雷奥(Valeo),马勒(Mahle),银轮股份,奥特佳、三花等,其中前五大厂商占有大约36.59%的市场份额。

其中,日本电装成立于1949年,隶属于丰田集团,最初是丰田的一个部门,如今已发展成为全球汽车零部件及系统的领先企业。凭借其在汽车热管理领域长期积累的技术优势,产品广泛应用于各类传统燃油车及新能源汽车,在全球市场树立了较高的品牌知名度与客户忠诚度。

图源:Denso官网

法雷奥成立于1923年,是一家总部位于法国的全球领先汽车零部件供应商。该公司专注于设计、生产和销售各种汽车部件,涵盖动力总成、热管理、舒适与驾驶辅助系统等多个领域。

热管理系统是法雷奥的一大核心业务,包括冷却系统、加热系统以及空调系统等一系列高效节能的热管理系统解决方案。尤其在电动汽车热管理领域,法雷奥推出了智能热泵技术,在欧洲及全球其他地区市场份额稳固。

图源:法雷奥官网

马勒是一家来自德国的全球知名的汽车零部件供应商,其在热管理EDC方面拥有丰富的产品和技术,包括集成式热管理系统、电动压缩机、热泵系统、冷却系统、高效热管理技术、智能化控制技术、集成化设计等等。

图源:马勒官网

中国的银轮股份是一家专注于热管理技术的公司,也是全球新能源汽车热管理产品种类最全的供应商。银轮股份提供包括前端冷却模块、轴径流鼓风机、双层流空调箱、水阀和PTC等在内的新能源热管理产品,这些产品广泛应用于乘用车和商用车领域;同时,该公司致力于热管理技术的集成化和高端化发展,其研发项目包括模块化、系统化产品,如R290热管理系统等,以提高热管理效率和降低系统成本。此外,银轮股份自主研发出了新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料,是宁德时代及长城汽车、特斯拉、大众、比亚迪等车企的供应商。

图源:银轮股份官网

奥特佳同样是一家专注于新能源汽车热管理系统的中国公司,该公司拥有电池热管理系统、电动压缩机、热泵系统、高效热管理技术、智能化控制技术、集成化设计等产品和技术。其客户包括特斯拉、比亚迪、蔚来等全球知名车企。更为值得一提的是,奥特佳还为特斯拉电动卡车提供了先进的热泵空调技术。

图源:奥特佳官网

值得注意的是,尽管占全球约36.59%市场份额的前五大厂商中有三家为外资企业,但中国作为全球汽车产销大国,无论是传统燃油车还是新能源汽车的产量与保有量都位居世界前列,对热管理EDC产品的需求极为旺盛,是全球范围内需求最旺盛的的热管理市场。

业内相关产业数据显示,2024年全球热管理系统产业市场规模突破1200亿美元,中国作为核心增长极贡献了38%的份额,市场规模达1494亿元,较2020年的520亿元增长近两倍。

2024年中国新能源汽车热管理系统销售规模达771亿元,同比增长18%,其中内销额为676亿元,内销占比87.6%。随着新能源汽车技术升级,智能化、信息化、自动驾驶等功能的不断完善,新能源汽车热管理系统规模预计会进一步扩大。

在这样的高速增长态势下,热管理EDC的本土化发展迎来了前所未有的契机。

本土企业能够更贴近国内市场需求,快速响应客户反馈,通过技术创新与产品优化,满足国内消费者对新能源汽车热管理系统的个性化需求,这成为热管理EDC本土化发展的强大动力。

此外,产业生态的完善也是热管理EDC本土化发展的重要机遇。

经过多年发展,我国已形成了完整的新能源汽车产业链,涵盖了电池、电机、电控、热管理系统等核心零部件领域。本土供应商在原材料供应、零部件制造、系统集成等方面具备了较强的实力,能够为热管理EDC企业提供完善的产业配套支持。

聚焦在半导体领域,国内一些企业已能够生产用于热管理EDC的微控制器(MCU)、传感器等关键芯片,降低了本土热管理EDC企业对进口芯片的依赖,提高了产业供应链的安全性与稳定性。

例如,兆易创新推出的GD32系列32位通用MCU,已成功应用于多个本土热管理EDC产品中。该系列MCU能够满足热管理EDC对传感器数据采集、复杂算法运算以及多执行器控制的需求。

在传感器芯片方面,士兰微电子研发生产的压力传感器芯片和温度传感器芯片,凭借高精度、高可靠性的优势,已进入多家本土热管理EDC企业的供应链体系。

市场竞争格局:外供主导69%的市场份额

现如今,在热管理EDC本土化发展的进程中,一批优秀的本土企业脱颖而出,在产品性能、功能集成以及成本控制等方面实现了重大突破,推动我国热管理EDC产业迈向新高度。

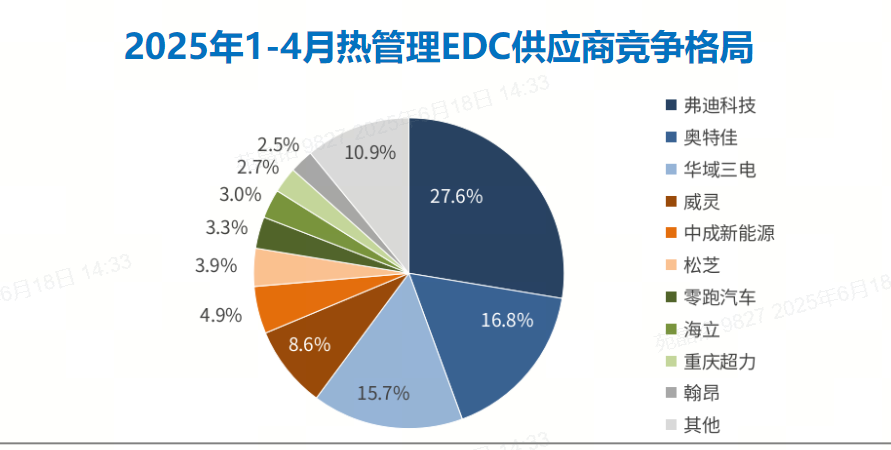

图源:盖世汽车研究院报告

根据盖世汽车研究院发布的2025年1-4月热管理EDC供应商市场规模统计数据,市场份额前十位的企业中,有包括弗迪科技、奥特佳、威灵、中成新能源、松芝、零跑汽车,海立、重庆超力的8家企业来自中国,共同占据了70.8%的市场份额。仅有华域三电和翰昂两家为中外合资与外资企业,分别占据15.7%和2.5%的市场份额。

此外,在市场供应格局方面,热管理厂商大多数为外部供应商,共同占据69.1%的市场份额。盖世汽车统计发现,在今年1-4月EDC市场份额前十位的企业中,仅有弗迪科技和零跑汽车两家主机厂,共同占据了30.9%的市场份额。但两者市场份额差距较大,约相差24.3%,弗迪科技的市场份额约为零跑汽车的八倍。

图源:盖世汽车研究院统计数据

值得关注的是,即使EDC市场份额大多为外供,但具备比亚迪基因的弗迪科技仍占据该市场的头部位置。

当前,不少车企选择自研EDC,背后有多方面原因。

从技术角度看,EDC系统需与整车其他系统深度融合,车企自研能更好地实现各系统间的协同优化。比如,比亚迪汉EV通过自研热管理系统,将电池、电机、空调等部件的热管理逻辑集成于整车控制架构,其八合一电驱动系统与热泵空调的联动控制,正是依赖车企对三电系统与热管理模块的一体化设计能力,而非供应商单点技术供给所能实现。

同时,随着汽车智能化、网联化发展,热管理系统需要与车辆的其他系统,如智能座舱、自动驾驶等实现深度融合与协同工作。车企自研EDC,可从整车电子电气架构层面进行统筹设计,确保热管理系统与其他系统之间的信息交互顺畅、控制逻辑精准,提升整车的智能化水平和综合性能。

在供应链安全方面,近年来全球供应链面临诸多挑战,诸多不确定因素导致零部件供应中断风险增加。车企自研EDC能够增强供应链的自主性和可控性,降低供应中断带来的风险。此外,掌握EDC的自研能力,还能使车企在与供应商谈判时拥有更强的话语权,更有效地应对供应链价格波动等问题。

根据盖世汽车研究院发布的今年1-4月热管理EDC装机量排行榜数据,弗迪科技EDC装机量达到888,023套,占据了27.6%的市场份额,位列榜首。

弗迪科技是比亚迪集团旗下的全资子公司,主要业务领域包括汽车电子和底盘技术,产品涵盖汽车电子类、底盘类、热管理类等多个领域。在热管理领域,弗迪科技的产品线包括整车热管理解决方案、电池冷却系统、电机冷却系统等。此外,弗迪科技紧跟汽车智能化发展趋势,将智能化技术融入EDC产品中。依托比亚迪的全产业链垂直整合优势,弗迪科技的EDC产品已经广泛应用于比亚迪集团的新能源汽车中,包括纯电动乘用车、商用车以及混合动力汽车,并逐渐向其他车企供货。

其次是奥特佳,今年1-4月,奥特佳EDC装机量为541,306套,占据16.8%的市场份额,位列第二位。

华域三电EDC装机量为506,429套,占据15.7%的市场份额,位列第三位。华域三电成立于1990年,由华域汽车系统股份有限公司(持股48%)、日本三电控股株式会社(持股43%)和上海龙华工业有限公司(持股9%)共同组建。该公司主要产品包括汽车空调压缩机、空调模块及发动机冷却系统,2018年,华域三电空调压缩机销量达885万件,并配套上汽、大众、沃尔沃等车企 。在新能源领域,2018年该公司电动压缩机批量供货超13.2万台,为上汽乘用车、长城汽车等车型提供配套。

图源:华域三电微信公众号

排在第四位的是威灵,今年1-4月EDC装机量为275,495套,占据8.6%的市场份额。威灵作为美的集团工业技术事业群旗下的品牌,专注于电机及驱动系统的研发、生产和销售。在汽车部件领域,威灵提供包括电动压缩机、电子水泵、电子油泵等在内的多种产品,这些产品广泛应用于新能源汽车的热管理系统和动力系统中。

图源:威灵官网

排在第五位的是中成新能源,今年1-4月EDC装机量为158,426套,占据4.9%的市场份额。中成新能源是一家专注于汽车空调压缩机研发、生产、销售的高新技术企业,其EDC业务和产品技术主要应用于汽车空调系统,特别是在新能源汽车领域。产品包括单向定排量、双向定排量、内控式变排量、外控式变排量、涡旋式及新能源电动压缩机六大系列。

排在第六位的是松芝,今年1-4月EDC装机量为127,053套,占据3.9%的市场份额。松芝的产品覆盖范围广泛,包括大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆的热管理产品。2022年,松芝在互动平台上指出,比亚迪作为公司的重要战略客户,目前为其多款车型配套热管理相关产品,包括海洋系列的部分车型。

图源:松芝官网

排在第七位的是零跑汽车,今年1-4月EDC装机量为106,062套,占据3.3%的市场份额。零跑汽车的EDC产品和技术广泛应用于其生产的智能电动汽车中。目前,零跑旗下共有T03、C01、B10、C10、C11、C16等六款车型在售。6月18日,零跑汽车宣布,其累计交付量突破80万台。

排在第八位的是海立,今年1-4月EDC装机量为97,280套,占据3%的市场份额。海立主要从事制冷压缩机的研发、生产和销售,其业务领域包括家电、汽车、商用空调等多个领域。在汽车领域,海立股份通过旗下的海立新能源技术有限公司,专注于新能源汽车热管理系统的研发和生产,提供包括电动压缩机、热管理模块等在内的多种产品。

排在第九位的重庆超力,今年1-4月EDC装机量为86,692套,占据2.7%的市场份额。重庆超力电器主要从事汽车热管理系统的研发、生产和销售,产品包括PTC加热器、电动压缩机、电子水泵、电子油泵等。

图源:重庆超力官网

排在第十位的是翰昂(Hanon Systems),翰昂是韩国品牌,隶属于韩国翰昂系统株式会社,是一家专业从事汽车热管理技术的跨国企业。其业务覆盖传统燃油车和新能源汽车的热管理系统,产品线包括空调、压缩机、热交换器等核心零部件。

图源:翰昂官网

智能化与集成化驱动的热域控制革命

随着新能源汽车产业的发展,热管理EDC已从幕后走向台前,成为新能源汽车产业发展的关键力量。从早期简单的空调控制,到如今集成化、智能化的全面管理,热管理EDC的技术进化轨迹清晰可见,每一次突破都推动着新能源汽车性能的跃升。

在全球市场竞争中,中国热管理EDC产业展现出强劲的发展势头。本土企业不仅在市场份额上占据优势,更在技术创新和产品应用方面实现了重大突破,逐渐打破外资企业的垄断格局。随着新能源汽车市场的持续扩张和产业生态的不断完善,中国热管理EDC产业正迎来前所未有的发展机遇。

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921