汽车电机控制器的演进史,是一部电力电子技术与汽车动力需求深度融合的创新史诗。从早期笨重的工业装置,历经晶闸管、IGBT到碳化硅(SiC)半导体的材料革命,从分立部件到高度集成“多合一”系统的架构跃迁,电机控制器逐步进化为了新能源汽车的“动力心脏”与“智能中枢”。每一次代际更迭,都显著提升了功率密度、效率与智能化水平,不断突破电动汽车的性能边界。当前,材料革新与跨域融合的两大趋势正深度耦合,推动电驱系统向“智能终端”进化。

与此同时,市场竞争格局也深刻重塑。以弗迪动力、汇川联合动力、华为数字能源等为代表的中国企业凭借技术突破与垂直整合优势,正从追赶者转变为全球创新的引领者,尤其是在800V高压平台普及和智能化浪潮中,持续争夺下一代动力系统的技术话语权,驱动着轮端之上的效率极限与智慧出行未来。

本期晓莺说,我们将从技术演进、发展趋势和市场格局三个维度,全面剖析电机控制器领域所实现的跨越性发展。

电机控制器:从基础驱动到智能中枢的演进

新能源汽车电机控制器作为整车能量管理与动力输出的核心电子控制单元,承担着在电池与驱动电机之间精准转换与传递电能的关键职责。

其核心功能是将电池直流电转换为驱动电机所需的三相交流电,并通过接收驾驶指令实时调控电机扭矩与转速,精确控制车辆行驶状态;在制动或滑行时切换电机至发电模式,回收能量以延长续航;同时内置过压、欠压、高温等多重实时监测机制,保障高压系统安全;还可以通过通讯协议实现与整车控制器、电池管理系统的协同,支持定速巡航等功能。

作为新能源汽车核心"三电"之一,电机控制器直接决定了车辆动力性能、能效水平和可靠性。其控制精度影响加速平顺性与爬坡能力,能量回收效率关乎续航里程,安全机制则关系高压系统安全。如果控制器失效,车辆将完全丧失驱动能力,其重要性可见一斑。

电力电子器件的萌芽,为电机控制器奠定了雏形。在1960至80年代初期,电机控制技术尚处于起步阶段。

自1960年代起,晶闸管和门极可关断晶闸管开始应用于直流电机调速。然而,由于开关频率仅数百赫兹,效率低下,且直流电机依赖机械换向器,难以满足汽车的动力需求,因此仅在实验性车辆中试用。

到了1990年代,绝缘栅双极晶体管(IGBT)的商用化带来了转折。其开关频率跃升至千赫兹级,损耗显著降低,为交流电机的控制铺平了道路。与此同时,矢量控制算法的成熟实现了转矩与磁链的解耦,使得永磁同步电机和异步感应电机逐步取代了直流电机。

这一阶段的里程碑是1997年丰田普锐斯的量产,它首次搭载了IGBT控制器驱动的交流异步电机,标志着混合动力技术的落地。同期,通用EV1纯电动车采用感应电机与矢量控制的组合,验证了纯电路线的可行性。

不过,受限于当时的模块封装与散热技术,控制器的功率密度仅有8kW/L,体积庞大且成本高昂,尚未能支撑纯电动车型的普及。

新能源浪潮的兴起,催生了首代车规级电机控制器。

2008年左右,第一代车规级电机控制器开启了商业化进程,标志着电动汽车从实验室走向大众市场。

这一代控制器的核心采用分立式IGBT模块,底板为引线键合结构,依赖金属壳体水道进行间接水冷散热。热量需经过导热硅脂的多层传递,效率低下,其峰值功率密度仅维持在10kW/L量级,且受限于工业级圆柱薄膜电容,体积冗余。功能上主要聚焦于基础的DC-AC转换,保护机制简易,缺乏智能诊断功能。

彼时,国际供应商如博世、大陆、西门子等占据了市场主导地位。同一时期,中国厂商开始崭露头角,其中比亚迪率先将自研控制器规模化应用于乘用车,2008年比亚迪的F3DM成为首款搭载自研控制器的纯电车型。

然而,首代电机控制器仅能满足基础驱动需求且成本可控,但散热瓶颈导致持续功率受限,故障率较高,圆柱电容占用空间大,制约了整车布局的优化。

进入2014年左右,行业迎来了以集成化与热管理革新为核心的第二代技术升级,推动了电机控制器性能的显著升级。最关键的突破在于IGBT模块升级为紧凑的三相统一封装设计,并创新性地集成了Pin-Fin针翅散热结构,让冷却液得以直接流经模块底部进行高效散热。这种技术的结合,使得峰值功率密度提升到25-30kW/L。

在控制层面,电机控制器新增了多级过压/过流保护、智能故障诊断及优化的能量回收算法,显著提升了扭矩控制的精度与动态响应速度。

不过,这一代产品中,电驱动系统芯片(含IGBT等功率半导体)的成本占比高达42%,单件价格在2000-5000元区间,推高了整车成本。市场格局上,博世、西门子等国际巨头继续领跑中高端市场,但国内厂商如比亚迪、经纬恒润等开始突破技术封锁,崭露头角。

当前,我们正处在第三代电机控制器的普及浪潮中,其核心特征是开启了智能化集成时代。技术革新的引领者是第三代半导体碳化硅(SiC)MOSFET正逐步替代传统的硅基IGBT。

SiC材料的优势在于开关损耗大幅降低约75%,耐温能力突破200°C瓶颈,为系统效率提升和结构优化开辟了新空间。配合更先进的双面Pin-Fin水冷设计,其功率密度普遍突破40kW/L大关。

与此同时,第三代电机控制器系统集成度更高,如向多合一电驱发展,并融入了更复杂的控制算法、OTA升级和健康管理等智能化功能。

图片来源:弗迪动力

在全球芯片短缺、产业链本地化加速及新能源汽车竞争加剧的背景下,中国厂商正依托体系化创新优势,重塑产业版图。

比亚迪旗下弗迪动力通过旗舰车型汉的大规模量产,率先在主流车型上实现了自研自产SiC功率模块的大规模应用。汇川技术则凭借国内第三方电控装机量第一的地位,印证了中国企业在核心零部件领域的技术突破。

中国企业能在SiC等核心技术领域“后来居上”,核心在于两大优势:

一是IDM模式与供应链保障:以弗迪为代表的本土企业打通了SiC芯片设计、制造、封装、测试到整车应用的全产业链(IDM模式),有效突破了海外巨头产能优先供应本土的限制,确保了稳定供应和快速迭代能力。

二是系统级创新与成本控制: 依托中国成熟的供应链和强大的工程化能力,中国企业实现了SiC器件与电机、电控的深度协同优化,显著提升系统效率并加速成本下降。例如,弗迪通过技术创新与规模化效应,成功将其650V SiC MOSFET模块的成本与同级硅基IGBT的价差压缩至20%以内,为大规模普及扫清障碍。同时,对国内市场需求深刻理解,保障了产品定义、验证与迭代的快速响应。

市场表现提供了性能与商业的双重验证:性能方面,搭载国产SiC方案(如比亚迪汉系列)的车型,整车续航普遍提升5%-10%,电机扭矩响应时间压缩至百毫秒级,加速体验更迅捷;商业方面,弗迪SiC模块已在百万量级车型上稳定运行,充分证明其可靠性与工程成熟度;汇川超过10%的市场份额也直接反映了主流车企对其产品性能、成本及服务的广泛认可。

目前,国产功率器件在能效、动态响应及性价比等核心维度已跻身并部分超越了国际领先水平。

纵观半个世纪的技术演进,电机控制器的代际更迭,实则是汽车动力从“机械传动”向“电子神经”的范式迁移。而更迭还在继续,未来,电机控制器或将不再仅是能量转换的“开关”,而将进化为智慧出行的“动力大脑”,持续重塑轮端之上的效率极限。

双轮驱动:材料革新与深度集成引领变革

当前电机控制器的技术演进,是由材料革新与系统深度集成化两大核心趋势深度耦合所驱动的。这两者并非孤立发展,而是相互促进、协同进化,共同推动电动汽车动力系统从“部件升级”迈向“体系革命”。

趋势一:材料革新。

800V电动车平台虽解决了充电速度瓶颈,却暴露了传统IGBT在电机控制器中的效率短板,这为SiC功率器件的崛起提供了绝佳契机。

相较于受困于400V架构的传统电动车,800V平台实现了革命性突破,可在约15分钟内完成10%-80%的充电,让“充电像加油一样快”成为可能。这一技术迅速引发行业广泛关注,比亚迪、小鹏等主流车企纷纷推出相关车型。

然而,高电压平台的普及绝非简单的电压数值提升,其背后是整套电气系统的全面重构。尤其在电机控制器这一核心部件中,IGBT在800V平台下暴露出损耗高、效率低等致命短板。

SiC功率器件凭借其独特的物理特性,带来了三方面的重大颠覆:

其一,高频高效特性显著。其开关频率可突破数百kHz(IGBT仅局限在20kHz以下),开关损耗大幅降低70% - 80%,使得新能源车主驱逆变器效率提升至99%(IGBT仅为96% - 97%),进而使车辆续航里程增加5% - 8%。

其二,耐高压高温能力卓越。支持3300V耐压等级和200°C以上的结温,完美适配800V高压平台,让15分钟超充成为现实。

其三,实现系统级优化。由于高频特性,可缩减电感体积50%,降低散热需求30%,间接抵消了器件成本。

2025年有望成为SiC替代IGBT的“元年”,其核心动因在于国产化突破引发成本拐点。国内企业通过6英寸晶圆量产和良率提升,推动SiC成本以每年15% - 20%的速度下降。规模化生产进一步摊薄单位成本,如BASiC基本半导体年产能达25万只车规级功率模块,使SiC模块价格与IGBT持平甚至更低。

产能扩张进一步加速了替代进程。2024年国内SiC衬底产能达300万片,2025年将增至500万片,彻底改变了供需格局。

高压平台与SiC形成了技术共生关系。比亚迪2025年推出的“全域1000V高压架构”,首次搭载1500V车规级SiC芯片,将电池、电机、空调等全系部件高压化,突破了油电性能边界。保时捷Taycan、小米SU7等中高端车型借助800V平台与SiC控制器的组合,实现了充电5分钟续航200公里的体验升级。而这一变革的底层支撑,正是SiC器件对绝缘能力和耐压等级的提升。例如,SiC MOSFET的击穿电场强度达硅基器件的10倍,彻底解决了800V平台下IGBT的损耗与效率瓶颈。

不过,SiC的性能极限也激发了新材料的探索。氮化镓(GaN)凭借突破SiC性能天花板的潜力及独特优势,在特定应用崭露头角。相比SiC,GaN拥有更高电子迁移率和更宽禁带宽度,理论上可实现更低导通电阻、MHz级开关频率及更小体积,这对提升电机控制器效率、功率密度和响应速度极具吸引力。不过,当前,GaN在电机控制器领域尚处前沿探索阶段。其在800V等高电压、大电流工况下的可靠性与成本竞争力仍需突破。

随着材料工艺进步、驱动电路优化及规模化降本,GaN有望成为未来新一代高效、超高功率密度电机控制器的重要方向,尤其在追求极致效率和空间利用率的车型上。

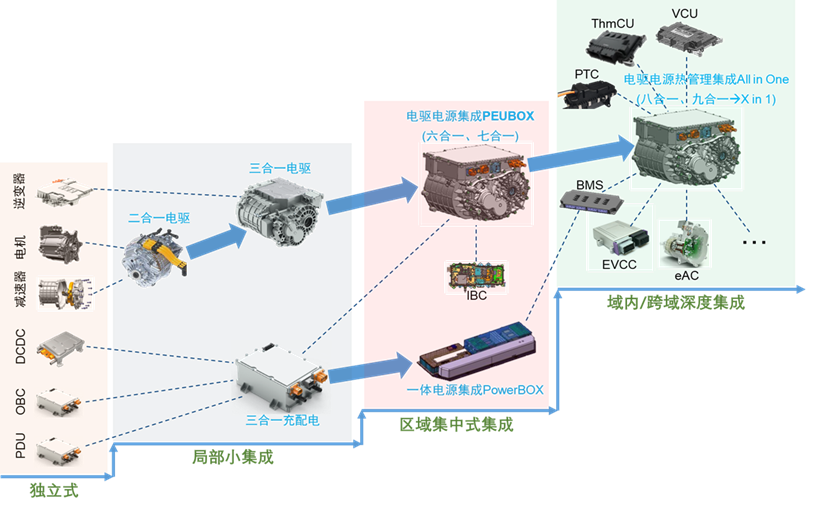

趋势二:系统深度集成化。

传统电驱动系统由驱动电机、减速器、控制器等独立部件分散布置构成,占用空间大,且影响系统整体效率和可靠性。在新能源汽车有限空间内优化布局、提升空间利用率和系统性能是一大挑战。

多合一电驱动系统通过高度集成化设计,将驱动电机、减速器、控制器及车载充电机等整合在一个模块中。其核心优势在于:空间优化:大幅减小占用空间,释放车辆内部布局空间,提升空间利用率。这不仅改善乘客舒适性,也为电池等关键部件腾出更多位置,有助于提升续航;效率提升:减少部件间连接线路和能量传递损耗,显著提高系统整体效率;可靠性增强:集成化设计减少了部件接口和连接点,降低了故障发生概率,提升了在复杂路况下的可靠性。

随着技术的不断进步,电驱动系统的集成化已从早期的简单物理组合迈向更深层次的功能融合。最初早期的电机、电控、减速器“三合一”(电机、电控、减速器)方案主要解决了空间压缩问题,如小鹏P7、博格华纳方案降低了线束长度等。而新一代多合一系统通过域控架构重构价值链条。例如,2021年比亚迪e平台3.0的八合一系统集成了VCU(整车控制器)、BMS(电池管理器),使体积和成本显著降低;2023年,华为DriveONE十合一方案融入了TMCU(热管理控制单元)和PTC加热模块,实现了能耗协同优化。

2024年成为“超融合”的爆发之年。比亚迪海狮07EV搭载的十二合一系统,在八合一基础上新增智能升压模块、智能自加热模块、能量管理智控系统,将功能密度推向极致。

与此同时,吉利星驱科技的12合1总成方案通过将热管理集成模块、低压BMS与GWRC智能防滑控制、通讯控制器EVCC进行跨域融合,实现了从动力输出到底盘控制的系统级协同。

图片来源:联合电子

材料革新与系统集成化并非简单叠加,而是通过三大核心路径深度交织、相互赋能:

一是SiC赋能高密度集成。

碳化硅的高频特性允许移除笨重的滤波器,为多合一系统腾出更多空间。例如,弗迪动力将SiC模块直接嵌入电驱总成,大幅缩小电控体积,为多合一系统内塞入更多功能模块创造了物理条件。

二是热管理协同设计。

800V、SiC带来更高功率密度,多合一系统将更多发热源集中,整体散热需求剧增且复杂化,两者共同催生800V平台与多合一系统的发热密度大幅增加,催生了双面Pin-Fin水冷等创新散热方案。例如,行业普遍采用双面Pin-Fin水冷等高效散热技术,以应对SiC模块和多合一系统内部的集中发热挑战,确保系统可靠性和性能发挥。

三是智能算法跨域控制。

多合一电驱动为软件层面的跨域协同控制提供了物理通道和算力平台。结合SiC带来的效率优势,智能算法能最大化系统效能。例如,华为DriveONE通过AI能耗模型联动电池管理、电机控制与热管理,依据路况预判自动切换动力分配策略,将SiC的效能优势转化为实际续航提升。

材料革新与深度集成化的深度耦合,共同指向“动力系统即智能终端”的终极目标。电机控制器正从单纯的能量转换单元,进化为融合电力电子、材料科学、热管理、软件算法的智慧出行神经中枢,成为平衡性能、效率与用户体验的核心决策者。SiC与多合一的协同进化,是这场体系革命的核心引擎。

技术路线博弈与产业重构

电机控制器作为新能源汽车的“神经中枢”,其市场竞争格局正随着电动化浪潮的推进而加速重构。当前,市场已形成整车系、外资系与本土系三大阵营相互角力的态势。

盖世汽车研究院统计数据显示,2024年中国新能源乘用车电机控制器装机量达到1254.3万台套(基于NEV终端销量统计),基本实现新能源汽车全覆盖,渗透率接近100%,2025年前五个月装机量已达493.6万台套。

未来市场的持续扩张主要依赖于几个关键驱动力:首先是混合动力车型市场份额的不断提升,这将直接导致单车所需电机控制器数量的增加;其次是碳化硅功率器件的加速普及,因其性能优势将显著提升单个控制器的价值量;同时,多合一电驱系统对传统分立式产品的替代趋势日益明显,这种高度集成的解决方案具有更高的模块单价,也将有力推动整体市场价值的增长。

在整车制造企业中,以比亚迪、特斯拉为代表的企业,凭借垂直整合模式构建了从电池到整车的完整产业链。其电机控制器的出货量与整车销售深度绑定,这种业务协同效应为头部车企提供了稳定的市场保障。

国际供应商阵营中,以联合电子为代表的企业,依托数十年的功率电子技术积淀,在控制器算法优化、电磁兼容设计以及极端工况可靠性等领域构建起了坚实的技术壁垒。

本土企业阵营里,以汇川联合动力、华为数字能源为代表的企业,正通过高强度的研发投入突破技术封锁,不断缩小与国际领先企业的性能差距。它们凭借对本土市场的深入了解和创新精神,在电机控制器领域展现出强大的发展潜力。

2025年开年的装机量数据清晰地印证了市场集中度提升的趋势。

弗迪动力与汇川联合动力组成的“双核”阵营,以合计超39%的市场占有率确立了行业主导地位。其中,弗迪动力凭借27.6%的份额优势独占鳌头,1-5月累计装机量超过136万套。汇川联合动力以11.6%的市占率、57.3万套装机量位列次席,与弗迪动力共同主导着市场走向。

随着800V高压平台加速普及和碳化硅器件成本持续下降,电机控制器市场将迎来新一轮技术迭代周期。

目前来看,在新能源汽车电机控制器领域,弗迪动力、汇川联合动力、特斯拉与华为数字能源四家企业以差异化的技术路径与市场定位,构成了当前竞争格局的核心支柱。

弗迪动力作为比亚迪旗下核心电驱动子公司,其发展历程与比亚迪的新能源汽车战略紧密相连。这家脱胎于比亚迪的电驱动系统供应商,在2019年正式以独立品牌运营后,迅速依托母公司垂直整合的产业优势,构建起覆盖功率半导体研发、电控系统设计到电驱总成集成的全链条技术体系。弗迪动力的商业版图呈现出典型的“双轮驱动”特征:一方面为比亚迪全系新能源车型提供内部供应,另一方面积极拓展外部客户,包括丰田、一汽等战略合作伙伴。

汇川联合动力的崛起路径体现了工业自动化巨头向汽车电子领域延伸的战略成功。母公司汇川技术长期位居中国伺服系统市场首位,2016年成立联合动力子公司时,便将工业领域的高精度运动控制算法迁移至电动汽车。与整车厂背景的弗迪动力不同,汇川坚持第三方供应商定位,通过模块化平台战略满足客户的差异化需求。其第四代控制器平台可兼容400V - 800V电压、永磁/异步电机等多种组合,适配理想、小鹏、小米等客户。在技术特色上,汇川将模型预测控制算法与SiC器件相结合,技术演进方向明确指向碳化硅驱动与AI控制融合。

华为数字能源作为后来者,正以跨维竞争改写行业规则。华为数字能源的技术布局始于2020年成立的智能电动事业部,其技术路径凸显“通信基因+汽车场景”的跨界融合。主打产品DriveONE超融合电驱系统,创新性地将5G基带芯片、AI处理器与电机控制器集成。技术亮点包括基于鸿蒙系统的整车OTA升级能力、十合一电驱总成,将PTC加热器、电动压缩机控制器等部件纳入集成范畴。华为既为长安等企业提供白盒解决方案,也通过华为智选车模式深度绑定赛力斯。

特斯拉的电机控制器发展史与其整车研发进程深度融合。2012年Model S首次搭载自主研发的IGBT三合一电驱,2017年Model 3换装SiC MOSFET功率模块,开创了乘用车碳化硅商用的先河。特斯拉的核心竞争力在于软硬件深度协同,其电机控制器与BMS共用同一套实时操作系统,充放电策略可动态调整,这是其超充效率领先的关键。特斯拉的客户群体高度聚焦自有品牌,但通过Powerpack储能系统等衍生业务,其电控技术已渗透至能源领域。

这四大企业的竞争本质上是不同技术路线的较量:弗迪动力代表垂直整合的规模效应,汇川彰显工业技术的迁移能力,特斯拉坚持极致性能导向,华为则探索数字能源融合。

这种多元技术路径的并存,既反映出电机控制器作为核心零部件的技术复杂性,也预示着未来竞争将围绕“全栈自研能力”与“生态整合能力”的双极展开。随着800V高压平台加速普及,功率半导体器件的性能突破与控制算法的智能化升级,将成为决定下一代电机控制器竞争格局的关键变量。企业需要不断提升自身的技术实力和创新能力,以适应市场的变化和发展趋势。

汽车电机控制器的征程远未结束。材料端,氮化镓(GaN)正蓄势待发,有望突破碳化硅的成本天花板。架构端,域融合正推动电控与整车控制深度协同,迈向“中央计算+区域控制”。算法端,模型预测控制与AI学习结合,将实现能耗与动力的全局动态优化。电机控制器正从高效能量转换的核心部件,加速进化为智慧出行的“神经中枢”与“决策者”。

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921