电池PACK作为电动汽车的“能量心脏”,在新能源汽车产业发展过程中,扮演着至关重要的角色。

要了解电池PACK,还是先要从车用动力电池的基本构造谈起。

电芯(Cell)是电池系统的最小单元,N个电芯相互协作组成一个模组(Module),N个模组进一步整合,便构成了一个完整的电池包(Pack)。

电池PACK,便是指将多个单体电芯组合在一起的完整电池系统,过程涉及到动力电池的封装、装配以及与电池管理系统、电气和机械系统的集成。通过PACK技术,多个单独的电芯被精心包装成组,最终形成我们所熟知的动力电池。

锂电池之所以需要PACK才能使用,原因有以下两点:

一是材料属性所决定。

锂电池在使用过程中过充、过放、过流、过热、短路等,都会造成不可逆的损伤,影响寿命甚至造成安全隐患,因此在使用过程中必须加装保护板配套使用。

二是终端产品所需的电压及容量有差异。

单支电芯的电压及容量只适合小型数码产品,不能满足高电压、高容量需求的产品使用,因此为满足电动车的电流和电压需求,就需要将不同的电芯通过串联、并联组合的方式进行连接。

为提高电池系统的性能、安全性和稳定性,电池PACK的设计和组装必不可少。具体来看,电池管理系统负责监测和控制每个电池单体的状态,以确保整个电池PACK在使用过程中保持稳定和安全。电池PACK的外壳通常设计成耐用的结构,以保护电池单体免受外部环境的影响,并提供适当的散热和保护功能。

在各类技术持续的创新演进过程中,电池PACK已经从“电池砖块”发展为“车身骨骼”。本期《晓莺说》,我们就系统地梳理下电池PACK的发展历程、竞争态势、市场格局和未来趋势。

从1.0到2.0时代,模组在消失

动力电池作为新能源汽车的核心关键零部件,一直是电气化技术创新最为活跃的领域之一。自新能源汽车产业从2009年的“十城千辆”蹒跚起步,动力电池就一直在紧紧围绕材料体系、系统结构、智能制造、商业模式这四大方面进行创新探索,不断推动新能源汽车走向市场化。

这其中,电池PACK所涉及到的系统结构创新从未停止脚步。

早期的电动汽车,电芯集成在电池组中,叫做CMP(Cell Module Pack)。CMP是目前最成熟的电池包架构,其技术路线电芯(Cell)组装成为模组(Module),再把模组安装到电池包(Pack)里,形成了“电芯-模组-电池包”的三级装备模式。

CMP是电池PACK的1.0时代,其结构中的每个电池组都需要金属面板和螺栓固定,方便后期拆解维修单独更换电芯。然而,CMP结构存在不少弊端,模组外壳占据了一定空间,导致电池包整体空间利用率仅有40%。而随着电池包重量增加,成本也随之攀升,复杂的结构也在影响电池能量密度的提升。

在新能源汽车产业发展初期,消费者普遍存在里程焦虑,为提升动力电池的续航里程、安全性能等,进行系统结构的创新成为企业的必要之举。

当时,动力电池两大巨头宁德时代和比亚迪分别“押注”了不同的技术路线。在动力电池格局混战之时,以三元锂电池路线为主宁德时代,和以磷酸铁锂路线为主的比亚迪,共同推动电池PACK进入了2.0时代。

2020年3月,比亚迪刀片电池发布。该电池结构跳过模组直接将电芯集成到电池包,体积利用率从模组电池包的40%提高到60%。即同样大小的电池包,可以放入原来1.5倍数量的电芯。比亚迪利用“空间换续航”,用电芯的堆砌让磷酸铁锂电池的续航再上一个台阶。

除了比亚迪的刀片电池,宁德时代也推出了CTP技术。

CTP(Cell to Pack)电池包省去了电池模组的组装环节,从一组数据便能直观看出技术革新带来的成效:较传统电池包CMP而言,CTP电池包的体积利用率提高了15%-20%,零部件数量减少40%,生产效率提升了50%。传统CMP电池包的能量密度平均为140-150Wh/kg,CTP电池包能量密度则可达到200Wh/kg以上。

事实上,早在2016年,宁德时代就已经在大巴应用了行业首创的CTP技术。

2019年,CTP1.0 技术在北汽EU5上首次搭载,使其电池包体积利用率大幅提升至55%,车辆续航里程推进到500km以上;2021年,CTP2.0 技术应运而生。拿搭载CTP2.0电池包的蔚来75度车型来说,体积利用率进一步提升至62%-65%,能量密度达到190Wh/kg,车辆续航里程可达到700km以上。

在CTP技术历经三次迭代后,2022年,宁德时代为该电池品牌命名为“麒麟电池”。第三代CTP技术首搭在极氪品牌上,该系统集成度创全球新高,体积利用率最高可达72%,能量密度最高可达255Wh/kg,可实现整车超过1000公里续航。

电池PACK2.0时代,便是设计更大的模组,减少模组数量甚至是无模组,来尽可能减少零件数量和空间占用。从CMP到CTP,其本质是电动车从“燃油车替代品”向“原生智能移动终端”演进的重要一环。它不仅解决了续航和成本的痛点,更重新定义了电池与整车的关系,为后续CTC/CTB甚至一体化压铸技术奠定了基础。

3.0时代,电池底盘一体化开启“骨骼革命”

随着新能源汽车产业从政策导向转向市场驱动,动力电池系统结构也在酝酿一场更大的变革。如今,电池底盘一体化集成技术正在行业悄然掀起一场电动车的“骨骼革命”。其中,这一技术主要分为两大流派:将电芯至车身集成的CTB技术,以及将电芯至底盘集成的CTC技术。

2022年,比亚迪发布了CTB(Cell to Body)电池车身一体化技术,将车身底板与电池上盖板合二为一,形成了车身“三明治”结构。首款搭载该技术的车型为海豹,动力电池系统体积利用率进一步提升至66%,满足更长续航设计。

2020年,特斯拉率先提出了CTC(Cell to Chassis)电池概念,并应用在美国德州生产的Model Y上。

往前追溯,CTC的技术思路,其实与飞机将燃料箱融于机翼一体而不是另做燃料箱这一设计相类似。CTC将电芯直接集成到车辆底盘内部,省去了从电芯到模组,再到电池包的两个步骤,直接将电芯安装在车辆平台上。在将电池系统与电动车动力系统、底盘集成的同时,不仅可以减少零部件数量,节省空间,提高结构效率,还能大幅度降低车重,增加电池续航里程。

电池底盘一体化集成技术,被看作是下一个阶段决定新能源汽车竞争胜负的关键核心技术,国内自主企业也在奋力直追。

2022年4月,零跑汽车发布了国内首款可量产的CTC技术。目前,零跑汽车的CTC技术已经迭代至第二代。据悉,采用了第二代CTC技术的零跑C10,电池空间利用率提升了7.5%,结构强度提高25.6%、轻量化系数达1.73,综合续航提升10%。

不过,CTC技术的缺点也很突出,一方面是对单体电池一致性提出了很高的要求,另一方面,由于电池整体集成在车身地板,且有胶水相互粘连,维修成本极高。

在CTC阶段,不仅要电池重新排布,还要纳入电驱电控系统,使得电池、电机、电控、车载充电机、底盘高度集成,通过智能化动力域控制器,优化动力分配、降低能耗。这对整个产业链提出了更高的要求,使得主机厂、电池供应商等必须具备多项跨域融合的能力:车企要具备电芯设计、三电系统高度集成的能力,电池企业也需要具备电机、底盘设计等能力。

从标准化模组设计的电池PACK1.0时代,到大模组/无模组化的2.0时代,动力电池的结构创新始终聚焦于内部集成效率的提升;而CTC技术的崛起,正推动全球动力电池迈入以“整车一体化”为核心的3.0时代。

在发布CTP技术不久后,宁德时代董事长曾毓群就曾公开表示,未来宁德时代要做CTC。早在2024年4月18日,国内首台基于CTC技术的可量产滑板底盘在宁德时代(上海)智能科技有限公司宜春基地下线。

电池集成技术的每一次跃迁,都在重构产业生态。电池与车身一体化的技术,堪称新能源汽车领域的一次革命性突破——它实现了电池与底盘的深度融合,就像“血脉”与“骨架”的完美融合,颠覆了传统电车的设计理念。

市场格局:双向渗透、生态重构

随着CTP/CTC技术的普及,电池PACK市场正从简单的供需关系向深度产融结合转变,车企的集成能力与电池企业的电芯技术创新形成“双引擎”驱动,拉动产业链朝着“双向渗透、生态重构”的方向发展。

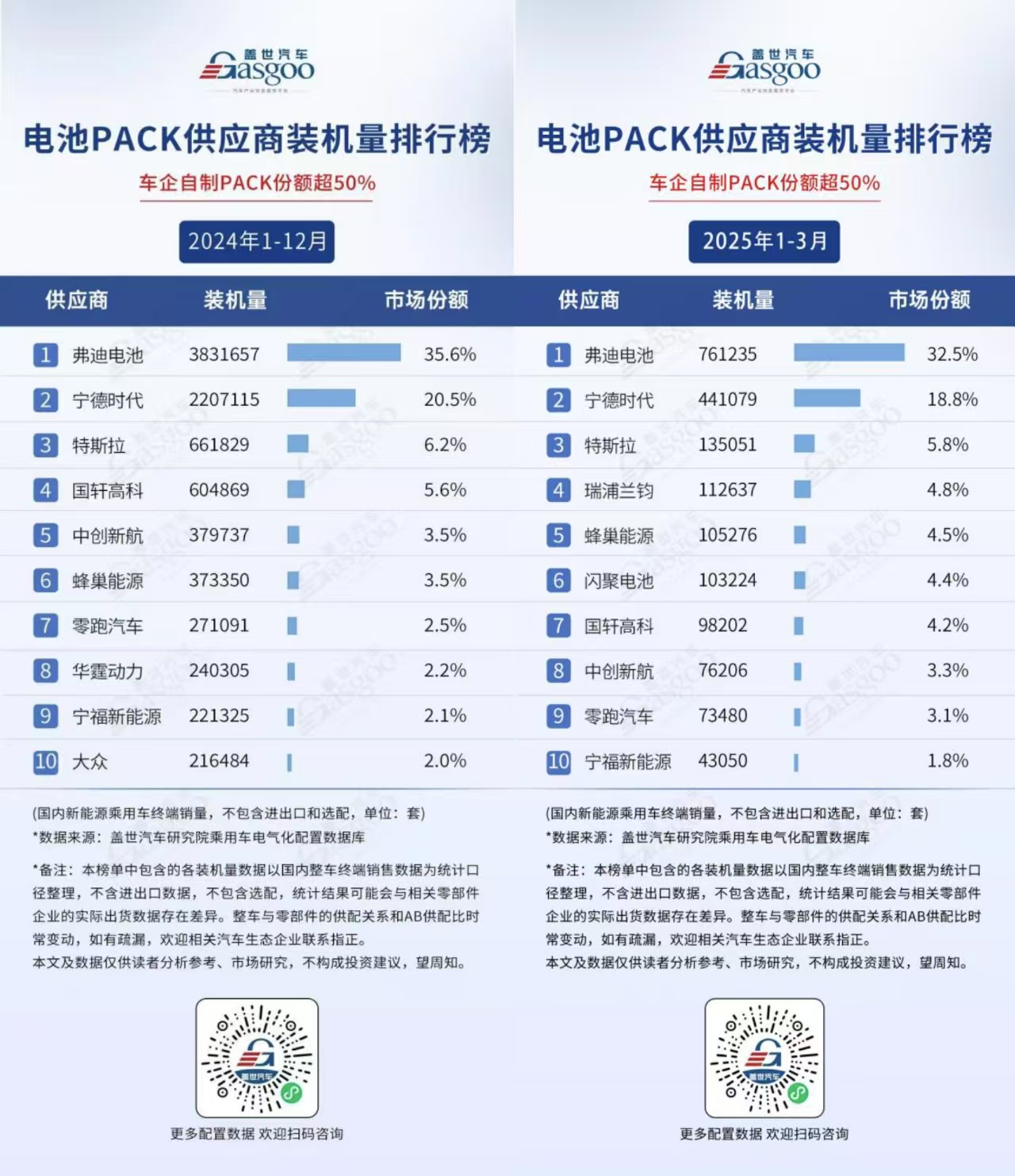

根据盖世汽车研究院电气化配置数据分析,2024年,中国电池PACK市场呈现明显的双寡头竞争格局。其中,比亚迪的弗迪电池与宁德时代合计占据55%以上的市场份额,装机量分别为383.1657万套和220.7115万套。

这一趋势在2025年第一季度得到了延续,弗迪电池装机量为76.1235万套,占据32.5%的市场份额;宁德时代装机量为44.1079万套,占据18.8%的市场份额。

具体来看,弗迪电池形成了“自研+外供”的双重优势,凭借比亚迪集团内部的高度协同,为海豚、元PLUS、秦PLUS等热门车型提供PACK支持,同时服务小鹏、丰田等外部客户。而宁德时代作为独立电池供应商,通过广泛的行业合作,为理想、极氪、问界及小米等多品牌主力车型供应电池PACK。

此外,国轩高科、中创新航在2024年分别占据5.6%、3.5%的市场份额,位列第四、第五,两家企业也正在通过差异化策略抢占市场。其中,国轩高科聚焦五菱缤果、长安Lumin等经济型小型电动车,中创新航则主攻长安UNI-Z、广汽埃安S等中端车型。

在2024年榜单中,特别值得关注的是特斯拉、零跑汽车这两家车企。2024年,特斯拉凭借66.1829万套的装机量,以6.2%的份额位列第三,主要应用在Model Y和Model 3等自有车型;零跑汽车以27.1091万套的装机量,以2.5%的份额位列第七。

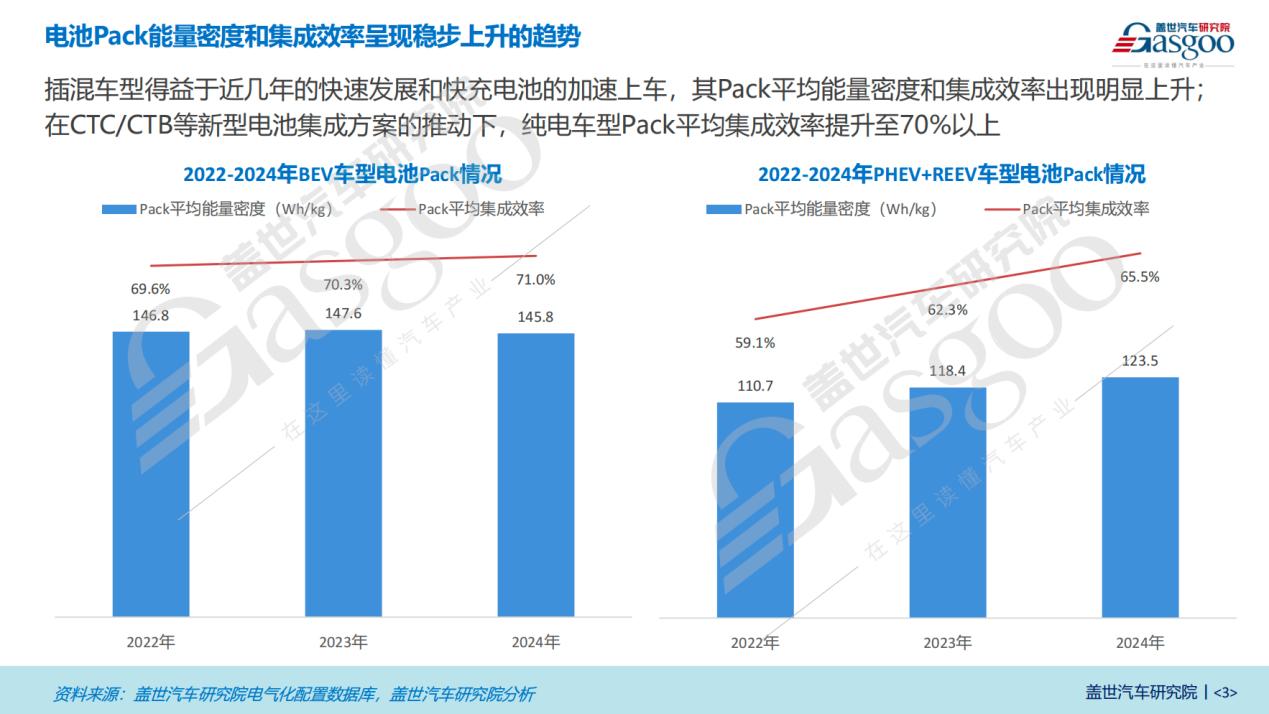

在CTC和CTB等新型电池集成方案的推动下,电动车的性能基准正在被重塑。

从数据来看,纯电车型(BEV)的电池PACK平均集成效率在2022年为69.6%,2024年则增长至71.0%;而能量密度在146.8-147.6Wh/kg间小幅波动,2024年微降至145.8Wh/kg。

插混车型(PHEV+REEV)在保持灵活补能优势的同时,也在逐步突破续航,改变“过渡技术”的刻板印象。从数据来看,插混车型的能量密度从2022年的110.7Wh/kg跃升至2024年的123.5Wh/kg,集成效率则从59.1%提升至65.5%。

可以看到,电池PACK的技术进步正在为电动化车型的性能突破与成本优化提供关键支撑。插混车型的电池包设计需兼顾内燃机与电驱动系统的复杂兼容需求,集成效率仍落后于纯电车型,未来随着技术迭代,或将进一步缩小差距。

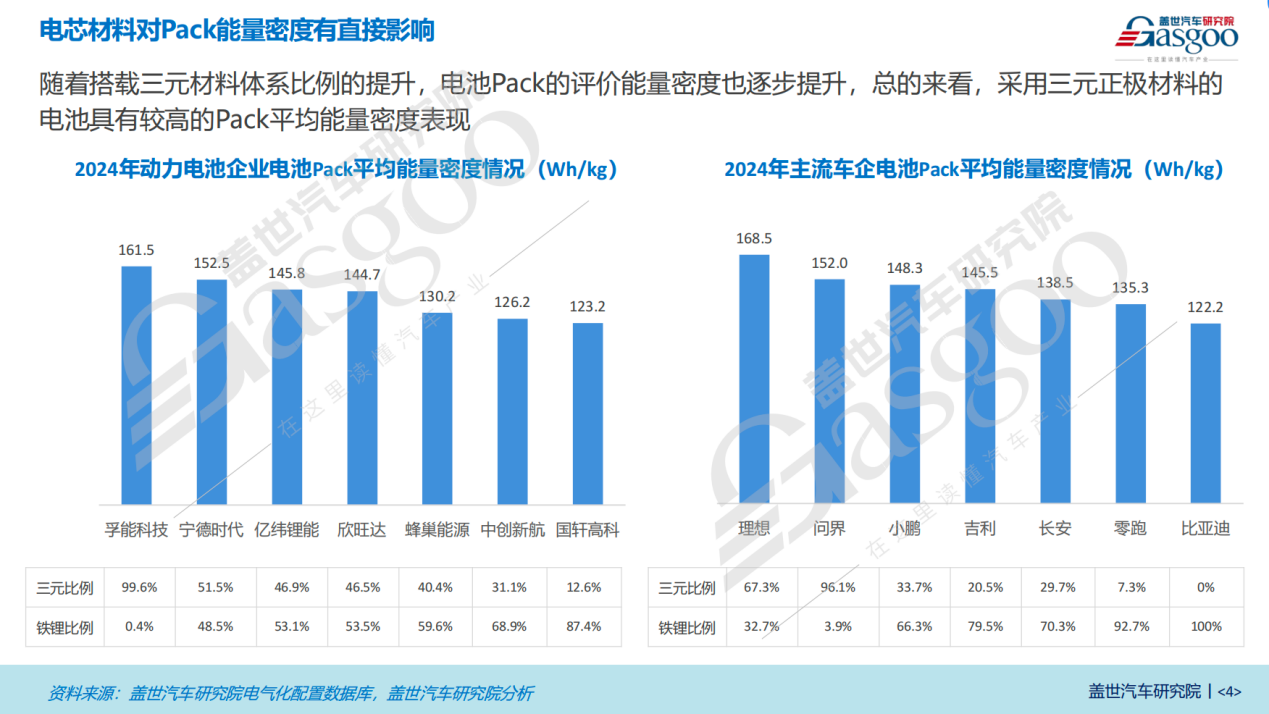

此外,电芯材料也直接影响着PACK能量密度。2024年,动力电池企业中,电池PACK平均能量密度随三元比例升高而依次提升,其中孚能科技的PACK平均能量密度达到161.5Wh/kg,三元比例达到了99.6%。

在主流车企中,由于电池PACK电芯材料使用情况不同,能量密度也不相同。高三元比例的车企,如理想、问界聚焦高端市场,追求续航性能;磷酸铁锂主导的车企,如比亚迪、零跑等,更侧重成本控制与安全性。

从数据来看,理想汽车PACK电池三元比例67.3%,能量密度达168.5Wh/kg;问界三元比例96.1%,能量密度152.0Wh/kg。而零跑电池PACK三元比例较低,铁锂占比92.7%,能量密度为135.3Wh/kg。比亚迪电池Pack铁锂占比100%,能量密度为122.2Wh/kg。

在汽车产业电动化与智能化深度融合的背景下,电池PACK作为新能源汽车的核心子系统,正通过持续的结构创新驱动全产业链变革,其技术演进不仅实现了能量密度、安全性能与系统稳定性的三重突破,更成为推动新能源汽车市场化进程的关键杠杆。

电池PACK主导权,开启争夺大战

随着全球新能源汽车渗透率突破25%,动力电池的技术迭代与供应链稳定性已成为车企竞争的核心。为避免被“卡脖子”的风险,超80%的车企已经布局电池产业链,自研PACK更是成为技术自主化的重要突破口。

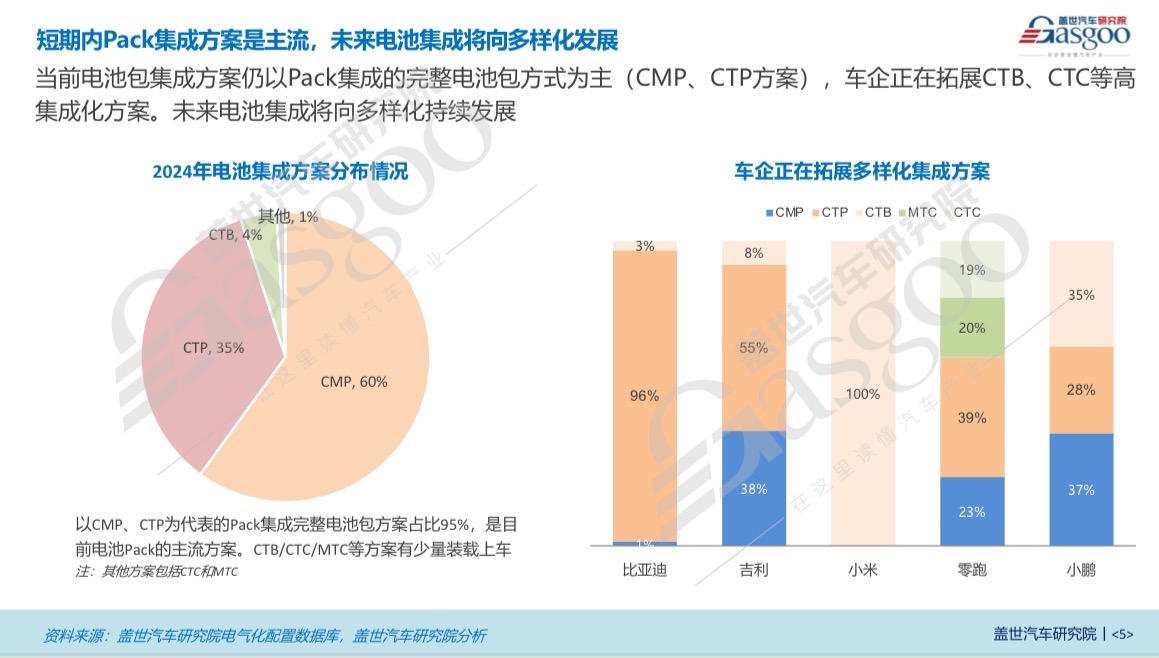

从目前市场的情况来看,当前主流车企对成熟技术的依赖还是很高。以CMP、CTP为代表的PACK集成完整电池包方案占比95%,是目前电池PACK的主流方案。而CTB、CTC以及MTC(Module to Chassis)等高集成化方案仍处于早期阶段,市场占比合计为5%。

目前,各车企基于自身战略布局选择差异化技术路线。

值得注意的是,在国内CTC技术走在前列的是零跑汽车,四种集成方案均有布局,其中CMP占23%、CTP占39%、MTC占20%、CTC占19%。小鹏汽车则布局了三种集成方案,CMP占37%,CTP占28%,CTB占35%。

作为近年打入汽车圈的重要玩家小米汽车,在CTB一体化电池集成方案的布局达100%。据悉,小米SU7使用了CTB电池技术,电池包体积效率最高可达77.8%,最大可支持150kWh的电池容量。小米SU7还采用了行业首创的CTB电芯倒置技术,将车身地板和电池包上盖二合一以及倒置电芯的设计,使得车内垂向空间增加了17mm,有效释放了前后排乘客的头部空间。

随着未来电池集成向多样化发展,车企也正在积极拓展多样化集成方案。当电池企业和整车制造商竞相投入,电池PACK技术的主导权归属成为焦点。

根据盖世汽车研究院电气化配置数据库和盖世汽车研究院分析,目前车企对电池PACK采取了三类策略:一类完全依赖外购,一类自研布局电池PACK技术,一类采用“自研+外购”的混合策略。

理想汽车完全依赖外购,其两大供应商是宁德时代和欣旺达。

而宝马、大众、特斯拉等传统及新势力头部企业已经实现了100%自研。

“自研+外购”能够使车企既保留了技术主导权,又通过外部合作分散风险。如奔驰自研比例达73%,外购27%由孚能科技提供;通用通过上汽通用和捷新动力完成67%自研,其余33%依赖正力新能。

从车企自研比例的差异中,可以看出车企的技术能力与战略核心,以及在电动化转型中面临的阶段性挑战。

新势力品牌中,小鹏汽车自研占比61%,展现出较强技术积累;小米汽车目前自研比例为26%,74%的比例需要依赖宁德时代。传统车企丰田自研比例较低,只占11%,更多是通过弗迪电池补足需求。传统车企还需要高度依赖供应链,上汽自研比例为8%、外购92%,广汽自研比例仅7%,外购达93%。

如今,车企自研PACK已经成为大势所趋。背后有三大核心动力,一是结构创新倒逼,二是降本增效的压力,三是要构建自己的品牌壁垒。

常规的电池包,其设计工作由动力电池生产厂商负责完成,做出成品后交给主机厂去适配,中间最多再进行一些简单的定制。电池PACK结构的每一次创新,都对主机厂提出了更高要求。CTP使得电池包的集成服务于整车,回归于自上而下的整体设计逻辑。CTC技术则把电机、电控、整车高压如DC/DC、OBC等通过创新的架构集成在一起,对主机厂和动力电池厂商提出了更高要求,要求主机厂具备电芯设计能力,同时又要求动力电池厂商懂得底盘设计、调校、制造能力。

动力电池成本占到了整车成本的40%-60%。以特斯拉为例,在采用自研4680电池之后,节省了约86%的生产成本,每kWh成本可降低69%。

如今,动力电池供应商、车企的研发重点,第一要义都是降本增效。对车企来说,自研电池PACK带来的成本降低最终传导至消费者,使得新能源汽车的整体竞争力将向前跨越一大步。

比亚迪凭借CTB技术、零跑汽车凭借CTC技术,全自研的模式使其占据技术制高点。自研电池PACK有助于通过深度整合电池与整车设计,显著降低采购成本并实现技术独占性。

为摆脱中游、上游供应商的封锁,将市场话语权掌握在自己手中,继而降低成本、提高市场竞争力,越来越多的车企欲打造垂直一体的供应链体系。车企自研PACK是电动化转型的必然选择,但也需结合自身资源禀赋。短期来看,优化PACK集成与热管理是降本增效关键,长期来看,掌控电芯技术或成头部车企“生死线”。未来,动力电池技术将向高能量密度、智能化、全生命周期管理演进,车企需在自主可控与开放合作间找到平衡点。

结语:从CMP到CTP,从CTB到CTC,电池集成技术的每一次跃迁都在重构产业生态。一方面,整车研发逻辑从“电池适配底盘”转向“底盘围绕电池”设计,车身结构发生革命性变革;另一方面,供应链关系深度洗牌,Tier1供应商角色弱化,整车厂与电池企业的战略博弈日趋白热化。展望未来,电池PACK技术将继续沿着提升能量密度、优化系统效率、降低综合成本三大方向演进。值得关注的是,随着固态电池等新型电化学体系的产业化临近,电池集成技术或将迎来新一轮创新突破。对整车企业而言,掌握电池系统集成技术不仅关乎产品竞争力,更是构建未来产业话语权的战略支点。

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921