增程市场是在业内的争议声中成长起来的。早期,业内对“增程不过是堆砌参数的富人玩具”“技术落后,终将被淘汰” 等质疑声不绝于耳。然而,市场却打了技术论者的“脸”。

近几年,整个增程市场销量每年都以翻倍的形式增长。到去年,该市场全年销量突破100万辆,同比增速是纯电动汽车的3倍,在新能源市场的渗透率从四年前的3.6%迅猛跃升至去年的9.1%。网上流传的那句“质疑理想、成为理想”照进现实。如今的国内汽车行业,大部分车企都已加入增程技术阵列。

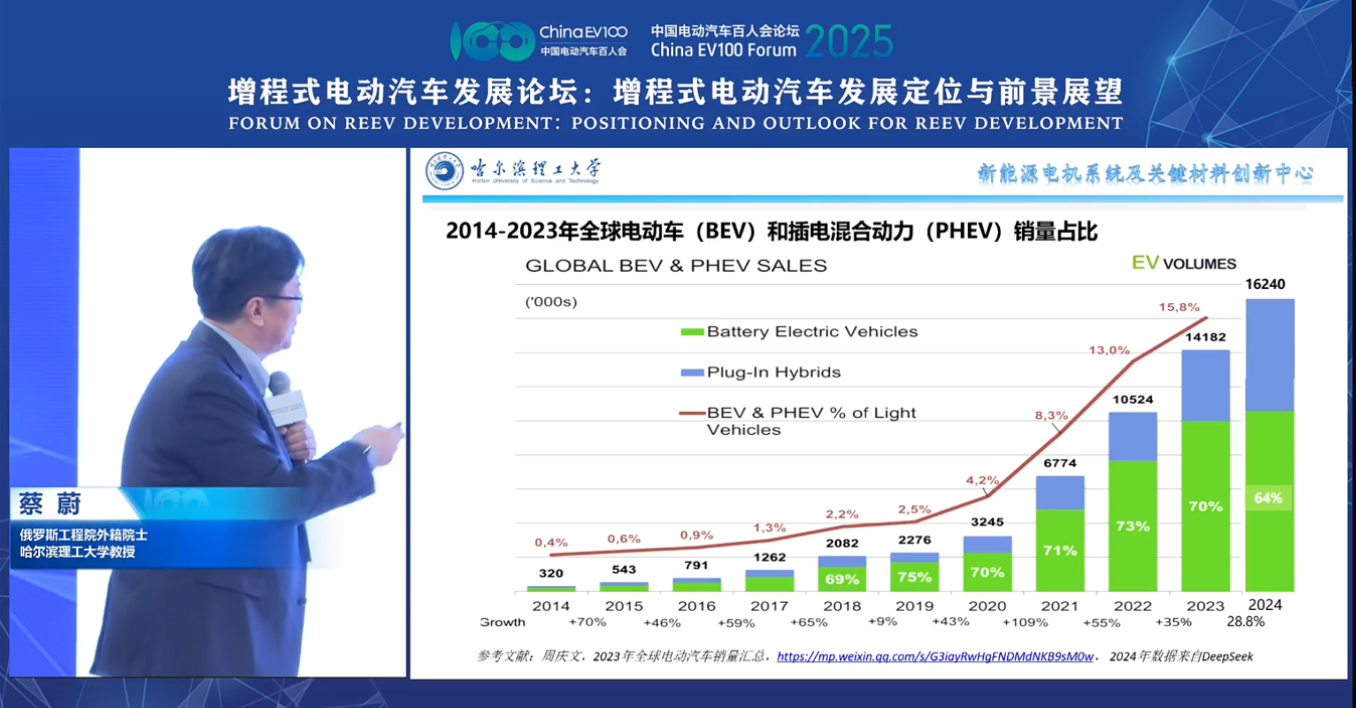

在这样的背景下,3月28日的2025中国电动汽车百人会论坛上,进行了“增程式电动汽车发展论坛”专场。清华大学壳牌清洁交通能源中心主任帅石金明确表示,“中国插电包括增程得到很好的发展,这个趋势非常明显。”

显然,增程技术从来不是非此即彼的简单选择题,而是如何以最低成本满足最多场景需求的复杂应用题。

这场论坛传递出一个信号:增程技术正加速从 “高端专属” 走向 “全民普惠”。从 30 万元级别的豪华车型到15万元级别的大众市场,从“全尺寸双动力冗余配置”到“精准匹配需求的成本革命”。

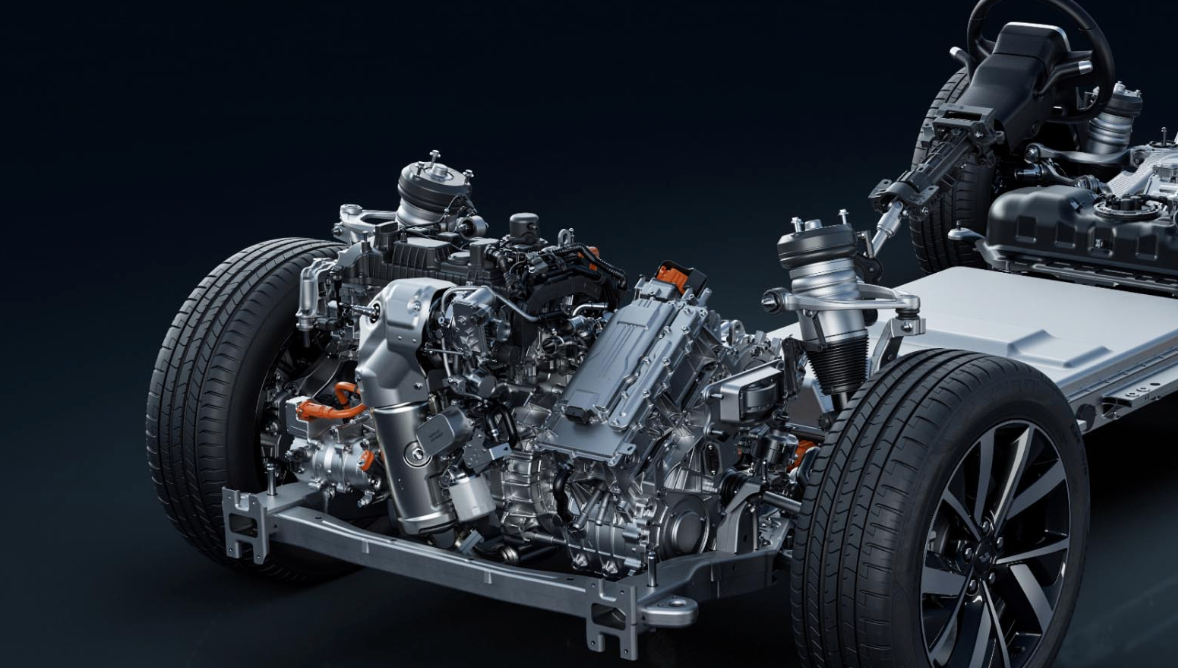

图片来源:理想汽车

增程车代表“有钱人”?

众所周知,国内增程技术的兴起离不开理想汽车的引领。2019年,理想ONE的推出将增程电动车带入国内公众视野,其高端定位和“城市用电、长途发电”的使用场景迅速吸引了消费者的关注。

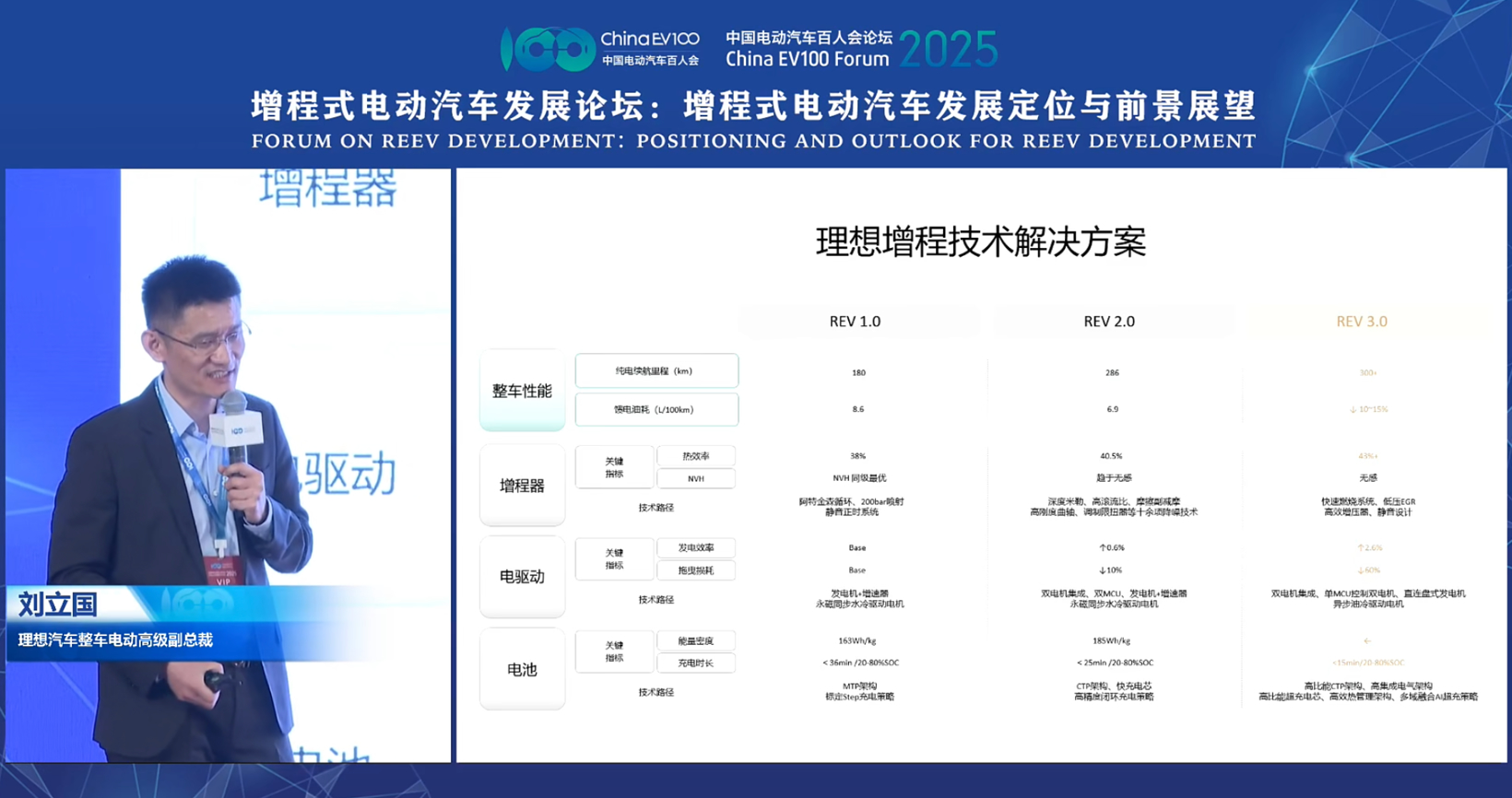

然而彼时的市场对增程技术不屑一顾。理想汽车整车电动高级副总裁刘立国回忆道,“2020年在百人会上我分享的最后一页PPT‘增程是未来的主力’,当时质疑声远远大于掌声。”

然而,理想汽车凭借出色的市场表现,不仅成功站稳脚跟,还带动了一波增程热潮。随后,问界、零跑等品牌纷纷入局,增程技术逐渐成为新能源汽车市场的重要一员。但是,从当前市场格局来看,增程车的价格多集中在20万元以上,聚焦在中大型市场。

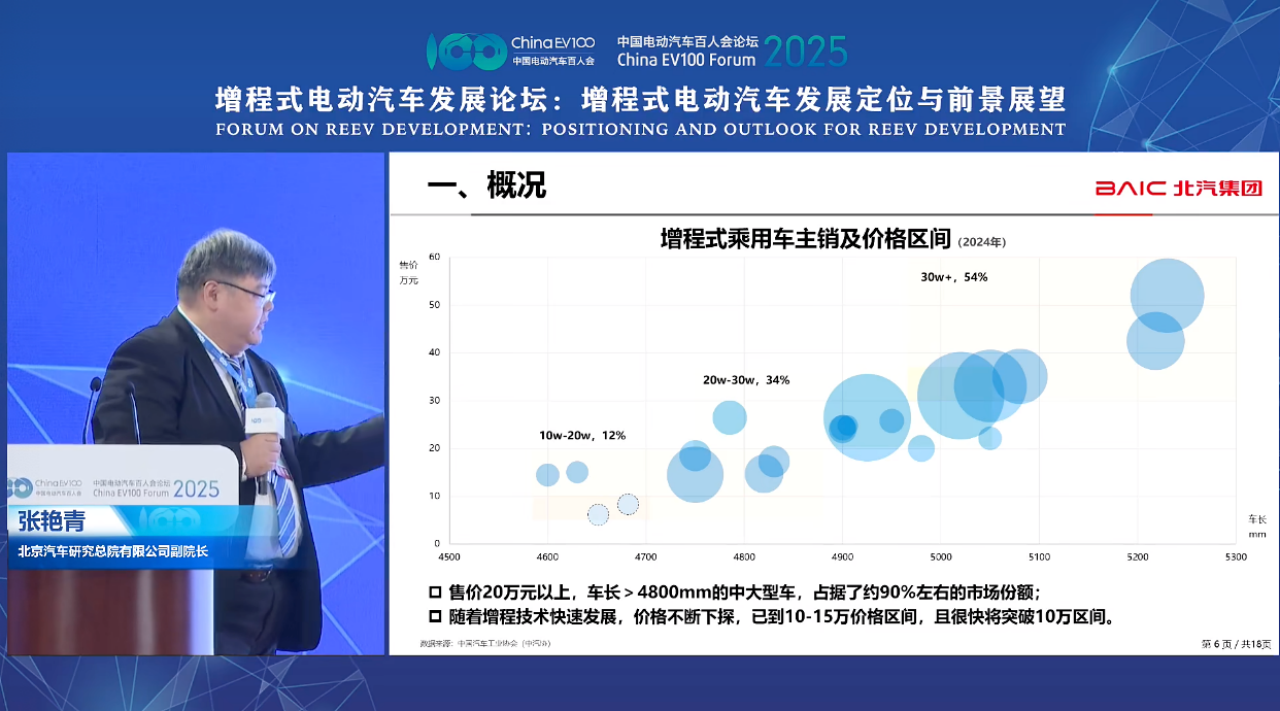

图片来源:中国电动汽车百人会

北京汽车研究总院有限公司副院长张艳青分析指出,从目前市场来看,“售价20万以上、车长4米8的中大型车占据增程90%以上的份额。”数据显示,到去年,25万元以上中国增程车型销量达到了71万辆,占增程总销量的六成左右。因此,增程车又被贴上了“有钱人的玩具”的标签。

这一现象的背后有多重原因。早期参与增程车市场的多为新势力车企,如理想、问界系列(华为和赛力斯共同打造的品牌),它们在品牌定位上倾向于中高端消费群体。理想汽车L系列车型价格普遍在25万元以上,问界系列后期上市的M9甚至定位于50万元以上的超豪华车市场。

这种策略虽然帮助增程车在市场中站稳脚跟,但也限制了其价格下探的空间。数据显示,2022年增程车的新能源市场渗透率仅为4%左右,高端集中度尤为明显。而同期的纯电动车和插电混动车的价格分布更为广泛。

图片来源:理想汽车

这种高端定位的背后,是技术和成本的现实约束。增程车需要在发动机、发电机和电池系统之间实现高效协同,尤其是在NVH(噪声、振动与声振粗糙度)控制和动力切换的无感体验追求上,需要大量成本投入。

以赛力斯为例,其第五代增程系统将发动机热效率提升至44.8%,一升油可发电3.6度,但这样的性能提升伴随着高昂的制造成本。此外,许多增程车型在设计上采用了大功率增程器和大容量电池的组合,导致成本高企。

市场布局的紊乱也加剧了成本的攀升。由于增程车在初期被定位为高端产品,部分车企在配置上追求极致,导致技术浪费。例如,一些车型搭载了大功率增程器和大容量电池,但其实在日常使用中很少进入馈电状态,这种“双重动力储备”的设计无疑增加了不必要的成本。

正如上海交通大学汽车工程研究院院长许敏,“一个车上放两个全尺寸动力系统,成本肯定不行。”这种设计在高端市场或许能满足消费者对性能的心理需求,但在性价比敏感的A级车市场却难以立足。

然而,随着市场环境的变化和技术条件的成熟,增程市场格局正在迎来转折。

价格被打下来了

市场竞争的加剧和技术降本的推进,正在推动增程车从高端市场走向大众化。这一转折的标志之一是产品价格的下探。过去,增程车多集中在30万元以上,但近年来,15万至20万元区间的车型逐渐增多。张艳青指出,“现在已经下探到10万-15万的区间。”

以北汽BJ40增程版为例,其价格已下探至22万元区间,主打越野SUV市场。深蓝汽车推出的增程车型如深蓝S7起售价仅14.99万元,深蓝S05售价11.99万元起。零跑的B系列增程车型渗透进15万B级车市场。这些产品的出现表明增程车正在摆脱高端标签,进入普通消费者的购车选择范围,且很快将实现从A级车到B级及以上细分市场的覆盖。

图片来源:中国电动汽车百人会

竞争格局的变化是这一趋势的重要驱动力。早期,增程市场主要由理想和问界主导,但随着传统车企如长安(深蓝汽车、阿维塔)等以及更多新势力入局,市场参与者显著增加。根据赛力斯统计,2021年“行业只有四款车用了增程技术,2024年上市超过50款。”

部分车企制定了较高的销量目标,比如深蓝汽车、零跑汽车2025年销量目标是50万辆,理想汽车则瞄准了70万辆。车企要想实现销量目标,离不开价格下探和产能扩张的支撑。

激烈的竞争迫使车企重新审视成本结构。为了抢占份额,各车企不得不调整策略,推出更具性价比的增程产品。

杰兰路数据显示,理想汽车产品单车成交均价已从2022年的37万元萎缩至去年底的30万元。阿维塔在推出增程版车型后,单车成交均价回落至25万元,较上一年下滑了6万元。

技术进步为价格下探提供了关键支撑。尤其是电池成本的下降是关键因素之一。自2023年以来,碳酸锂价格从高点回落,目前已跌至7.5万元/吨,较2022年缩水超八成,电池成本也随之降低。以深蓝汽车的超级增程2.0系统为例,通过优化电池容量和增程器匹配,整车成本得到有效控制。

与此同时,增程系统的效率也在提升。小鹏汽车动力中心总经理顾捷介绍,其鲲鹏超级增程系统采用800V高压平台和混合碳化硅技术,会比纯碳化硅下降40%,而且碳化硅用量会降低60%,这种技术创新不仅提升了性能,也为价格下探创造了空间。

图片来源:中国电动汽车百人会

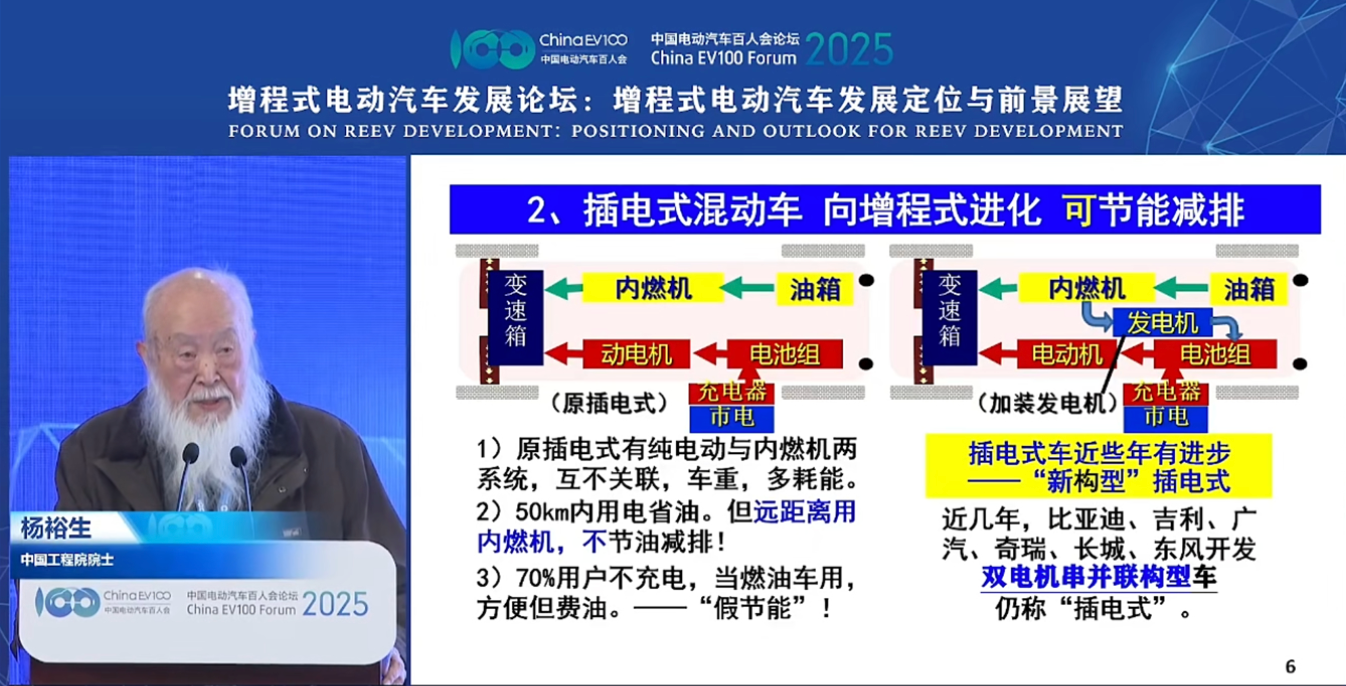

在中国工程院院士杨裕生看来,“增程式电动车,很节能减排”。增程式由于采用的是电池和发电机并联路线,具备电池量少、浅充放、安全性高、寿命长等优势。理论上,在城市工况下,增程车比同等燃油车节油50%以上,充电后节油率可大于80%。不过,现阶段在售的增程车还做不到这水平,都在为之努力。

市场需求的变化也推动了这一转折。消费者对里程焦虑的关注,使得增程车在解决纯电车型痛点方面更具优势。深蓝汽车动力平台中心总经理杜长虹分享了一组数据,“93%的增程用户在市区出行时选择纯电模式。”这表明,增程车在城市工况下能提供接近纯电的体验,同时在长途出行中无需担心续航问题。

这种灵活性吸引了更多消费者的注意,尤其是在充电设施尚未完全普及或者是温度差异大的地区,要比纯电动产品更具竞争力。政策的支持进一步放大了这一效应,国家对新能源汽车的补贴和购置税减免政策,为增程车的普及提供了外部助力。

市场数据的变化反映了这一趋势。根据乘联会数据显示,2024年增程车销量接近120万辆,在新能源市场渗透率逼近一成。

不再是过渡技术

曾经,增程技术被视为纯电动车普及前的过渡方案。“增程式在中国开始是不被看好的,一些专业人士都觉得增程是一个过渡的产品”,博格华纳电驱事业部亚洲区首席技术官许向东表示,“但是市场有时候很有意思,过去两三年中国市场增程发展非常快。”

当前,增程技术正以强劲的势头成为新能源汽车市场的主流选择。上文已提到,从销量来看,增程车的增速已超过纯电动和插电混动车型。具体到一些品牌,受益增程市场规模的迅速扩大,也迎来销量的大幅增长。

图片来源:中国电动汽车百人会

以2024年为例,理想汽车全年销量突破50万辆,零跑汽车接近30万辆,深蓝汽车达到24万辆。阿维塔、智己在增程版车型上市后,也迎来销量的高速增长,去年分别达到7.4万辆和6.5万辆。这些数据表明,增程车已不再是小众选择,也印证了其从过渡定位向长期技术路径的转变。

技术创新是增程技术能够摆脱过渡标签的核心驱动力。以赛力斯为例,其第五代增程系统通过高热效率发动机和智能控制技术,实现了“静谧无感、高集成、高效率”的用户体验。类似地,小鹏汽车的超级增程系统利用AI算法优化能量管理,提升了系统整体效能。

这种持续的技术迭代表明,增程技术并非停留在过渡阶段的简单解决方案,而是具备持续进化的技术潜力,能够满足未来更高的市场需求。

消费者的接受度进一步巩固了增程技术的市场地位。增程车通过结合纯电驱动与燃油补能,解决了纯电动车的续航焦虑,同时在城市工况下提供接近纯电的驾驶感受,并兼顾长途出行的便利性。

理想汽车刘立国在论坛上分享,“在各种情况下,用电里程65%以上,用电时长接近90%。”这意味着增程车在实际使用中高度契合消费者的日常需求。

深蓝汽车的统计进一步补充了这一观点,“市区出行增程用户93%都在用电,近郊出行73.3%是纯电优先,长途出行73.9%为混合模式。用户每周的充电频率,增程大量充电的频次比较高。加一个增程器,对于增程用户来说不是燃油用不起,而是纯电更有性价比。”

图片来源:中国电动汽车百人会

赛力斯的数据则显示,67%的问界用户拥有家庭充电条件,却依然选择增程车,只为避免补能等待的时间成本。赛力斯凤凰智创副总裁段伟解释,“用户不愿意承担一点里程焦虑和补能带来的等待”。这种多场景适用性让增程车在不同用户群体中找到立足点。

更重要的是,随着价格下探至15万级区间,北京汽车张艳青指出,“增程技术凭借‘电能驱动+无里程焦虑’的核心优势,有望在全价格区间拓展。”这意味着增程车正在逐步覆盖更广泛的消费群体。

增程技术的优势还体现在其对市场环境的适应性。在充电基础设施尚未完全覆盖的地区,增程车提供了比纯电动车更现实的解决方案。同时,国家对新能源汽车的支持政策,如购置税减免和地方补贴,也为增程车的推广创造了条件。这些因素共同推动了增程技术从过渡角色向主流选择的转变。

未来,增程技术将走向何方?

目前,增程技术正在不断突破性能与效率的边界。随着电池技术的进步,增程车的续航里程和充电效率有望显著提升,而发动机与电机的优化匹配则进一步提升了系统的整体能效,为增程系统的降本增效提供技术支撑。

“小增程+大电池”的动力组合将成为趋势。许敏指出,“大增程器+大电池”在大型车上搭载其实动力储备也是过剩的。赛力斯数据显示,车辆行驶100公里使用到增程器的比例也就2%左右。

图片来源:中国电动汽车百人会

“小增程+大电池”的组合可以大幅降低产品成本,“如果用18kW的增程器,把电池降到20kWh,也可以达到这个性能(66度电没有增程器),但是成本可以降到将近2万。”如此的话,可加快增程车在A级车市场的普及速度。

深蓝杜长虹认为,接下来车企在增程技术上有两种选择,如果追求成本,就保持电量不变;如果追求体验,就上“大电池”增程。

技术创新也在推进增程车的成本下滑。例如,小鹏汽车通过混合碳化硅技术将电驱成本降低40%。顾捷透露,“这个技术会在今年下半年投放市场,我们认为实际会产生非常好的经济效益。”

博格华纳开发了一款外转子设计的增程器,轴向尺寸缩小100毫米,NVH(噪声、振动与声振粗糙度)性能优异。同时,通过采用波绕组的技术,大幅度降低了制造成本。徐向东表示,该产品将于今年四季度量产,“我们现在已经和很多客户在联系”。

与此同时,智能化也在推动增程技术迈向新高度。理想汽车正在研发的REV3.0技术通过AI算法和大数据分析,实现了更精准的能量管理,节油率预计提升15%以上,纯电里程可达到300公里。博格华纳则以控制算法取消了增程器上的转子位置传感,达到了同样的控制精度。

在环保与政策层面,增程技术的发展与全球绿色出行的目标紧密相连。随着各国政府对气候变化的关注加深,新能源汽车相关政策不断收紧,增程技术也在积极响应这一号召。一种显著趋势是增程技术与多种燃料技术的融合,以探索更低碳的解决方案。

中国工程院院士杨裕生表示,绿色液体燃料充足后,包括甲醇、乙醇,增程式将不再烧油,“节能、绿色、安全、长里程、廉价的增程式将伴随人类实现碳中和”。

上海交通大学汽车工程研究院开发的水平对置两缸塑料增程器,实现了40%的油电转化效率,同时降低了成本与重量。深蓝汽车则在推进氢燃料增程技术,其氢电版车型每公里成本低至0.18元。

图片来源:中国电动汽车百人会

增程技术的应用场景也在不断拓展。除了传统的乘用车市场,增程系统正逐步渗透到飞行汽车、工程机械和特种车辆等领域。小鹏的X3飞行汽车陆行体部分已采用增程系统,以满足长续航需求。

这些新兴领域将为增程技术打开新的增长空间,推动其从单一的汽车动力解决方案向综合能源系统演进。

然而,增程技术发展中面临的挑战同样值得关注。首先,NVH(噪声、振动与声振粗糙度)控制仍是需要持续优化的关键领域。尽管许多企业通过技术创新降低了噪音水平,例如上海交通大学用塑料机身取代金属机身以减少噪音辐射,但要实现完全无感的增程体验,仍需进一步努力。

其次,在高速工况下,增程车的能效问题尚未完全解决。由于无法实现直驱,能量转换效率在高速场景下会打折扣。为应对这一问题,车企正在优化发动机与电机的匹配,并探索更高的内燃机热效率,以降低使用成本。

对此,杨裕生提出,要想进一步提高增程式节能减排水平,企业可从五方面入手:一是不断提高内燃机的热效率;二是发展适用于绿色醇类燃料的高效发动机;三是放弃功率跟随器,用电池调节功率;四是发动机、发电机一体化,提效、减重、减体积;五是少装电池、装高倍率电池,降低成本。

虽然政策的不确定性也为增程技术带来潜在风险,但杨裕生认为,增程市场从还将继续高速的高质量发展。“我预测,到2027年,增程式(含插电式)、纯电动车、燃油车(含混动)大概各占1/3。到2030年,增程式和插电式要占到55%、纯电动车维持在30%左右、燃油车(含混动)占15%。”

整体来看,在新能源汽车市场的激烈竞争中,增程技术正以其独特的优势完成从高端玩具到大众选择的转型。过去,它因高昂的成本和豪华定位被局限在30万级市场;如今,随着车企竞争加剧、技术降本和市场需求的变化,增程车已迈向15万级区间,甚至有望突破10万元门槛。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202504/1I70421868C501.shtml

好文章,需要你的鼓励

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921