“过去十年,我们完成了从‘能造车’到‘造好车’的跨越。”在“十四五”收官与“十五五”开局之际,盖世汽车CEO周晓莺表示,经过十年发展,中国已拥有全球领先的新能源汽车产能、成熟的供应链体系,并涌现出一批具有全球影响力的创新品牌。

数据显示,截至2024年,中国汽车保有量约3.5亿辆,其中新能源汽车为2500万辆。但在销量稳步增长的同时,汽车产业利润结构性失衡愈发突出——整车平均净利率仅2.5%。

周晓莺指出,当前产业竞争已从“份额争夺”转向“体系竞争”。车企需重新理解“高质量发展”的内涵,它不再仅指高配置或高销量,而是体现为稳定的体系能力、持续创新和产业链协同。在这样的背景下,“十五五”时期,高质量发展成为新的目标。

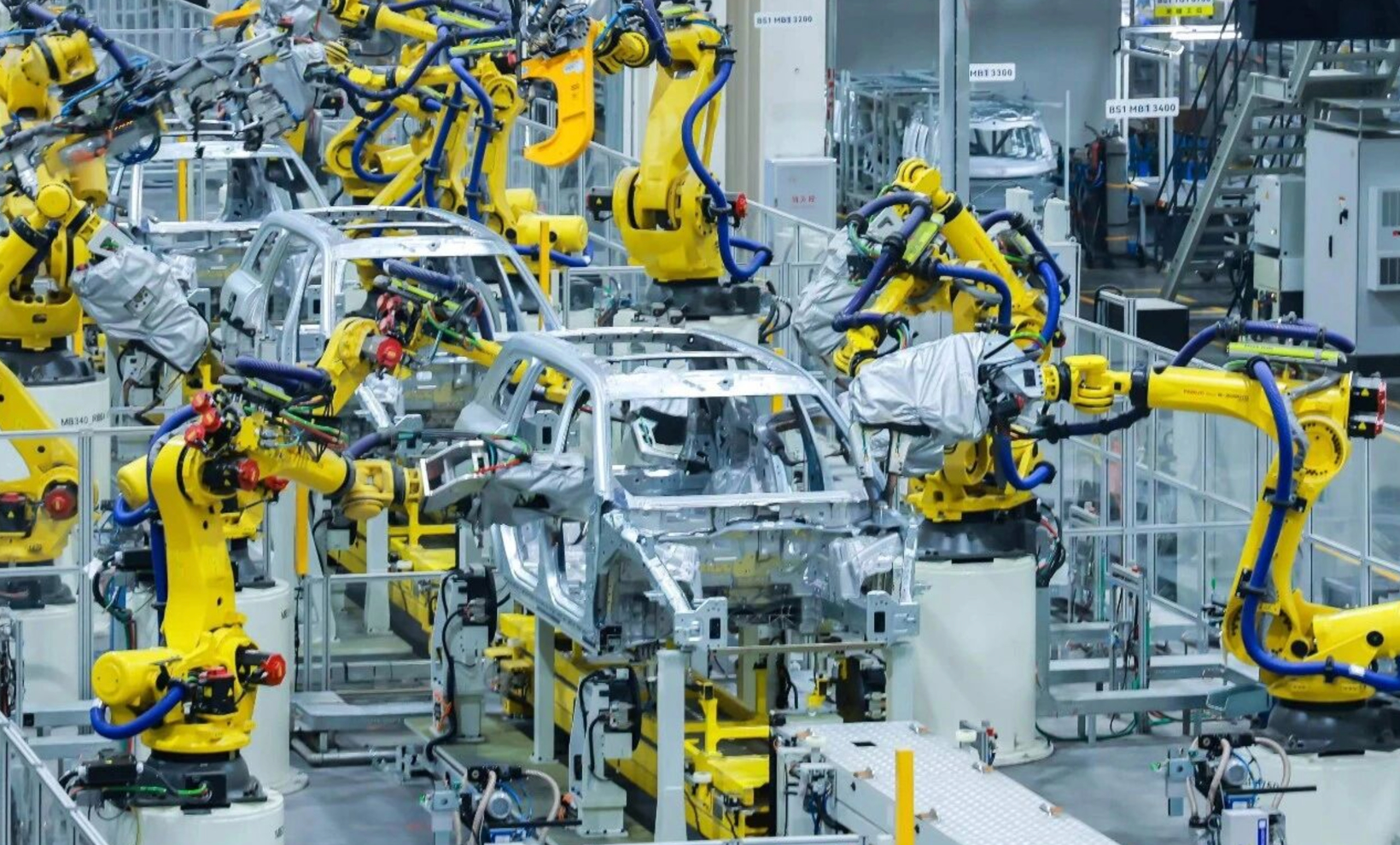

图片来源:盖世汽车

在10月30日盖世汽车主办的第十三届汽车与环境创新论坛上,围绕“迈向‘十五五’中国汽车高质量发展新征程”这一主题,来自整车、供应链、智能技术及材料等领域的嘉宾展开对话,共同探讨当速度不再是唯一竞争力的背景下,中国汽车产业高质量发展的实质与路径。

“造好车”有三重门槛

“高质量发展时代,实现高质量其实更难。”蔚来汽车执行副总裁沈峰指出,因为其核心不再局限于产品本身,还涉及体系、文化与社会责任等。

在燃油车时代,质量管理主要面向制造工艺和零部件可靠性。但智能电动时代,车辆架构深度变革,“高质量”已从传统的产品质量,扩展至正向开发、软件集成与体系可靠的综合能力。

综合来看,智能电动化时代“造好车”需跨越三重门槛:

首先,正向创新的复杂度。过去三十余年,自主品牌积累了技术与人才,但真正扎实的方法论仍在形成。虽然许多研发骨干有十年以上经验,但体系化培养机制与架构能力仍有不足,从而给质量一致性带来不确定性。

当中国汽车行业驶向智能电动化时代后,中国车企集体从“逆向开发”迈向“正向开发”,意味着进入“无人区”。因为没有成熟经验可遵循,所以每项技术决策都伴随不确定性。这对传统质量管理带来直接冲击。

过去几年已有不少案例显示“过度创新”的风险:取消物理按键,推行全触控屏,颠覆用户使用习惯;隐藏式门把手设计的流行影响事故救援等。“极度地创新各种各样的东西”,以显示独特的创新力,却导致各种问题频发。

沈峰,蔚来汽车执行副总裁兼质量管理委员会主席

第二个门槛是技术融合的复杂度。当前中国汽车行业已进入“软件定义汽车”阶段,不仅软件在整车价值中占比显著提高,也引入了大量来自ICT领域的供应链企业和开发文化。这两种文化存在本质差异:一方强调绝对可靠、零缺陷,另一方则倡导快速迭代、容忍缺陷并在线修复。

如今,车辆不再是“交付即成品”,而变为在用中不断完善的系统。车上的很多功能必须依赖OTA持续完善。这对车企的软件迭代能力、长期服务能力提出更高要求,“一次性交付”转为“长期运营关系”。

同时,随着非汽车行业的供应商大量涌入,原有供应链体系被打破。如果未能有效整合两类企业在经营理念、文化认知与供应链管理上的差异,就难以保障产品质量的一致性。

最后是系统集成的复杂性。如今智能电动车的热管理、电驱、电池等部件都已成为“超级复杂系统”。域控制器集成大量器件,来源多样、范式不同。如何保证长期可靠性,难度呈指数级增长。

这也与行业现状相呼应。长城汽车董事长魏建军指出,当前“中国车质量可靠性仍低于日系车”,很大部分是体系成熟度的差距。而创新速度越快,对体系稳定性的要求就越高。数据显示,目前中国车企的平均开发周期已从36个月缩短至18个月以内。

沈峰指出,质量问题的根源已从个体操作失误转向组织能力短板。车企必须建立成熟稳健的开发流程、科学严谨的方法论、共享的组织知识库以及高效的协同机制。

“约99%的质量问题都可以通过体系来避免”。他认为,质量管理必须前置于开发环节,而不是事后修补。以蔚来为例,为此成立了“ATQ”全生命周期质量体系,推动从“结果导向”向“过程导向”转型。其通过数字化仿真、前置验证、软件全生命周期管理,把质量变成体系属性,同时推动供应链透明协同。

体系质量不仅是制造问题,更是一种组织能力。沈峰举例说,蔚来的质量部门既承担“警察”的监督职能,也作为“赋能者”推动工程改进。从长远看,未来竞争的关键不在于谁家车辆问题更少,而在于谁能更快、更系统地解决问题。

重构供应链体系

体系质量解决的是“如何造好车”,而供应链创新解决的是“如何持续造好车”。智能电动时代,中国供应链加速重构。一批本土供应商抓住了机遇,在空气悬架、车规存储、辅助驾驶芯片、激光雷达等领域实现突破。

比如孔辉科技,成为国内首家乘用车空气悬架系统前装配套供应商,目前独占该市场约四成份额。江波龙则填补了国内车规存储领域的技术空白,已构建起涵盖eMMC、UFS等车规级存储矩阵。还有地平线、禾赛科技、速腾聚创等一批本土智能企业崛起。

目前,已有15家中国供应商进入《Automotive News》全球百强榜。盖世汽车研究院预计,“十五五”期间进入该榜单的中国供应商数量有望突破至30家。变化背后是全球供应链权力结构与价值分配格局的再平衡。

在这种演变中,中国正在成为全球创新策源地。转折之快,也使得外资和合资企业需要重新定位自身能力。顺应市场变化、理解中国主机厂的技术节奏和迭代节奏,成为跨国供应链求变的基本动作。

徐捷,曼胡默尔全球乘用车事业部总裁兼中国区总裁

“我们一开始也很懵,因为以前擅长的在电动化时代都不需要了。”曼胡默尔全球乘用车事业部总裁徐捷坦言。曼胡默尔在重新审视自身后,将“过滤与分离”业务延展到空气悬架空气质量管理、电池安全排气过滤、智能座舱空气健康管理等新场景,并将全球新能源研发中心从德国迁至上海,AI研发重心和人才重心亦随市场同步东移。

类似的迁移并非个例。大众在中国设立了除德国总部以外最大的研发中心;江苏苏州已有300余家外资研发中心获得认定。这说明研发重心正在跟随需求与人才流向发生转移:即研发不再是欧美“总部动作”,而逐渐成为“在中国,为全球”的体系布局。

正如徐捷所言,这“是一场体系性变革”,目标不仅是利用中国市场的规模效应,更是要深度融入本土创新生态,实现“在中国,为全球”的战略布局。

天纳克也在内部进行了组织结构变革,将多个事业部整合成统一的亚太区组织,并把创新中心落在中国,以缩短响应链路、贴近中国主机厂节奏。并推行“双轨创新”:一条是成本优化,通过更小、更集成的系统设计,提高性价比;另一条是价值创新,将智能悬挂等新技术加快产品化、规模化。

王忠,安道拓中国区总裁

此外,从座椅、玻璃等领域的企业,供应链创新也呈现出共同趋势:不是守着单一零部件能力,而是以与主机厂深度共创的方式,重新定义自身边界。比如,安道拓中国区总裁王忠表示,公司从安全、舒适、智能互联、场景重构和可持续发展等五个方面展开创新,并顺应市场需求转向个性化、定制化路线,为客户提供小批量、多品种的产品。圣戈班则通过材料技术延伸,将传统玻璃演变为智能化载体。

由此可见,随着智能电动化深入,供应链的竞争力不再来自单一技术或成本优势,而在于能否与主机厂共同定义产品、共同迭代商业方案,建立一种“长期共创关系”。

全球化迈向“体系输出”

在体系能力与供应链协同能力建立之后,下一个目标是把体系带出去。

过去几年,成本效率和高配置为中国品牌打开了海外市场,但在竞争加剧后,靠“便宜”和“堆料”已不足以形成长期竞争力。毕竟,真正的出海,不只是产品走出去,更是体系与文化同行。

李响,天纳克亚太区总裁

供应链创新其实已经带来了溢出效应。天纳克亚太区总裁李响提到,中国的技术研发成果已经开始反哺其欧美区域。这意味着中国供应链正在从“接受标准”走向“输出标准”,其作用边界也在被重新定义。这也有望提升中国产品在海外的竞争力和溢价能力。

沈峰认为,好产品和好技术有走向世界的基础,但出海不是简单出口,而是输出“服务体系”。蔚来在欧洲同步建设换电网络,并引入用户社区、直销体系与体验中心,就是典型例子。

曼胡默尔徐捷则补充道,在德国驾驶了蔚来ET7并亲身体验“7分钟换电”服务的经历,认为中国智能电动车展现的服务体验与情感共鸣,正在全球市场获得价值认同。

对市场需求的快速响应和精准洞察,一直是中国品牌的核心优势之一。然而,获得市场“通行证”仅是第一步,能否在海外市场实现深度本地化运营和可持续发展,才是衡量出海成功的关键。

天纳克李响提出“双向本地化”理念。就如跨国车企在中国加深本土化进程一样,也要求中国企业在产品适应性开发、本地供应链培育、管理团队融合以及企业文化与当地社会文化的契合等方面,进行全方位投入。为此,天纳克已建立专门对接自主品牌出海的协同机制。

甘奈,圣戈班汽车玻璃系统(中国)亚洲区兼中国区总经理

圣戈班汽车玻璃系统(中国)亚洲区兼中国区总经理甘奈从全球布局角度补充,其遍布欧洲、东南亚和美洲的成熟网络,可为出海的中国品牌提供本地化支持。

江波龙副总裁黄强则提到,其实国内外客户对技术需求、创新文化是有差异的,这反而有助于产品力的提升,真正做到国际化,健全自身供应链体系。但他也认为,“企业文化不能变”,要坚持品牌价值、企业文化、产品品质和合规性。

这都意味着,中国汽车出海正在从“单兵作战”转向“供应链组团出海”,从把产品卖出去转向以全球资源服务中国品牌的新阶段。出海的终极形态,应是把一整套的创新理念和服务进行输出,即达成“体系输出”的目标。这将是中国汽车产业从“汽车出口大国”迈向“汽车强国”的必经之路。

而在这过程中,安道拓王忠提醒道,要避免“内卷外溢”,“我们在国外不要过度内卷,”并呼吁,“价值大于价格”。周晓莺也提到,供应链“拼多多模式”只拼价格、扼杀创新投入,这一风险值得警惕。

因为,在海外市场,任何局部的质量瑕疵都可能被放大为对整个“中国智造”的品牌性质疑。此处的“质量”,早已超越了传统的故障率范畴,而是“体系质量”。

十五五,竞争、共建与生态是关键词

回顾“十四五”,中国汽车产业的主旋律是追赶与突破;展望“十五五”,竞争、共建与生态将成为新关键词。

下个五年,竞争的逻辑正在发生迁移。竞争已从市场份额争夺,上探至产业规则与标准制定权的竞争。江波龙黄强指出,参与标准定义的前提,是长期的产品设计经验与大量实际落地数据。未来的竞争将是基于长期技术积累与市场验证的“资格赛”,本质上是产业话语权的竞争。

黄强,深圳市江波龙电子股份有限公司副总裁、嵌入式存储事业部总经理

盖世汽车研究院在报告中指出,未来五年汽车产业将进入“体系竞争阶段”,市场格局从“多点突破”转向“生态分层”。

报告预计,到2030年,新能源汽车渗透率将达80%。中国乘用车市场将形成“622”结构:传统自主品牌市占率稳定在60%左右,新势力与合资品牌各占约20%。其中,能够持续保持盈利并具备全球竞争力的企业预计不超过十家。

换句话说,汽车行业的企业数量增长将逐步放缓,竞争重点从发展速度转向体系效率,从单车优势转向系统协同。“共建”与“生态”不再是口号,而是新的产业逻辑。

过去的竞争更近似“项目制游戏”,依靠产品迭代速度和配置水平争夺短期市场。而未来则将转向“体系制博弈”,胜负取决于供应链韧性、质量体系稳定性和服务网络的可复制性。

这种变化已在汽车产业内部呈现。在价格战表象之下,车企的真正分化不在于定价高低,而在于能否构建稳定的研发、供应、服务与品牌生态。体系化竞争力的重构,更是使“共建”成为必然选择。

安道拓等供应商与主机厂共同探讨产品方向,圣戈班为电动化开发新材料方案,都是在产品定义层面的共建。宁德时代在欧洲动力电池供应市场取得四成的高市占率,则是全球供应链企业与中国企业携手共建、共同服务全球市场的缩影。

而竞争与共建的最终目标,是构建一个开放、可持续的产业生态。该生态首先需要共识基础,即在关键技术与策略路径上形成统一认识,避免内耗、凝聚合力。其次,生态必须保持开放,曼胡默尔徐捷“拥抱全世界,让全世界聪明头脑参与,结合中国速度和变革力,推动行业发展”的建议,正是强调要汇聚全球智慧、防止闭门造车。

图片来源:赛力斯

更为重要的是,生态必须具备绿色与可持续特性。降碳与零碳目标正在成为市场的隐性门槛,也正在成为竞争维度。

与此同时,价值创造模式正从“一次性硬件销售”向“全生命周期服务”转变,这要求整个生态在商业模式上实现协同演进。尽管“软件付费被视为核心价值创造点”,但目前“有标价无实质营收”的现状,反映出产业在服务设计与价值交付体系方面仍有提升空间。但从另一面来说,这也是市场布局潜力。

构建全生命周期运营闭环,形成健康可持续的商业模式,将是“十五五”期间汽车产业生态价值重塑的关键课题。

小结:

过去十年,中国汽车产业用极快的速度完成技术突破与市场反转,从“追赶者”变为“引领者”。站在“十五五”新起点,行业从“快”进入“稳”,真正比拼的是体系厚度与生态韧性。

高质量不是速度的对立面,而是创新与稳定之间的平衡。真正的领先,不在于谁跑得更快,而在于谁能在体系上站得更稳。当竞争有了边界,共建成为常态,生态形成合力时,中国汽车的高质量发展,才真正具有长周期的可持续性。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202511/6I70436556C108.shtml

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921