盖世汽车讯 据外媒报道,在《Journal of Membrane Science》上发表的一项研究中,中国科学院过程工程研究所(IPE)研究团队提出新的区域调节界面聚合策略,旨在制造具有高分离选择性的耐酸碱纳米过滤(NF)膜,用于从废旧锂电池中回收锂。

(图片来源:Journal of Membrane Science)

新能源产业的快速扩张促使锂资源需求激增,因此十分需要有效地回收废旧锂电池。绿色高效的纳米过滤(NF)技术正在成为可持续锂回收的关键解决方案。然而,传统聚酰胺NF膜面临诸多挑战,如在酸碱条件下结构退化,这会使它们的分离性能受到影响。

作为富有前景的替代方案,聚脲膜(PU)具有化学稳定性,可用于特种分离工艺。然而,在PU制造过程中使用聚乙烯亚胺(PEI)作为水相单体带来了挑战。PEI具有诸多反应位点,可以形成非常强烈的界面聚合,从而产生不均匀的膜结构和较差的重现性,这些问题阻碍了其在锂回收应用中的可扩展性。

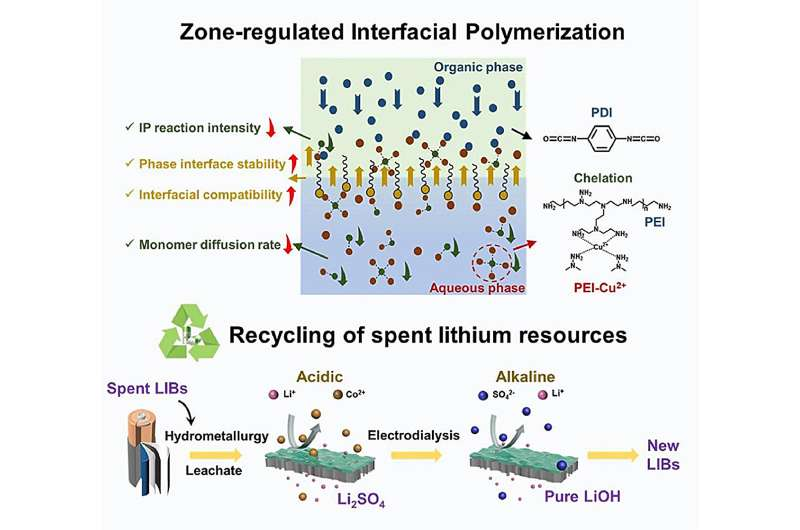

这项研究提出的策略分别使用反应抑制剂(Cu 2+)和表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS),以调节单体在本体溶液(bulk solution)和相界面中的扩散行为。万印华教授表示:“我们使用Cu2+来调节PEI的扩散性和反应性,同时SDS可以确保相位界面处均匀分布,从而提高膜完整性。Cu2+和SDS共同作用,能够形成更薄、更均匀的PU分离层。”

这种策略可以精确控制单体在本体溶液和界面处的扩散和相互作用,从而提高聚合过程的均匀性。它还能减弱超支化单体的快速反应性,从而提高批次间稳定性和膜一致性。

PU膜具有卓越的化学稳定性。在从废旧电池中回收锂的过程中,即使遇到恶劣的酸性和碱性条件,它也能保持分离选择性。通过平衡电荷和尺寸效应,这些膜在极端pH环境下可以提供可靠的性能。

罗建泉教授表示:“这种区域调节界面聚合策略展示了控制单体扩散行为以提高膜性能和制造稳定性的重要性。这项研究扩大了PU膜在能源领域的使用范围,为实现可持续性锂回收提供了强有力的解决方案。”

这项研究标志着回收技术和膜科学向前迈出了重要一步,与全球致力于在快速增长的新能源环境中可持续利用资源的趋势保持一致。

*特别声明:本文为技术类文章,禁止转载或大篇幅摘录!违规转载,法律必究。

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202410/22I70408186C501.shtml

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921