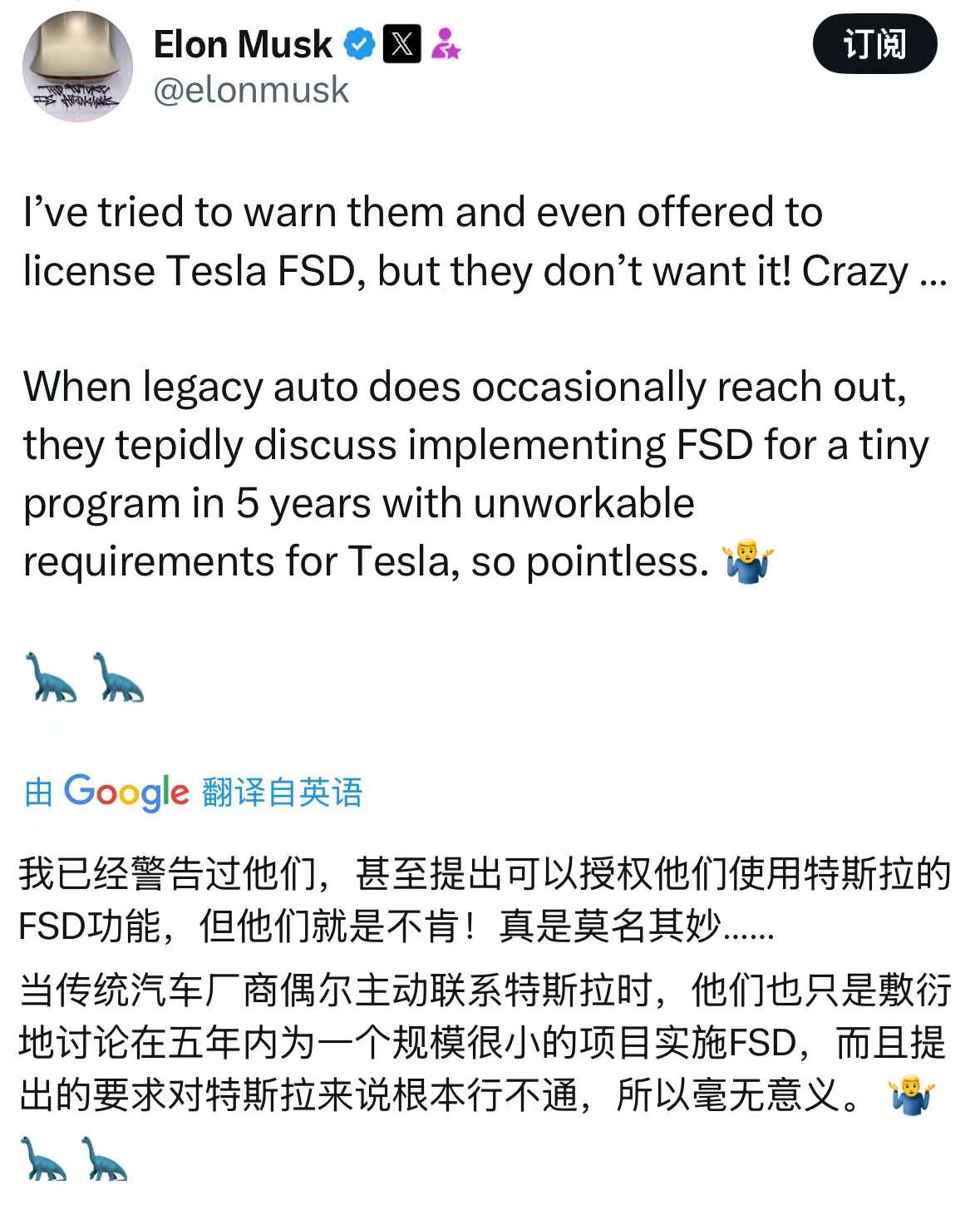

“他们不想要!”特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在社交平台X上公开表达了对传统车企拒绝特斯拉FSD(全自动驾驶)技术授权的困惑与不满。

“我试着警告他们,甚至提出授权特斯拉FSD,但他们不想要!疯了……“

从2020年首次透露与其他车企进行“初步讨论”,到2023年公开表示愿意授权给竞争对手,再到2024年4月声称与一家“主要汽车制造商”洽谈且“很有可能”签约,马斯克的FSD授权计划始终是雷声大雨点小。

迄今为止,没有一家主流车企接受特斯拉的橄榄枝。

图片来源:X

显然,马斯克高调开放FSD技术授权的热情,正遭遇传统车企们理性的冷水。

为何传统不为创新买单?一边是行业普遍为特斯拉FSD摇旗呐喊的热情,一边是落地艰难、客户难寻的骨干现实,特斯拉FSD从理想走向现实的这条路,为何这么坎坷?

FSD授权并不简单

从特斯拉FSD自身而言,其技术创新性自然不必多言,然而,从技术落地的实际效果来看,其说服力似乎并不高。恰恰对于对技术指标感知不那么强的消费市场来说,其最看重的,就是落地应用。

智能驾驶最重要的就是安全。

当前智能驾驶技术是否安全?或者说,搭载智能驾驶的车辆能做到多大程度的安全?特斯拉FSD究竟属于辅助驾驶,还是全自动驾驶?

这些问题,归根结底,都源自于自动驾驶安全性尚未拨开迷雾,行业和市场也同样对此存疑。

10月19日报道称,美国国家公路交通安全管理局缺陷调查办公室宣布相对特斯拉的全自动驾驶(简称“FSD”)功能展开深入调查,原因是搭载FSD功能的车辆在能见度降低的区域发生碰撞并有人员伤亡。报道同时称,该调查涉及2017-2024年款Model 3、2020-2024年款Model Y等多款车型,总数约241万辆。

同在10月,美国国家公路交通安全管理局表示,将对288万辆配备“完全自动驾驶”系统的特斯拉汽车展开调查,原因是收到50多起交通安全违规及事故报告。美国国家公路交通安全管理局称,目前正在审查58起相关报告,其中涉及14起事故,造成23人受伤。

另外,美国国家公路交通安全管理局曾在2024年10月对大约240万辆配备“完全自动驾驶”系统的特斯拉汽车展开类似调查,理由是汽车在能见度低的条件下发生了4起碰撞事故。

图片来源:特斯拉

在安全性质疑压力下,特斯拉必须出面自证。

特斯拉在官网开设了专门版块,公示自动辅助驾驶(Autopilot)与完全自动驾驶(FSD)的安全统计。然而,特斯拉试图以新报告增强FSD的安全性说服力,但在缺乏第三方独立数据与透明伤亡信息的情况下,其安全数据依然难让专家和用户信服。

对此,公路与自动驾驶研究专家Noah Goodall直言:“表面上看,FSD的表现似乎相当不错。但鉴于特斯拉以往在数据上的欺瞒,我对此数据毫无信任。”在他发表的多项同行评审研究中,曾多次对特斯拉安全数据表示质疑。

显然,对于传统车企来说,采用这种未经充分验证的技术,无异于将品牌置于火山口。一旦发生事故,车企可能面临巨额赔偿、召回危机甚至刑事追责,这在保守的汽车行业中是不可接受的。

马斯克对传统车企不接受FSD的愤怒,并不是生意做不成的无奈,而是传统理念和创新技术之间的碰撞。

马斯克相信“从量变到质变”,把自动驾驶当成AI产品,FSD将在实际落地中不断积累数据反复训练,形成“滚雪球”效应,从而变得越来越成熟,越来越安全。反观传统车企,他们更相信工程逻辑,安全是汽车基本保障,“花活”都在安全之后。

此外,责任界定的模糊性更是让传统车企望而却步。在传统模式下,车企对车辆安全负全责,而FSD的“学习型”系统模糊了责任边界。

如果一辆搭载FSD的车辆发生碰撞,是车企的硬件问题、特斯拉的软件缺陷,还是用户操作不当?这种不确定性让车企在合作时如履薄冰。

在安全之外,传统车企的顾虑仍然有很多。

传统车企如果选择引入特斯拉的FSD技术,首先面临的是硬件和软件的深度适配难题。FSD系统依赖于特斯拉独有的传感器套件和计算平台,例如其自主研发的芯片和摄像头阵列。

这意味着,车企必须对现有车型架构进行大规模改造,甚至从头开发新平台,才能兼容这套系统。这种适配不仅涉及工程设计的重构,还需要投入大量资金用于测试和验证。对于正处在电动化转型中的传统车企来说,新车型的软硬件整合成本无疑是一笔沉重的财务负担。

更棘手的是,FSD服务本身采用用户付费模式,价格不菲。而大部分传统车企在销售车辆时,通常将智能驾驶功能作为标配或选装包,但如果引入FSD,他们不得不考虑如何分摊这部分成本。

一方面,高售价可能削弱市场竞争力,尤其是在经济下行周期中,消费者对价格的敏感度更高。

另一方面,车企还需承担售后支持和更新维护的长期费用。如果FSD未能带来预期的用户体验提升,车企可能面临品牌声誉受损和销量下滑的双重风险。

“灵魂论”转移到特斯拉身上?

在马斯克抱怨传统车企拒绝使用FSD技术的帖子下,大多数评论都流露出深深的不解:为何这些车企要拒绝看似领先的自动驾驶技术?一位网友的评论颇具代表性:“他们宁愿被时代淘汰,也不愿接受更好的技术吗?”

然而,这种表面上的“非理性”选择背后,实则隐藏着传统车企在智能汽车时代的一场艰难“灵魂保卫战”。

图片来源:X

当上汽董事长陈虹首次提出“灵魂论”时,他精准地触动了整个传统汽车产业的集体焦虑。在智能化浪潮席卷汽车产业的今天,传统车企面临的不仅是技术路线的转型,更是一场关乎未来生存主导权的争夺。

而特斯拉的FSD技术恰恰在很大程度上触碰到了汽车产业变革中最敏感的神经——技术主导权。

在智能驾驶领域,有关核心技术的自主研发还是与外部供应商合作,始终是行业热议的焦点。

车企对技术主导权的担忧并非多虑。智能驾驶系统是当今汽车最核心的技术之一,一旦将这一核心环节交由外部公司,车企可能面临技术依赖、数据共享和品牌差异化减弱等多重风险。

同样的情节此前曾发生在华为身上,此前其智能驾驶技术同样引发了部分车企的警惕。

但与华为形成鲜明对比的是,为何同样面临“灵魂”问题,仍有众多车企选择与华为合作?

答案在于华为明确承诺不造车,定位为智能网联汽车的增量部件供应商。

相比之下,特斯拉作为全球领先的电动汽车制造商,与其他车企存在直接的竞争关系。这就产生了一个根本性矛盾:其他车企使用FSD系统,虽然在短期内能获得先进的自动驾驶功能,但长远看却在强化特斯拉的技术生态和数据优势。

图片来源:特斯拉

FSD系统的运行依赖于持续的数据反馈和算法优化,这意味着使用FSD的车企需要向特斯拉共享宝贵的道路数据和驾驶行为数据。这些数据将进一步优化特斯拉的算法,巩固其技术领先地位,形成“马太效应”。

今年早些时候,福特CEO吉姆・法利曾公开表态不会采用FSD,并明确指出“Waymo 更好”。在此言论背后,或许有部分来自于特斯拉“车企”身份的考量。

在智能驾驶的竞赛中,华为乾崑智驾已经突破了100万辆,而特斯拉FSD仍在苦苦寻找第一个外部客户。 这场“灵魂之争”的背后,是汽车产业从机械制造向智能终端转型的必然阵痛。

对于传统车企而言,智能化转型不是简单的“技术采购”,而是需要重新思考自身在产业价值链中的定位。是将自己的“灵魂”完全托付给科技公司,还是坚持自主研发掌握命运?抑或是找到一条中间道路?这考验着每一个车企的战略智慧。

特斯拉需要寻找一个精妙的平衡点

尽管目前传统车企对FSD授权普遍持拒绝态度,但这并不意味着合作的大门完全关闭。在特定条件下,FSD授权仍有可能取得突破。

首先是监管压力的加大。随着各国对车辆安全标准的不断提高,特别是对自动驾驶功能的要求日益严格,一些在自主研发上进展缓慢的车企可能被迫寻求外部解决方案。

其中,自2024年7月7日起,欧盟通用安全法规(GSR)要求所有在欧新注册的乘用车和商用车强制配备先进驾驶辅助系统(ADAS)的多项技术。这种监管要求可能促使部分欧洲车企考虑技术授权。

其次是技术验证的积累。如果特斯拉能够通过更透明、更第三方的方式证明FSD的安全性,特别是提供在不同地区、不同条件下的安全统计数据,可能会打消部分车企的顾虑。目前特斯拉已经开始向第三方研究机构开放部分数据,这种趋势如果持续,有望改善行业对FSD的信任度。

图片来源:特斯拉

第三是商业模式的灵活调整。特斯拉可能需要考虑更灵活的合作方式,比如允许合作车企在一定程度内定制化FSD系统,或者提供不包括数据共享的“纯软件授权”方案。虽然这与特斯拉的整体战略有所冲突,但在拓展市场的过程中,必要的妥协可能无法避免。

特斯拉与传统车企在FSD授权上的对峙,本质上反映了汽车产业智能化转型中的深层次矛盾。这不仅是技术路线之争,更是产业主导权之争、商业模式之争和未来愿景之争。

特斯拉作为创新者,试图用自己的技术理念重塑整个行业;而传统车企作为守卫者,在拥抱创新的同时,努力保持自己的产业地位和核心竞争力。这种张力是产业转型期的必然现象,也是推动行业前进的重要动力。

当前的局面令人联想到智能手机产业发展初期的类似争论。当时,部分行业头部公司也曾拒绝安卓系统,坚持自主研发操作系统。历史证明,完全封闭和完全开放都可能不是最佳选择,如何在保持自主性的同时拥抱生态合作,是所有参与者需要思考的命题。

对于特斯拉而言,FSD授权的困境提示了一个残酷现实:技术领先并不自然转化为商业成功。在汽车这个极其复杂的产业中,技术、安全、商业模式、产业关系等多个维度需要协同推进。如何在这些维度间找到平衡点,将是特斯拉下一阶段发展的关键。

对于传统车企,拒绝FSD只是战斗的开始。真正的挑战在于,如何在拒绝外部技术的同时,加速自身智能化转型。如果不能在合理时间内推出有竞争力的自动驾驶方案,今天的“理性拒绝”可能成为明天的“战略失误”。

汽车产业的智能化转型是一场马拉松,而非短跑。FSD授权的曲折历程只是这场漫长变革中的一个小插曲。未来,随着技术发展和市场演化,这场创新者与传统势力之间的对话还将继续,而其结果将决定我们未来出行的面貌。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202511/28I70437937C601.shtml

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921