“上市1小时,订单突破XXX万”——这样的宣传文案,近年来频频出现。例如在今年的成都车展,全新MG4开启预售39分钟后,便官宣实现了订单破万辆;极氪9X宣布开启预售1个小时后,订单超4.2万,于成都车展前夕上市的小鹏全新P7仅用了7分钟就实现了订单破万。

这些令人咋舌的数字仿佛预示着汽车市场的空前繁荣,然而近日来关于“小订造假”的热议却直接揭开了行业“订单游戏”的遮羞布。

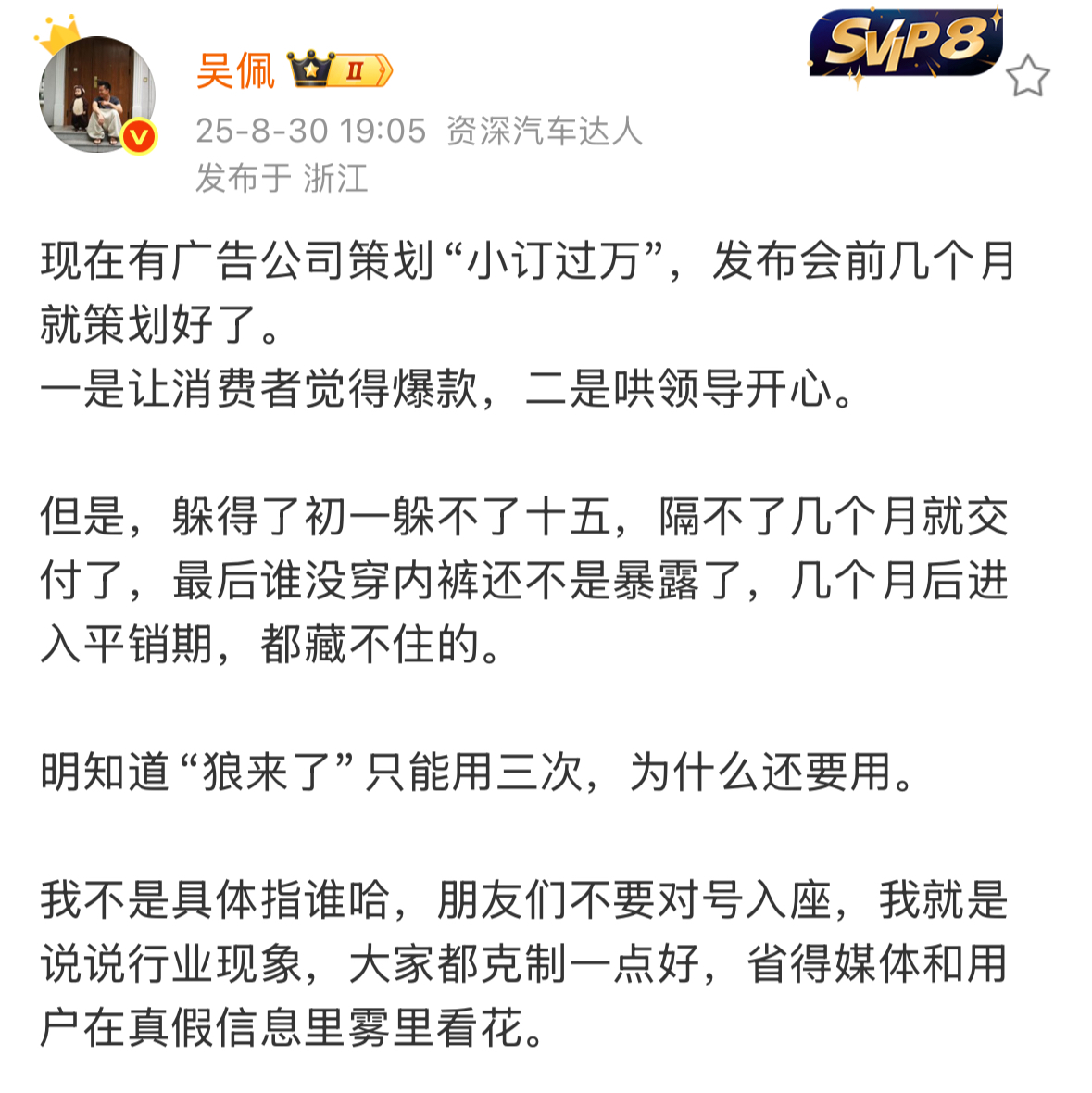

图片来源:@吴佩

小订&大定,不只是文字游戏

在汽车圈,尤其是热闹的新能源汽车市场,“小订”和“大定”这两个词已然成为营销热词。小订通常指消费者在购车前支付的一笔小额预付款,金额一般在2000元至5000元之间,主要用于表达购车意向。灵活性较高,消费者可以随时申请退款。对企业而言,小订数据更多是一种营销工具,用于向市场和投资者展示产品的初步受欢迎程度。然而,由于小订的低门槛和高可逆性,其数据往往含有较多不确定性,转化率也难以保证。

大定则意味着购车流程进入了严肃阶段。到了这一步,消费者通常已经锁定了车辆的具体配置,与车企签订了正式的购车合同,并支付了一笔金额更高且通常不可退还的定金。车企会据此启动车辆的生产和准备流程。所以,大定数据被认为更能反映真实的购买意愿和市场热度。

不过,即便是大定,也存在一个“后悔药”窗口——犹豫期。大部分车企会提供1到3天左右的犹豫期,不同品牌犹豫期存在些许差异,在这期间,消费者如果改变主意,依然可以申请退款。我们所常见的“大定破X万”的捷报,其数字实际上是包含了犹豫期内的所有订单,而这一订单虽然相比“小订”来讲更具贴近真实,但终究存在“水分”,最终转化数据仍需一段时间才能沉淀出来。

那么,为什么车企如此热衷于宣传,甚至不惜在“小订”数据上做文章呢?根源在于市场竞争已趋于白热化。一款新车发布时,“小时破万”、“首日两万”这样的战绩,能够快速吸引消费者目光,营造出一种“车很受欢迎”的热销假象。对于许多持币待购的消费者来说,这种从众心理效应非常显著——大家都抢着买的东西,大概率不会错。一份亮眼的订单成绩单,往往能成为压垮消费者犹豫心理的最后一根稻草,直接推动其下单。

正是在这种背景下,策划订单数据造假,几乎成了业内一个公开的秘密。据透露,这甚至已经形成了一条完整的产业链,一些广告公司会提前数月为汽车厂家量身定制“小订过万”的营销方案,手段包括组织内部员工或经销商虚假下单,并在网络上发动水军造势,连销售话术都提前精心编排。这种有组织、有预谋的营销行为,使得光鲜的订单数字严重脱离了真实市场需求。

虚假狂欢后,谁来买单?

制造一场虚假的销售狂欢看似聪明,但假的终究真不了。当新车发布三五个月后进入批量交付期,真实的销量数据便会浮出水面,这种营销乱象给整个汽车行业带来多方面的危害。

首当其冲的是车企自身,车企可能被自己制造的数据所误导。基于虚高的订单预测而盲目扩大生产计划,最终很可能导致严重的车辆库存积压。这不仅会占用企业巨大的资金成本,还会打乱整个供应链的节奏,对企业的健康运营带来实质性的危害。

更长期的伤害,是对消费者信任和品牌信誉的侵蚀,建立信任需要数年,且极易毁于一旦。另外,品牌信誉的损伤是长远且难以修复的,品牌此后的宣传行径也将易被打上问号。

从法律层面看,“小订过万”这类数据造假也游走在危险的边缘,如果广告公司故意制造虚假订单数据,很可能违反了《反不正当竞争法》和《广告法》中关于禁止虚假宣传的明确规定,相关方需要承担相应的法律责任。近日,中国广告协会已公开发文呼吁,汽车厂家、经销商和营销机构必须坚守法律和道德的底线,为汽车行业广告和营销传播展开警示。

今年以来,关于汽车行业的无序竞争问题,相关部门已多次出手干预。从上海车展前夕工信部等部门收紧辅助驾驶的宣传口径,到今年5月商务部针对“零公里二手车”问题召集主要车企进行闭门会议,再到五月末,中国汽车工业协会发布倡议,明确反对企业采取无序的“价格战”等内卷式竞争方式。

这一系列动作表明,为行业的虚假营销“踩下刹车”正在成为共识。对于车企而言,与其将精力和资源投入在制造数据泡沫上,不如更专注于提升产品实力和用户体验。毕竟,扎实的产品和真诚的口碑,才是穿越激烈市场竞争周期的最可靠航标。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202509/8I70432990C110.shtml

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921