“今年第一季度跨国车企财报数据普遍下滑了,这一景象实属罕见。”有业内人士不禁感慨道。

往昔财报季,主流跨国车企往往展现出强劲的业绩韧性,其营业利润率普遍稳居国内上市车企之上。然而,本季度的财务表现却令市场大跌眼镜——无论是百年传统车企还是豪华品牌领头羊,绝大多数企业要么陷入增收不增利的局面,要么需直面销量与盈利双双下滑的问题。

在解释业绩承压的根本原因时,这些车企不约而同地指向了同一关键因素——美国反复的关税政策。

前段时间,美国宣布对进口汽车及零部件征收25%的高额关税,此举如同一颗重磅炸弹,在全球汽车产业引发剧烈震荡。通用、福特、丰田、大众、奔驰、保时捷等跨国车企首当其冲,长期以来被掩盖的脆弱性暴露无遗。

仅一年,跨国车企业绩大变天

2023年/2023财年,全球汽车行业迎来疫情后的显著复苏。

比如,大众集团2023年全球交付量达924万辆,同比增长12%,营收增长15%至3223亿欧元,税后净利润从158亿欧元增至179亿欧元。

丰田汽车2023财年更是创下91年来历史最高营业利润,达5.35万亿日元,同比增长96.4%,全球销量增长5%至1100余万辆。通用、福特、起亚等车企同样实现了销量与利润的双重增长。

然而好景不长,2024年全球汽车市场形势发生变化。到了2025年第一季度,更是变得越发错综复杂。

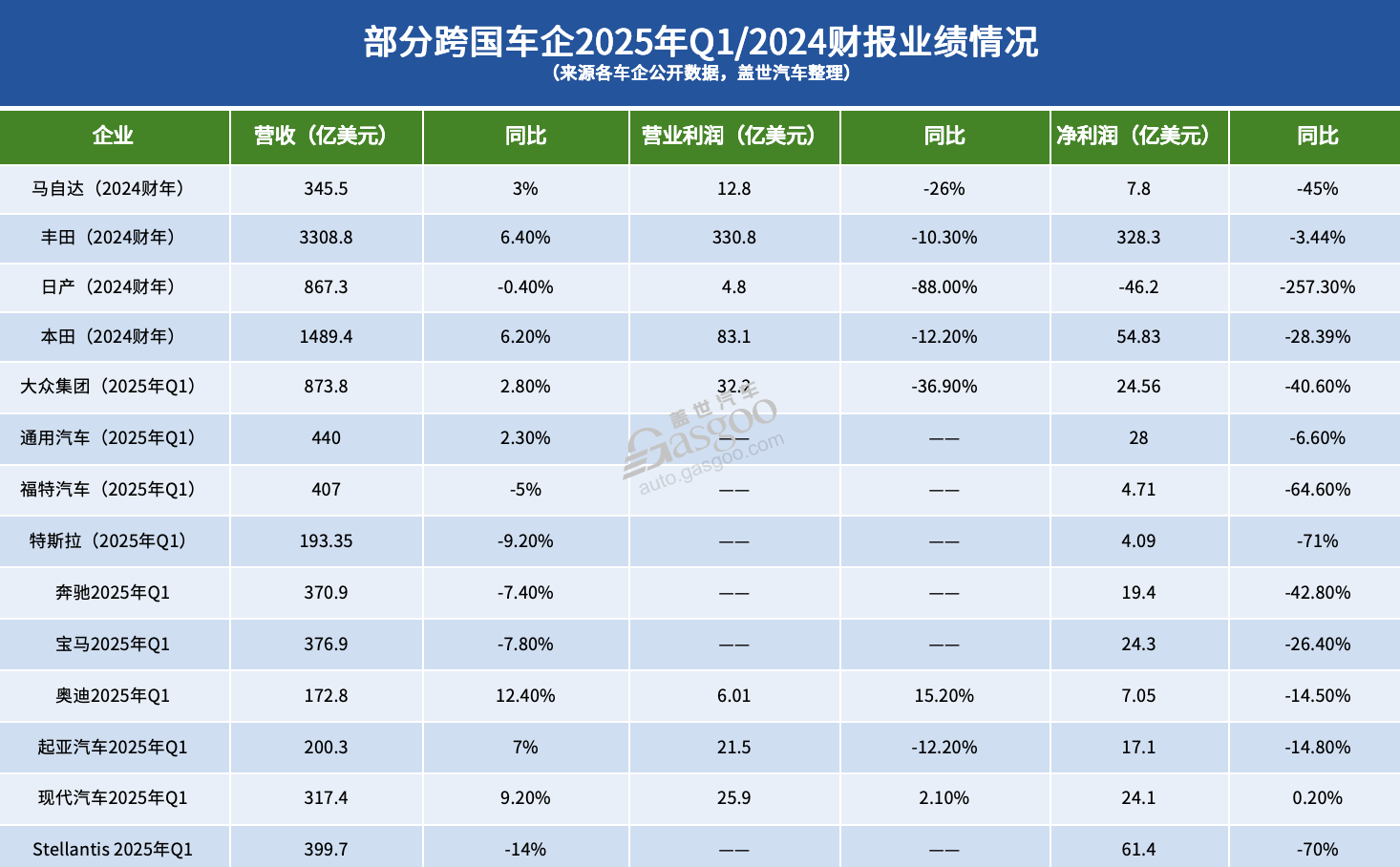

大众集团一季度营收略增至776亿欧元,但营业利润却下滑36.9%至28.7亿欧元,利润率从6%降至3.7%,税后利润更是下滑40.6%至21.9亿欧元。

宝马集团情况类似,同期总收入为337.6亿欧元,同比下降7.8%;净利润为21.7亿欧元,同比降幅26.4%,自由现金流同比减少超过三分之二,仅为4.13亿欧元。

梅赛德斯-奔驰的财务状况同样令人担忧,一季度营收为332.2亿欧元,同比下降7%,净利润下降43%至17.3亿欧元,利润率萎缩至7.3%。值得注意的是,奔驰放弃了全年盈利展望,坦言无法评估关税等不确定因素对下半年业务的影响。

美系车企中,福特汽车一季度营收同比下降5%至407亿美元,净利润仅为4.71亿美元,较2023年同期的13.3亿美元直接腰斩过半。

通用汽车虽实现营收小幅增长2.3%至440亿美元,但净利润下降6.6%至28亿美元。特斯拉业绩表现更为惨淡,一季度净利润同比暴跌71%至4亿美元。

日系车企方面,丰田汽车2024财年(2024年4月1日-2025年3月31日)营收增长6.4%至48万亿日元,但营业利润下降10.3%至4.8万亿日元,没能延续前一年的辉煌表现。

马自达、日产等车企情况更为严峻。马自达已取消来年的盈利预测。日产汽车2024财年更是陷入6709亿日元的净亏损,尤其是自由现金流为负2428亿日元,资金链极为紧张。本田汽车同期净利润也出现了双位数下滑。

韩系车企起亚一季度也存在增收不增利的问题,净利润下降14.8%至2.39万亿韩元。现代汽车净利润增长几近停滞,并在中国市场销量下滑38.1%,反映出区域性市场挑战。

上述数据表明,当前跨国车企普遍呈现两种表现模式:一是收入增长但利润承压,如丰田、马自达和大众等;二是销量、利润双双下降,如宝马、福特和奔驰等。尽管表现各异,但几乎所有车企都将业绩下滑归因于一个共同因素——关税政策带来的成本压力。

大众集团旗下保时捷因关税影响将全年利润率预期从10%以上大幅下调至6.5%,并被爆料暂停向美国市场发货。宝马集团预计关税可能使2025年收益减少10亿欧元。

福特估计关税将带来25亿美元的成本冲击,其中约15亿美元难以通过内部措施抵消。通用汽车的关税敞口更为显著,高达50亿美元,其中从韩国进口成本占了20亿美元。丰田也表示,关税政策仅在2025年4-5月就将导致其利润减少约12亿美元。

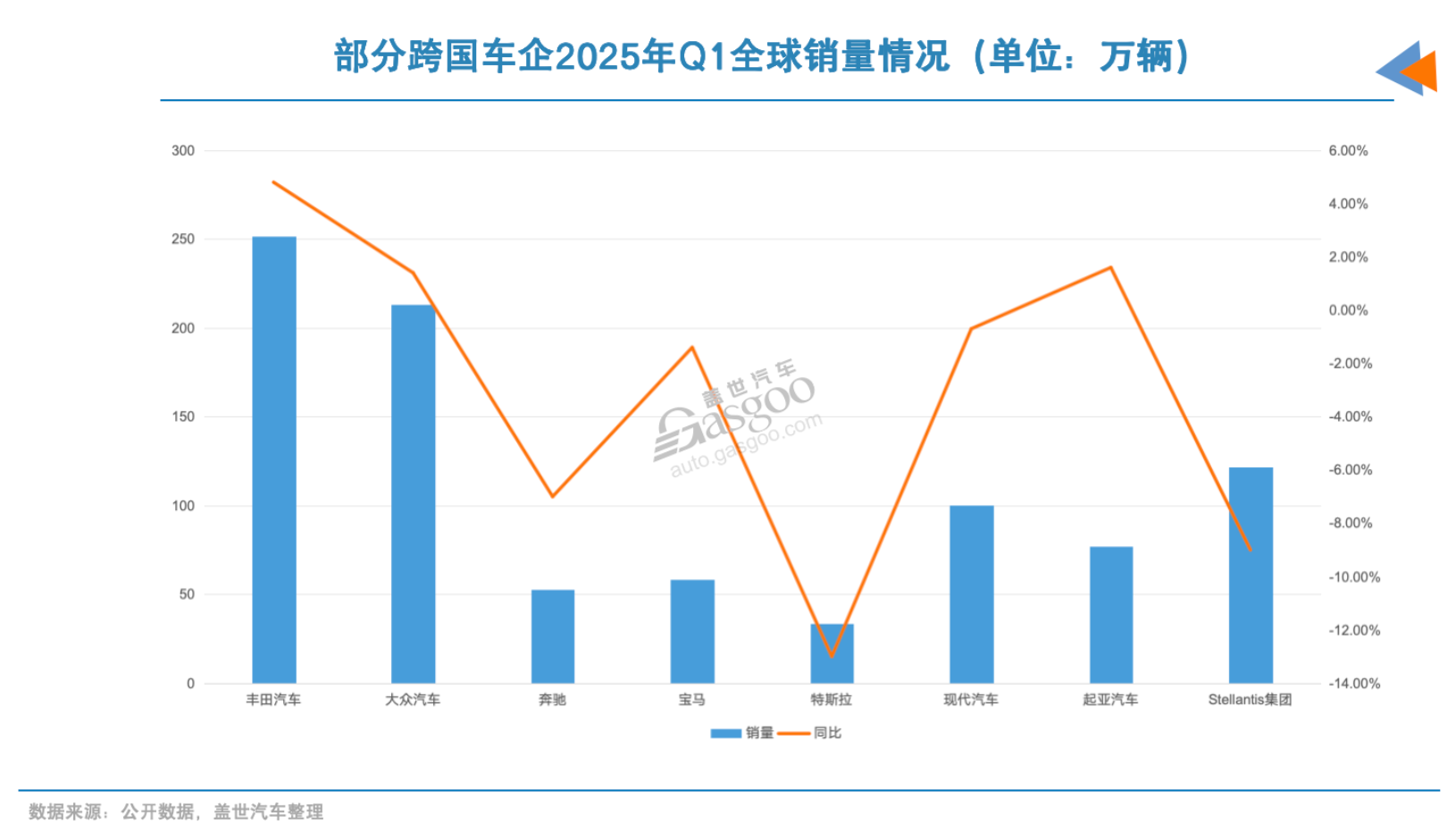

除关税外,区域市场差异也加剧了跨国车企的经营压力。在中国,传统车企面临本土新能源品牌的强劲挑战。受此影响,今年一季度,大众集团在华纯电动车交付量同比下降37%,宝马交付量下降17.2%,奔驰销量下降10%,现代销量下降近四成。

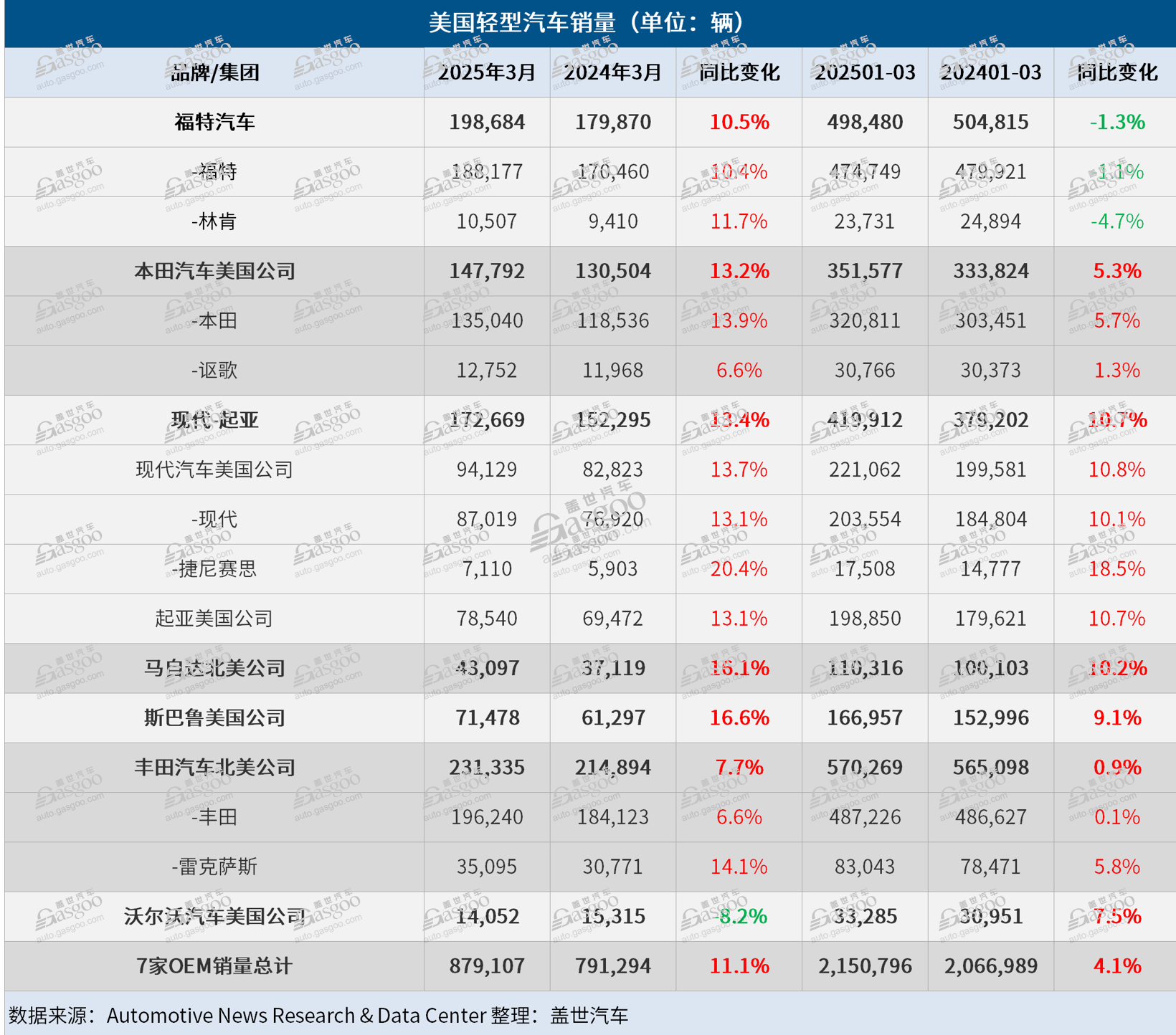

在北美,尽管关税生效前出现短期抢购潮,但这种增长被视为“透支”效应难以持续。有数据显示,目前美国新车平均价格已接近5万美元。在美国市场,福特一季度销量同比下降1.3%。通用汽车因关税影响导致成本激增,已暂停对其2025年财务预测。

在欧洲,尽管需求相对稳定,但大众和宝马等欧洲车企需应对CO2排放法规带来的合规成本,或合计面临超百亿欧元罚款。比如,大众将被影响6亿欧元利润。

市场不确定性也正在影响车企的长期战略决策。部分车企撤回2025年度/2025财年的财务预期;多家车企开始调整产品策略,如阿斯顿·马丁限制出口并观望定价,日产和丰田、通用等则加速部分车型的美国本土化生产。

跨国车企的“脆弱”

全球汽车产业面临前所未有的政策冲击之际,跨国车企的抗风险能力显得尤为薄弱。这一脆弱性的核心根源在于其高度依赖全球化和出口市场,尤其是德国、日本等汽车制造强国对美国市场的过度依赖,使其在面对政策变化时显得格外脆弱。

欧洲汽车制造商协会数据统计,2024年欧洲车企向美国出口了价值384亿欧元的汽车,其中德国三大车企——大众、奔驰和宝马,占据欧盟对美出口的73%。美国对进口汽车加征25%的关税,无疑给德国汽车工业带来了严重冲击。

日本汽车产业同样高度依赖出口,尤其是对美国市场。根据彭博产业研究显示,2024年,美国占丰田汽车全球销量的23%、日产汽车的28%、本田汽车的35%,以及斯巴鲁的70%。去年,日本向美国出口汽车高达131万辆,是该国对美出口额最大的单一类别,大约6万亿日元(约合396亿美元)。

国际贸易中心贸易与市场情报机构测算,美国25%的进口汽车关税可能导致日本在美市场损失高达170亿美元的出口潜力。

韩国车企现代和起亚也面临类似的出口依赖困境。2024年,韩国向美国出口了价值347亿美元的汽车,占当年韩国汽车出口总额近一半。汽车及零部件出口占韩国出口总额的14%,可见重要性。

2025年第一季度,现代全球销量接近百万辆,其中美国市场贡献超20万辆;起亚全球销量增长1.6%至77.3万辆,主要得益于美国市场对混合动力车型的强劲需求。据韩国投资证券的数据显示,现代汽车和起亚约三分之一的全球销量来自美国市场,而其中进口车占比约为三分之二。

两家企业均表示关税明显推高了运营成本,比如现代的销售成本增幅(9.9%)已超过营收增幅(9.2%),利润率因此受到明显挤压。

这种对外部市场的高度依赖使得德国、日本和韩国的汽车制造商在面对美国关税政策变化时缺乏足够的韧性。

与此同时,内需市场不足进一步削弱了跨国车企的抗风险能力。在德国,尽管汽车产业是经济支柱,但国内市场需求相对有限。据行业协会VDA表示,去年德国共生产了410万辆轿车,其中310万辆用于出口。大众和宝马等德国车企难以依靠国内消费来缓冲外部冲击。

日本国内市场需求同样有限,日本汽车制造商协会报告显示,2024年日本国内销量约为440余万辆,而对美销售量高达590万辆(其中一半来自出口)。日本政府提出降低消费税以刺激国内需求的建议,恰恰凸显了日本市场吸纳生产能力的不足。

韩国国内市场虽表现稳定,但2025年第一季度现代和起亚的国内销量合计仅为30万辆,占总比不到两成,难以支撑企业整体规模。

全球汽车供应链的深度整合进一步放大了关税政策的影响。如北美市场的生产网络高度依赖美国、加拿大和墨西哥的协同运作,并且也是全球主要进出口基地之一。同时,跨国车企销往美国的汽车有很大部分采取出口模式。

例如,福特在美国销售的汽车中虽然有八成为本土生产,但仍依赖墨西哥和中国的零部件及整车产能;通用在韩国的生产基地也主要返销美国市场;本田汽车销往美国市场的四成销量是从日本出口;丰田在日本生产的约有50万辆汽车主要出口至美国;德国主要车企如大众、奥迪和奔驰的墨西哥基地也有近50%产量出口至美国。

而新关税政策打破了这一长期以来的平衡。可见,即使拥有本地化生产能力的车企,也难以完全规避全球贸易壁垒的影响。

而电动化转型本应为车企提供新的增长点,但目前尚未显著增强其韧性。大众集团2025年第一季度纯电动车交付量虽增长59%(21.7万辆),但在中国市场下降37%(2.6万辆),削弱了整体表现。

宝马同期电动车销量增长28.5%至15.7万辆,但高昂的研发成本和关税压力压缩了利润率。奔驰一季度电动车销量不到5万辆。现代和起亚的电动化车型一季度销量分别增长10.5%和10.7%,但合计不到40万辆的规模,难以填补高企的生产成本和关税费用。

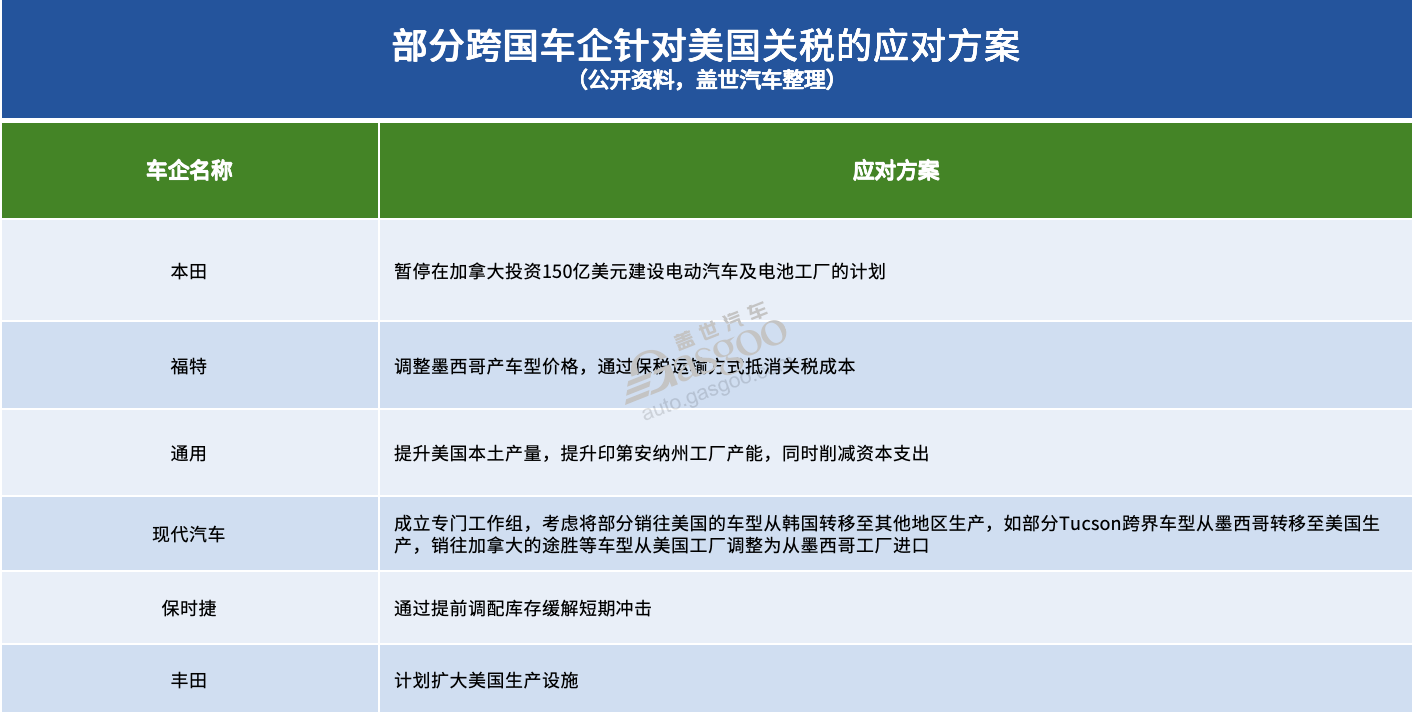

电动化需要巨额资本投入,而全球需求的区域性差异使得车企难以通过新业务快速抵消关税带来的负面影响。所以,基于全球电动汽车需求下降、关税影响等,本田暂停了在加拿大投资150亿美元建设电动汽车及电池工厂的计划。

另一重要因素是,中国本土车企凭借强大的国内市场支撑和成本优势,正在进一步挤占跨国车企的市场份额。比如在东南亚市场,受到中国品牌强势进攻,日系在该市场的份额已跌破八成。

彭博社分析指出,日本汽车行业可能需要通过整合来实现规模经济并分担投资压力,这一策略或许也适用于其他地区的车企。

也不是无解

可以看出,跨国车企暴露了其在单一市场依赖和供应链脆弱性方面的不足。为增强抗风险能力,跨国车企需通过调整全球市场战略、确定利基市场、寻求新的稳定市场以及加强本地化生产等方式,优化资源配置并分散风险。

多元化市场布局已成为降低风险的首要选择。盖世汽车研究院分析师指出,跨国车企在市场选择上不应过度依赖某些单一区域,“需要全球布局,不把鸡蛋放在一个篮子里。”

这一点对于重押美国市场的企业尤为重要。美国对汽车进出口征收的高额关税,使得德国、日本和韩国等汽车制造强国遭受严重冲击。

开发利基市场和寻找新的稳定增长点是分散风险的有效路径。利基市场的开发能为车企提供稳定的细分市场收入,特别是在传统市场竞争加剧的背景下。同时,部分跨国车企还可在印度、东南亚和拉美等新兴市场布局,以平衡主要市场的波动风险。

实际上,新兴市场已为部分跨国车企提供了新的增长机会。2025年第一季度,现代汽车在印度的批发销量增长10.6%,主要得益于SUV车型的强劲表现。起亚借助于Syros SUV的成功推出,在印度市场的销量也有所增长。

东南亚和非洲等地区同样展现出巨大潜力。国际汽车制造商组织数据显示,2024年东南亚汽车销量约350万辆。跨国车企可通过与当地企业合作或建立合资工厂,开发适合这些新兴市场的经济型车型,把握区域增长红利。尤其是日系车企,需保住在东南亚、南亚的主导地位。

上述分析师还认为,跨国车企还应对重点大市场加强本地化生产投资,规避进口模式带来的当地政府关税反噬。

以大众汽车为例,面对中国市场竞争力下滑的局面,该公司计划再投资25亿欧元扩建合肥生产和创新中心,同时计划在未来几年推出超过20款新能源车型,充分利用中国本土的研发与供应链资源,提高在中国市场的竞争力。

对于部分跨国车企来说,美国市场同样极为重要,所以也采取了多种措施。比如,福特汽车正通过保税运输方式抵消约10亿美元的关税成本。保时捷则通过提前调配库存缓解短期冲击。

现代汽车更是成立专门工作组,也正考虑将部分销往美国的车型从韩国转移至其他地区生产。其透露,部分Tucson跨界车型的生产已从墨西哥转移至美国。

图片来源:保时捷

与此同时,产品多样化策略也日益受到重视。尤其是从市场趋势来看,混合动力、插电式混合动力和纯电动车等细分领域正展现出强劲需求。电动化投资仍将是车企长期战略方向。宝马集团新能源车销量增幅接近三成,显示出良好的市场接受度;大众、现代和起亚等也在加速电动车型开发和推广。

优化全球供应链布局是增强抗风险能力的另一核心策略。一方面加深本土化供应链条构建。比如在美国市场,通用汽车提升印第安纳州工厂产能,同时削减9亿美元资本支出;丰田扩大在美国生产量。在中国市场,大众、宝马等跨国车企与本土企业合作

另一方面,则需尽量避开从关税反复地区出口车型。现代汽车销往加拿大的途胜等车型已逐渐从美国工厂调整为从墨西哥工厂进口。

尽管短期内这些调整需要时间和资源投入,可能无法立即缓解关税政策带来的利润压力,但从长期来看,多元化的市场布局、强化的本地化生产以及优化的供应链结构将帮助跨国车企更好地应对全球市场的不确定性,增强整体韧性。

小结:

中国车企正在加速全球化布局,由于尚未正式进入美国市场,美国关税的波动目前对中国整车出海影响有限。然而,随着中国车企加快出海节奏、海外销量占比逐步提升,全球化程度不断深化,未来难以避免跨国车企正在面临的类似挑战。

事实上,中国车企近年来已经遭遇了巴西、俄罗斯等国家地区关税政策调整,欧洲电动汽车反补贴调查等挑战。当前跨国车企面对美国关税波动和全球电动汽车需求下滑等问题所采取的应对策略,都值得中国车企借鉴,以便使自身全球化发展道路更为顺畅。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202505/21I70425472C108.shtml

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921