在诸多已经提前预演的一场场发布会中,上海车展逐步迎来了最繁忙的时刻。

今年的上海车展,可以说具有里程碑的意义,姑且不说在车展主办权的官司中,上海赢了北京,至少“拥抱创新,共赢未来”的主题看上去正在为价格战、智能战、新能源转型战各种战斗混乱的场景中,理清了一个核心的思路,那就是创新是推动行业发展的根本,合作共赢才是汽车行业未来发展的主旋律,而不是拼刺刀式的你死我活。

作为行业观察者,公社一直洞察车市百态,探寻现象背后的根本。在探讨本届车展应该以怎样的主题去概括时,编辑部想到了一个词:祛魅。

字面上,“祛”就是“去除”的意思,“魅”可以理解为“神秘的吸引力”,祛魅就是去除神秘性的过程,指的是对某些事物褪去光环,去行动,去靠近,去成为,发觉真相的过程。因为只有祛魅,才能看到事物的本质,只有祛魅,才是变强的开始。

而在3000万辆级的市场容量中,在全球最多汽车品牌的汇聚中,在消费需求最多元的市场中,在电气化和智能化转型最迅速的推进中,代表中国汽车时代最前沿的上海车展展会,正以一场祛魅行动,描绘出2025年之后,下一个汽车时代的格局与趋势。

豪华正在祛魅,迈入平权时代。当红旗金葵花和尊界S800让自主品牌首次以百万级的价格进入到奔驰迈巴赫的市场,当极氪009光辉拿下四座超豪华产品一半份额,当问界M9、理想L9无情地抢走宝马X5和奔驰GLS的市场,且销量比他们还高的时候,关于豪华的定义正在被时代重塑。

什么才是豪华?安全、品质、功能、智能化、品牌、时间、还是价格?对于传统豪华品牌来说,他们会用安全、品质、时间和用户的积淀乃至品牌理念,去诠释自己的品牌内涵,并为后来者画一道限定线,核心一点就是豪华并非宣传出来的。

但对于期待打破这种豪华市场格局的勇士们而言,产品和体验为王,永远都是他们冲破标签和束缚的法宝。增程即便是落后的技术,即便纯电产品在大多数人看来会有焦虑,但这些产品的消费者哪里关心?冰箱彩电大沙发,叠加新能源智能车的全新体验,把曾经汽车上没有的哪怕是低频的配置堆上去,价格拉高,自然会有一批豪华车用户买单,他们称之为豪华的平权时代。

所以豪华的本质是什么?豪华车市场正迎来怎样的祛魅时刻?当奔驰宝马嗅探到市场和消费趋势,也开始在智能化和体验上发力之后,对豪华车新品牌而言,他们的护城河又在哪里呢?这不仅是BBA们要考虑的问题,更是新晋豪华门槛的选手们更需要往后看三五十年的问题。

已经拿下十多万小订的问界M8,缺席本届车展的小米YU7,以及将要突破中国新能源价值标杆的极氪9X光辉,每一款车型将会是上述问题的标准答案。

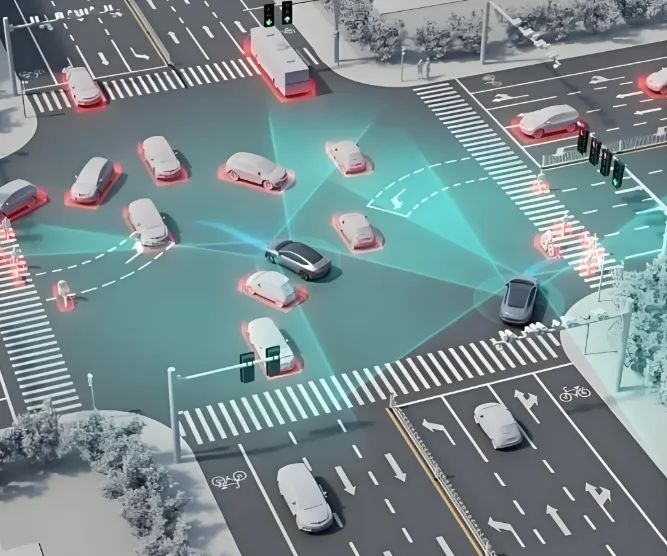

智驾正在祛魅,被带上了紧箍咒。原本很多车企计划在上海车展上,大造自己关于智驾的声势,可惜因为某米事件的热度和舆论,让主管部门不得不下场,给智驾的发展带上紧箍咒。“不要出现自动、自主、智驾、高阶智驾,建议用组合辅助驾驶”“禁用代客泊车,一键召唤,远程遥控”“不能随便OTA,紧急OTA走召回、停产”……

这个话题被舆论广泛关注后,最近几天,上海车展的车企展商对智驾宣传的热度已普遍退烧,有的车企在发布会上已经开始弱化智驾的表达,有的车企在和媒体沟通时,已经开始用上了“组合辅助驾驶”的新词。

的确过往的智驾,有很多舆论宣传的成分,其包装的各类新名词,将0.01%的风险抹掉,让消费者信任其100%的能力。但是汽车作为移动的交通工具,不同于手机等电子产品,一旦出现0.01%的差错,可能会让人们的生命财产安全受到威胁。

而且关于智驾的表现,在认知端上是因人而异的,换句话说不同消费者对智驾的评价不一,有的人认为能力很强,有的人认为机器开得并不好,是不是第一梯队,更多时候都是自说自话。我们固然认可因为技术的发展和进步,L2级驾驶辅助已经可以实现很高的水平,但在国家政策开放之前,很多规则的模糊和权责的不明,将会成为智驾的制约,这并不是一个技术问题,而更多的是关于法治和伦理的升级。

当全行业都在说智驾,当所有新势力、自主品牌和主流合资车企都在全面进军智驾赛道时,智驾到底是品牌的全部还是仅有的一个高级功能?而这个答案将由消费者来回答,当然也包括被舆论裹挟的不明所以的网友们。

价格战正在祛魅,定价体系迎来重塑。几乎可以肯定的是,汽车行业蓬勃发展以来,价格战的风波从来都没有停止过。价格战的本质其实就是过剩竞争带来的结果,中国市场在售的新车超过600款,其中每个月仅有六七十款月销破万,和总共不到120款月销破5000的车型,差不多80%的车都只是陪跑的配角罢了。

配角要崛起,要销量必然会动价格的心思,因为这是最直接的方式。隔壁都开始价格战了,牵一发而动全身,我到底要不要跟?事实证明,大家都在一条船上,销量此消彼长,要份额必然要忍痛割肉,因为未来的车市,想要站上一个巅峰,规模化必不可少。

所以从比亚迪到吉利,从奇瑞到长安,即便目前已经是国内头部车企四巨头了,他们在价格定义上,可以说相互间一个比一个低,一个比一个狠,目标不仅是要在相互之间争夺消费者,更是想要尽快拿下市场一半的份额,无情地将一些中腰部的车企和品牌驱赶出局。

在这种局面之下,所有车企可以说都不会藏着掖着了,特别是合资车企纷纷给出最诚意的一口价,从本田电动车S7/P7,一次性降6万元,到10万元的别克君威,几乎所有主流合资品牌都在尝试通过统一终端售价、减少销售内耗,试图在燃油车和新能源市场中站稳脚跟。

这种全新的定价逻辑,本质是合资车企对市场规则的重新定义,其核心在于取消传统经销商的价格谈判空间,既保障了经销商的利润,又让消费者免于议价焦虑,更多侧重在产品和服务体验上,实现了“利己”与“利他”的双赢。

技术正在祛魅,中外合作更多元。到底是中国技术强还是海外技术实力更优,这个问题也是近年来被广泛提及的。换句话说,车厂在选择技术和供应体系时,应该以速度、效率优先的国产技术和供应链为主,还是以坚守品质、安全、稳定的海外供应商为主,这确实是一个不小的难题,鱼和熊掌不可兼得。

如果说单纯地要销量和市占率,绝大多数车企会坚决投入本土供应链怀抱,但每家车企所坚守的理念不同,才铸就了一个更加多元化的市场格局。包括今年的上海车展,可见的零部件领域的企业非常活跃,竞相在车展期间召开发布会,表达心声,其中国内和国际的不相上下。

在更多人的印象中,自主品牌的崛起,中国技术在其中占据了主要实力,这种民族自信和自豪感油然而生。但也需要明辨的是,中国技术的基底,也是曾经一批合资车企逐步培养和带来的,从技术到人才,不一而足;中国技术还远没到独立撑起中国汽车行业发展大旗的时刻。

而汽车作为一个拥有上万个零部件的工业产品,少了哪一个都是不可以的,这也意味着它是多元技术合作的成果,这背后还涉及产量、布局和市场行业的竞争。每一家在这个行业中有实力有地位的零部件公司,无论是国内的还是海外的,都是不可或缺的一环。

正如大众携手小鹏,一汽合作零跑,更多合资车企拥抱中国的智舱和智驾,中外技术合作对碰的过程,且诞生的一些新机会,创造的一些新可能,才是这个行业更值得被关注的亮点。

产品正在祛魅,自主也能造大车了。曾经中国的产品定义由德系定义,从A级到C级,长度、轴距基本上都有一个标准和范式。不过当中国汽车开始有了一些正向开发能力之后,越级竞争成为很多自主车企反攻的杀手锏,以大打小,和你一样大、配置比你高的产品卖得比你便宜;花同样的钱,可以买到比你高两个等级的产品和体验。

上一轮自主车企在与合资的竞争中,采用这种策略屡试不爽,更是奠定了当前自主车企近70%的市场占有率。然而在这70%的份额中,自主品牌间的相互厮杀,可以说比自主与合资的厮杀更激烈,毕竟都是聪明的中国人,大家的手段都不尽相同,正如越来越大,越来越多的大型SUV一样。

在本届上海车展上,大型SUV可以说成为核心的主角,首发亮相的极氪9X、乐道L90、传祺向往S9,包括已经亮相过的问界M8、领克900、深蓝S09、昊铂HL、奇瑞风云T11等,差不多有近10款产品在同一细分市场PK和竞争。

为什么自主可以造大车的?一方面是新能源的技术进步,供应链体系的完善,弥补了曾经自主在动力总成、油耗、底盘上的弱点,另一方面是自主竞争到此时此刻,中低端市场早已密不透风,亟须在消费升级的大背景下向上发展。当然也与理想问界们率先布局,并取得了突出的成绩有关,别人都能成功,为什么我不能?

于是大型SUV的同质化更加严重,5米车长3米轴距、大六座、冰箱、吸顶屏、大连屏、旋转座椅等,科技配置和体验已经平权,要在纷繁复杂的车市中脱颖而出,最终还得看品牌实力和营销能力,对消费者来说,毕竟都三四十万的车了,差也不会差到哪里去。

市场正在祛魅,活下来才是根本。聊完豪华、智驾、价格、技术和产品,其实竞争终归是回到市场层面,一切的能力都需要放在如炼炉般的市场中去观察和洞悉。正如本届上海车展有诸多车企不来参加一样,代表了一种趋势。

现代、起亚、捷尼赛思,这是自2002年进入中国后首次缺席A类大型车展,核心原因与其产品规划节奏、战略调整和市场份额下滑有关。而作为主场的上汽通用雪佛兰,也罕见缺席本土车展,通用可能将资源集中于别克和凯迪拉克。至于像哪吒汽车、极星、合创、远航等一些车展上并不陌生的面孔,此次的缺席,也代表着这些品牌进入到下一个转折点,或沉寂、没落甚至倒闭。

汽车市场没有捷径,销量、利润、体系、企业健康发展的程度,这些关键的生存指标,将是每家车企发展过程中不可忽视的环节,哪一个点出现问题,对这家企业来说都是致命的打击。而进入到更加残酷的2025年,活下来才是发展的根本。

对于头部车企,可能烦恼不在此,但对于更多的合资车企,他们如何在智能化、新能源市场给出自己的中国解决方案,本届上海车展一众的合资车企势必会交出自己的解题思路和答案。

而对于那些每个月销量差不多万辆甚至3万辆以下的车企和品牌,在一个动荡且集中度朝着头部愈加靠拢的市场中,如何坚守住自己的基盘,迎来健康的发展契机或许更加重要。

正如蔚来/乐道遭遇的信任危机,正如哪吒汽车们的一蹶不振,企业和品牌一旦下去,就很难再上来了。

对于一个祛魅之后上海车展,你期待看到怎样的状态、得到怎样的答案呢?

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202504/21I70423305C109.shtml

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921