在刚刚过去的六一儿童节期间和已经到来的暑假,儿童乘车安全问题再次成为社会大众尤其是家长们关注的焦点。除却国内法规与执行力度仍不完善的因素,家长本身对于儿童乘车安全没有引起足够的重视,导致在购车过程中往往忽视针对保障儿童乘车安全的功能配置。另外,由于用户对于一些安全配置功能不甚了解,这些功能即便已经安装在车内,也没得到充分利用。

今年3月上海发布地方条例规定,未满4周岁的未成年人在乘坐私家车时,需配备并正确使用儿童安全座椅。通过这些地方条例,业界看到了儿童乘车安全日益受到大家的重视,以及完善全国性立法的希望。盖世汽车网本期业内调查(调查时间6月9日-6月16日,参与人数2126位)就围绕此主题展开,旨在呼吁更多人关注儿童的行车安全。调查共6个问题,我们将根据调查结果及专家采访逐一阐述。

调查1首先聚焦目前中国市场上车内儿童安全配置的普及情况,结果并不乐观,高达94%的参与者表达了对国内儿童乘车安全的担忧,其中,17%的参与者认为“一般”,而多达77%的参与者则直截了当地表示相关安全配置的普及情况“不好”。

目前,交通事故已经成为当前中国儿童的第一大意外死因,相关数据表明,我国儿童在交通事故中的死亡人数每年超过1.85万人,接近国内交通事故总体死亡人数的三分之一,是美国的2.5倍,而相关安全配置的普及程度过低则是造成这一结果的主要原因。

数据显示出尴尬现状,2012年全球六成的儿童安全座椅产品产自中国,但中国消费者使用儿童座椅的比率仅为0.4%。据中国汽车技术研究中心针对儿童安全乘车的一项调查显示,儿童出行时由家长怀抱乘车的比例超过6成,儿童独自坐在后座占3成,仅有一成会使用儿童安全座椅。这项调查主要集中在一、二线城市,全国平均水平预计比这一结果更令人堪忧。

另外,儿童乘车被汽车车窗或天窗夹伤、错误使用安全带造成儿童伤亡等悲剧事件也时有发生。综合看来,目前国内市场上,儿童乘车环境的现状是:家长安全意识淡薄、相关法律法规缺位、普及宣传空白。盖世汽车在采访中发现,针对一些已经颁布实施的政令法规,大多数家长竟然是一无所知。

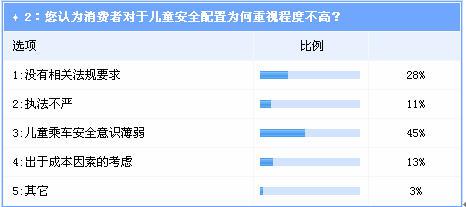

在目前的国内汽车市场上,儿童乘车安全的相关配置普及率极低,造成这一局面的原因何在?调查2中,有45%的参与者认为这主要是由于家长对于儿童乘车安全意识薄弱造成的。而28%的参与者则更看重政令的约束力,认为缺少相关法规的强制要求是主因。另外,成本因素和政府部门执法力度不够分别有13%与11%的支持率。

其实安全意识淡薄和法规缺位二者存在着一定的关联。正是因为家长自身对儿童乘车安全意识淡薄,而公众舆论通常只在因为某个特殊事件引起高度关注的时段内达到高潮,这对于政府机构引起足够重视,制定相关法规条例的影响是非常有限的。

例如:在国内很多地方,车辆行驶过程中儿童将身体探出车外的现象屡见不鲜,多数家长对此不以为然,认为只要自己小心驾驶就不会出现安全问题,因此,当面对一些顽皮的孩子坚持要伸出窗外玩耍的要求时,一些家长最后都会顺从孩子的意愿,而由此造成的结果很可能就是儿童夹伤、甚至酿成致残、致死惨剧。从 2012 年初开始,中国政府就颁布实施了《GB 11552-2009 乘用车内部凸出物》法例,要求新增车辆的自动玻璃升降器具有防夹功能,且防夹力必须小于100牛顿。

然而该规范只是对标准出台后新增车辆的自动车窗/天窗的防夹功能的效果作了强制要求。如果车辆本身没有配备自动车窗,除非终端用户要求另外加装防夹功能,厂商可以不必安装该功能。现在一般的汽车会在驾驶位安装自动车窗并标配防夹功能,但在其他没有配备自动车窗的座位则不一定安装防夹功能。而孩子往往会坐在后排座位上,这对孩子的安全存在极大的隐患。事实上,这样的情况在市场上非常普遍。

从GB 11552-2009规范本身来说,其内容与欧美相关条例并无太大差异,覆盖到了所有安装自动车窗/天窗的新增车辆,所以不存在政策空白或不够完善的问题。然而,对于政策法规中没有涉及到的方面,如非一键上升式车窗,就需要家长提前预见可能发生的儿童乘车安全问题,禁止该车窗的功能,或时刻关注孩子的动作并及时提醒和警示,为孩子多设一重保护屏障。

同时,不可否认的是我国目前虽然已经正式出台诸多儿童乘车条例法规,为推行儿童乘车安全打下了一个良好的基础。但由于它们目前仍多以标准为主,仅对市场进行了简单约束而非强制推行,且宣传力度明显不足,最终导致这些法规实施的成效并不显著。

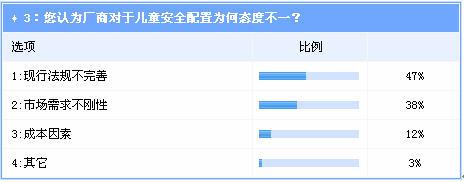

针对是否装载儿童安全配置,国内市场上汽车厂商的态度也不完全一致,调查3旨在探究其原因,结果表明,法规缺位和消费者意识淡薄导致的市场需求低仍是主因,分别占比47%和38%,而成本因素则占比12%。

法律法规的不完善不仅影响消费者的使用意愿,在很大程度上也决定着厂商的行为。在缺乏政策的强制力约束下,厂商是否将儿童安全配置装配在汽车上基本就仅受市场需求的制约。而消费者安全意识的淡薄导致的结果是多数人在购车时根本不会考虑儿童安全配置的因素,而一些顾及此念的消费者也多数不愿意为其支付额外的成本。

既没有完善的法规制衡,又无刚性的市场需求,很难要求厂商对是否安装儿童安全配置形成统一的态度。

另外,对厂商而言,成本因素也是一个重要的制约。在我们的采访中有业内专家表示,当前惨烈的市场竞争中,价格战成为企业参与竞争的常规手段,汽车售价呈现下降趋势,而有效的控制成本则是提高盈利能力的关键,但对于多数厂商而言,缺乏强制要求的儿童安全配置显然属于被控制的成本范畴。特别是在国内以A级车为主的乘用车市场上,售价10万元左右的汽车产品对于价格相对较高的儿童安全方面的增配更是敏感。

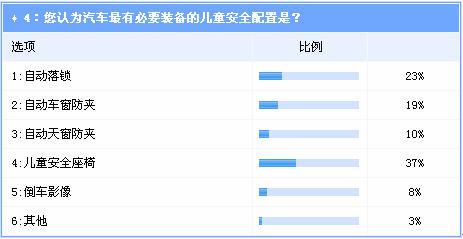

调查4关注不同儿童安全配置的必要性,结果表明,装备儿童安全座椅的呼声最高,占比37%。

要求装配儿童安全座椅的呼声高与现实中儿童安全座椅的受关注度保持高度一致,世界卫生组织发布的《2013道路安全全球现状报告》显示,发生碰撞时,如果车内儿童使用了儿童安全座椅,他们遭受致命伤害的可能性会大大降低。

合计约3成的参与者选择了了窗户防夹功能:19%的参与者选择了自动车窗防夹,10%的参与者选择了自动天窗防夹。此两点直接针对儿童的好动天性。车窗自动升降、天窗自动开合等舒适配置已经是现代汽车的一个基本配置,而儿童在乘车时经常会把身体探出窗外,由此就存在一大隐患,儿童容易被正在闭合的车窗或天窗夹伤。

据了解,没有配备防夹功能的自动车窗或天窗的关闭力在300N以上甚至超过400N,这样的力度很容易对人身造成伤害,对稚嫩的儿童而言伤害犹大。在电动车窗和天窗已经被普遍应用的当下,国家法规又没有强制装配非自动防夹功能的法规标准出台之前,家长需自觉承担起保护儿童乘车安全的责任,主动要求厂商装配自动车窗/天窗防夹功能。

自动落锁也获得了较多投票,有23%的参与者认为汽车上最应该装备的儿童安全配置是自动落锁。自动落锁是指在行车过程中门上的锁止按钮会自动按下,可以对车内的儿童乘客起到保护作用,防止汽车行驶中幼儿乘客将车门扳手打开。

另外,有8%的参与者选择了倒车影像,防止倒车时伤害到处于视线死角的儿童。

调查5共同讨论儿童乘车安全问题中哪些方面应该加强立法,与调查4的结果保持一致,针对儿童安全座椅的立法需求最迫切,有53%的参与者表示,儿童安全座椅的立法尤待加强;自动车窗防夹、自动天窗防夹则分别占比17%和11%;而支持自动落锁的占比19%。

调查显示,针对自动车窗和自动天窗防夹的强制法规亟待加强,目前,国内针对装载自动升降功能的车窗、天窗的规定仅有《GB 11552-2009 乘用车内部凸出物》一部,其中要求电动车窗、天窗(及隔断系统)在关闭过程中开口从200mm到4mm范围内,在产生的夹紧力大于100N之前,该装置应该回缩车窗、天窗或其他隔断系统,但规范并没有要求配备仅有电动功能的车窗或天窗的车辆一定要配有防夹功能,并不能完善地保护儿童和其他乘车人的安全。

儿童乘车安全配置的现状不容乐观,不过向好的一面是,随着业界的不断呼吁以及消费者安全意识的逐渐苏醒,全社会对儿童乘车安全的关注度不断提升。未来几年,厂商对儿童乘车安全配置的态度会发生怎样的改变,调查6对此提出了设问,结果表明,随着立法的逐步完善以及舆论的引导,儿童安全配置的普及程度势必将得以提升,未来的趋势是,所有厂商都应该重视并提高安装比列,持此观点的参与者占比60%。

随着政府对儿童乘车安全重视程度的提升,相关的政令法规将陆续出台。而一些地方政府已经做出表率,上海市规定,自2014年3月1日起,未满12周岁的孩子不能被安排坐在副驾驶座位,未满4周岁的孩子乘坐私家车应该配备并正确使用儿童安全座椅。此规定的意义不仅在于其首次强制规定厂商必须装载儿童座椅,而更重要的是表明了政府层面对儿童乘车安全的关注度正在不断提高,业界开始对更多的全国性的立法抱以期许。

法律法规之外,消费者安全意识的提升也将刺激汽车厂商更加重视儿童安全配置的安装。市场需求决定产品的未来发展趋势,随着市场的成熟,儿童安全配置或将成为汽车产品新的竞争要素。目前,已经有多家企业在推广汽车产品时将儿童乘车安全当作一个重要的宣传点,综合看来,未来这一趋势将会在市场中进一步增强。

(文章来源:盖世汽车网)

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2014/07/09034610461060303780716.shtml

好文章,需要你的鼓励

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921