在汽车行业全面迈向电动化和智能化的关键期,新技术不再只是新车发布时的“噱”头,而成为产业链竞争力的核心所在。

从智能座舱的沉浸式体验,到自动驾驶系统的多元感知与算法优化;从新型电池形态到先进材料工艺的导入,我们可以清晰地看到一条通往新一代智能电动汽车的技术路径。

2025年7月起,盖世汽车将定期对全球汽车产业中涌现出的技术趋势与代表案例进行观察与梳理,敬请期待与关注。如需更具体的内容与分析解读,欢迎订购盖世汽车研究院《全球前瞻技术情报》。

以下是2025年6月期:

智能网联:车内外体验的全方位重构

如果说,汽车曾是“驾驶者的工具”,那么今天的智能座舱,正逐步成为“用户的第三空间”。在智能网联的赛道上,感知、交互与计算能力同步进阶,为车内外连接能力构建起新基础。

近期,哈曼联合三星与塔塔汽车发布了全球首款搭载Neo QLED技术的车载显示屏。这款14.5英寸悬浮式屏幕,不仅在亮度、色域与能耗控制上大幅提升,更以影院级画质重塑车内视觉体验。

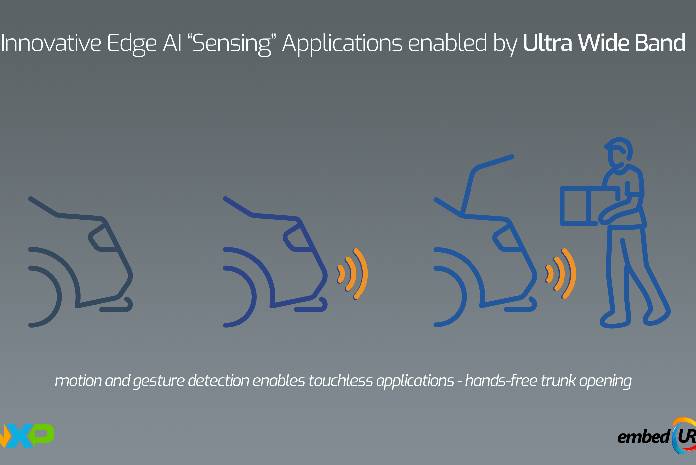

与此同时,感知系统也在向更加“人本”演化。伊迪斯科文大学开发的人脸情绪识别系统,可根据多张表情序列捕捉驾驶员的情绪状态。这项技术如果与座舱灯光、音乐等联动,将使人机交互更富温度。另外,embedUR与恩智浦合作推出的UWB边缘AI方案,则让手势识别、儿童感应与车身控制等实现本地化处理,降低延迟、增强安全性。

图片来源: embedUR

硬件平台方面,ARM推出了全新的Zena汽车芯片开发平台,以多核异构架构支撑AI芯片的快速研发。QNX也带来Hypervisor 8.0嵌入式虚拟化方案,推动多操作系统共存,助力舱驾一体化的落地。而LG Innotek开发的全球首个5G卫星通信车辆模块,更是将通信覆盖延伸至偏远与极端环境,为智能驾驶提供冗余通信保障。

此外,Eclipse基金会发布了汽车行业首个SDV(软件定义汽车)开源核心堆栈S-CORE,得到了奔驰、宝马、博世等厂商支持。它标志着汽车软件架构从封闭走向开放,平台化协作或将成为车企开发智能功能的新范式。

自动驾驶:从“看清”到“理解”的系统进化

如今的自动驾驶拼的不再只是传感器数量的多少,而是在感知、计算、决策和验证等维度的系统性演进。

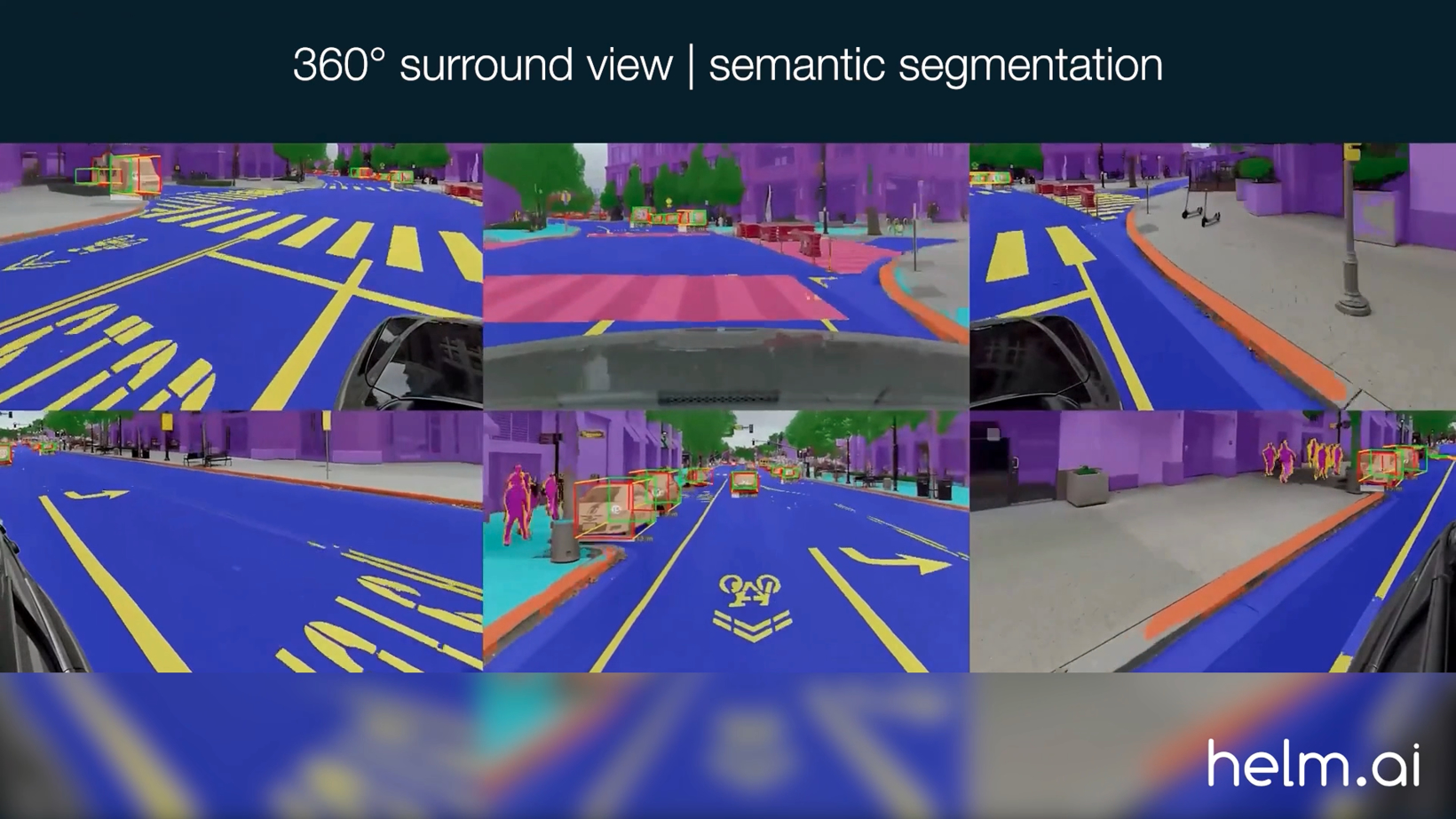

在感知层,Helm.ai带来新一代感知系统,强调自适应算法的泛化能力;索尼发布的SPAD深度传感器IMX479,支持300米远距检测与厘米级测距精度,助力自动驾驶系统在复杂光照下依旧保持稳定识别。Aeva与Loxo合作推出的4D激光雷达解决方案,则通过集成芯片级硅光子技术,实现同时捕捉目标位置与速度,提升城市工况中的动态物体追踪能力。

图片来源:Helm.ai

自动驾驶系统不仅要“看得更远”,还要“想得更清”。北卡州立大学提出的自动驾驶道德决策模型,引入哲学专家参与训练数据设计,为自动驾驶AI提供跨文化伦理判断的逻辑支持。

配套的仿真测试也在同步升级,Encord与DGIST联合开发的新型仿真平台,基于真实路况,构建出适配6G车路协同的边缘计算调度系统,为突发事故预防与系统验证提供新工具。

Encord同时还推出了新型AI数据平台,强化3D点云、图像和LiDAR数据的统一管理能力,帮助自动驾驶系统更高效应对复杂城市场景,特别是在施工区、非保护左转等“长尾场景”中提高安全性和泛化能力。

更重要的是,自动驾驶当前正走出封闭实验场景,迈向真实城市道路。提雅智行联合Whale Dynamic推出的自动驾驶测试车开发套件,将仿真与实车测试打通,让从实验室到量产车的迭代更快速、更高效。

新能源:电池,不止一种可能

随着新能源汽车的发展,其突破性不再局限于电池材料,而是朝着体系多元与系统可靠性验证协同并进的方向展开。

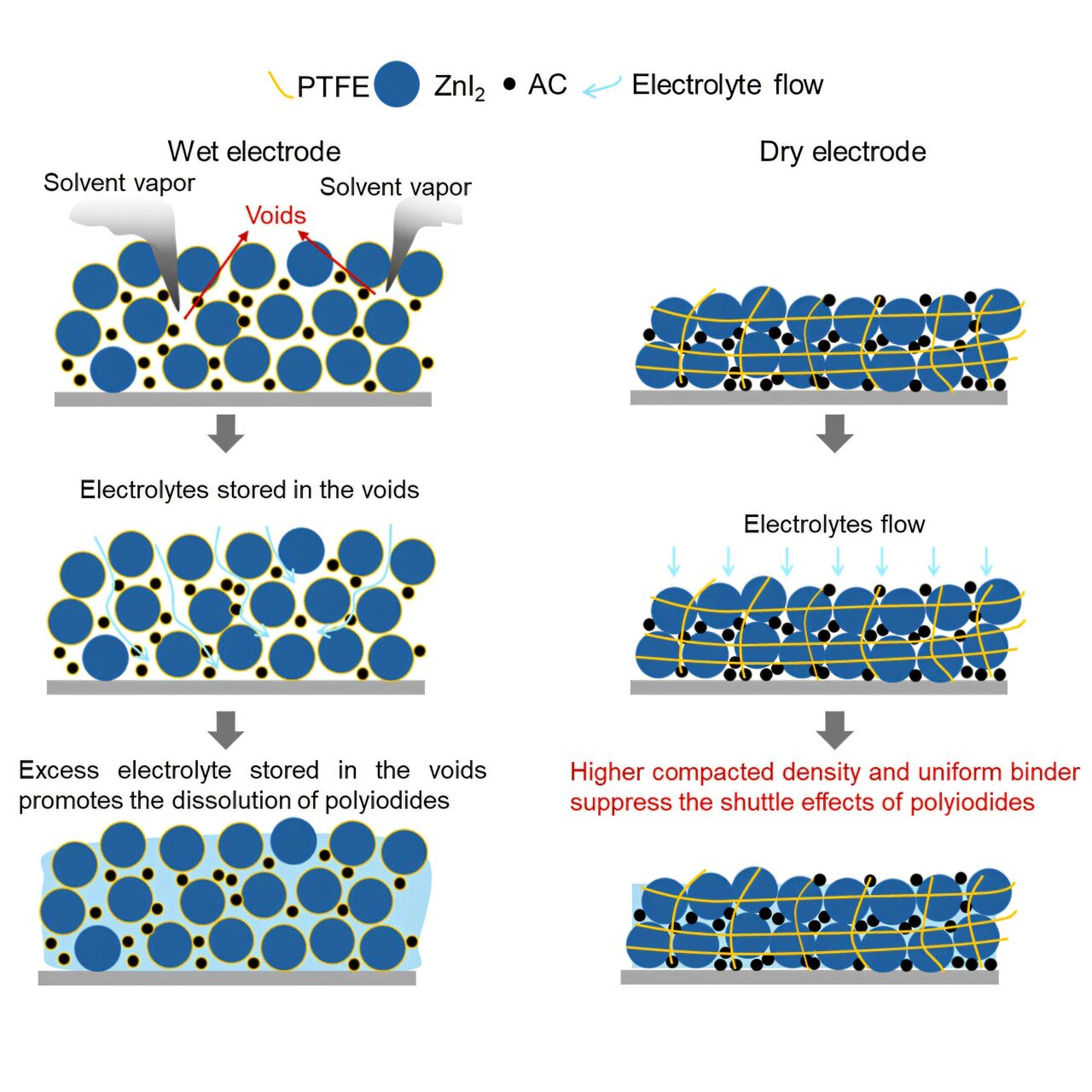

从材料端看,锂空气、锌碘水系电池等新体系技术频繁亮相,突破了传统锂电池在能量密度与安全性上的限制。如阿德莱德大学研发的锌碘电池,兼顾高容量与环境友好;还有研究人员开发了锂空气电池,则在轻量化和高放电性能上具有潜力。

图片来源: 阿德莱德大学

与此同时,电池系统的可靠性验证也成为研发重点。英飞凌推出的实时HIL仿真平台,打通电池、电控、电驱全链路的验证闭环;

此外,电池制造技术和工艺也在发生变化。例如EnPower与密歇根大学合作开发干法电极制造工艺,减少有害溶剂依赖,降低生产能耗,并有望提升产能稳定性。这类绿色制造路线日益受到关注,也回应了车企对电池生产可持续性的迫切需求。

可以说,从电池技术创新,到系统级热控与验证工具的导入,再到制造工艺升级,新能源的突破已从材料层面,拓展到平台级的整体能力建设,为下一代电动平台铺设坚实技术底座。

智能制造与新材料:打造“更轻、更安全、更可持续”的汽车

制造工艺和材料科学的进步,往往决定了一项新技术能否从样品走向量产。近期,汽车新材料呈现出轻量化、安全性与可靠性三大方向的集体突破。

在阻燃与结构材料方面,Syensqo推出的新型阻燃材料,具备永久性亮橙色标识特性,在长期热暴露下保持色彩稳定性,提高了热稳定性与环境适应性;村田的铁氧体磁珠、LG化学联合开发的银浆材料等,改善了车载电子系统中的导电性与电磁兼容性。研究人员还开发出新型合金镀膜方案,使车体零部件在保持强度的同时实现更好的耐腐蚀性能。

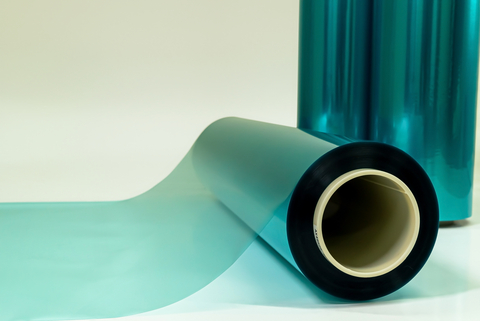

此外,旭化成推出的干膜光刻胶在半导体封装中的应用,助力汽车芯片制造良率提升。

图片来源: 旭化成

在制造方面,东京都立大学研究团队开发出基于空化气泡的镁合金表面处理技术,通过Water Jet Peening与Multifunction Cavitation工艺,在液态磷酸环境中实现快速高效的化学转化镀膜。该技术有望解决电动汽车轻量化进程中镁合金部件的盐雾腐蚀敏感性与机械强度不足核心瓶颈。

在这一趋势中,“制造即创新”的理念正在被强化。无论是提高能效、提升集成度,还是满足车规级可靠性要求,材料科技的进步已不再是单点突破,而是系统级工程优化的关键支点。

这些来自材料端的变化,虽然并不直接出现在消费者可见的“产品力”中,却决定了电动汽车是否真正具备长期规模化发展的可行性。它们不仅是车企降低成本、保障质量的“幕后英雄”,更是产业链可持续能力的体现。

结语:越来越多新技术从“概念”走向量产

纵观汽车在智能网联、自动驾驶、新能源和材料制造领域的最新趋势,我们可以明显感受到一个共性:越来越多的前沿技术,不再只是“概念”,而是逐步跨过量产落地的门槛。这些来自全球的技术灵感与工程落地,将成为推动新一代智能电动汽车发展的关键动力。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202507/1I70428200C101.shtml

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921