“我们今天只是小赢,小赢总比死好,但也不够。”

这是此前小鹏汽车CEO何小鹏在接受《晚点》采访时,对2025年第一周销量登顶新势力第一发表的看法。

自2024年MONA M03、小鹏P7+上市后,小鹏汽车终于迎来了“爆款”车型,销量飞升,实现了“翻身”。据最新数据,小鹏汽车1月共交付新车30350台,同比增长268%,重回新势力销量第一。

图片来源:小鹏汽车

不过,从上述这句话中,可以看出何小鹏在智能电动汽车“淘汰赛”阶段保持的清醒态度。这种“既肯定成绩又保持紧迫感”的表态,是新势力车企在行业转型期典型的生存智慧。

那么,小鹏汽车“小赢”之后,怎样才算够?

小赢了一下

截至目前,理想汽车在2025年共发布四次周销量(其中一次为双周)榜单,而小鹏汽车周销量分别为0.7万、0.74万、0.94万以及1.11万。其中,两次位列榜单第一,两次位列榜单第二。

小鹏汽车目前的销量态势有目共睹。1月交付新车30350台,这是其连续第三个月稳居“3万+”交付高位,也让小鹏汽车位列新势力交付量冠军。

那么,何小鹏为何觉得还不够?

从横向对比来看,比亚迪单月销量已突破30万台,特斯拉Model Y国内月销稳定在5万台以上,与头部新能源车企相比,小鹏汽车追赶的空间确实很大。

根据何小鹏的看法,造车新势力第一名的销量至少是每周15000台,并且以后一年能卖100万台,也才过生死线。

对小鹏汽车来说,凭借周销量夺冠,这是短期内展现的市场爆发力和产品竞争力,而从长远来看,还有很长的路要走。

按照目前的战略,销量要想实现规模化增长,小鹏汽车未来一半销量来自海外,一半销量来自国内。

“2025年将是企业国际化战略全面提速的一年,将进入全球超过60个国家和地区。”何小鹏表示,“未来10年,小鹏汽车将实现海外市场销量占比达到50%”。

据悉,2024年,小鹏汽车已进入全球30个国家与地区,在欧洲地区高端纯电车型(售价4万欧元以上)销量稳居中国品牌第一,也是中国新势力车企走向全球的销量第一。

值得注意的是,在2025年车市内卷状态下,小鹏汽车也依靠促销政策来助推销量增长。

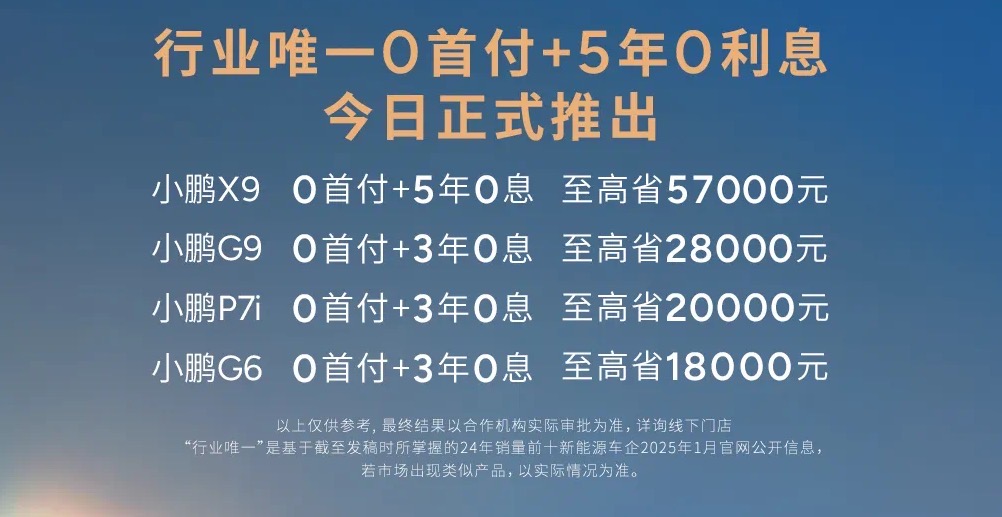

新年开工后,小鹏汽车推出了行业唯一“五年0息0首付”政策。

此次免息购车政策覆盖小鹏X9、小鹏G9、小鹏P7i以及小鹏G6多款车型。其中,小鹏X9是行业首款推出0首付+5年免息政策的车型,贴息金额至高可达57000元;小鹏G6、小鹏G9、小鹏P7i同步推出0首付+3年免息政策,贴息金额最高可达28000元。

图片来源:小鹏汽车

此外,小鹏汽车在2025年将推出大于等于四款车,包括全新车和大改款,到2026年会有更多的新车型。这也将为2025年的销量增长铺路。

抓住下一个赛点

2024年是小鹏汽车“逆风前行”的一年,曾在上半年经历至暗时刻,但也在下半年多次打破历史纪录。

在低谷时期,何小鹏自己总结了公司未来能够变好的八个原因:产品布局、经营提升、AI能力、体系能力、全球化的变化、大众的支持、品牌向上以及势能提升,并以此来鼓舞员工士气。

对于汽车行业的下一个赛点,除了规模地卖车,何小鹏还提到了另一个:L3是一个赛点,它会在2025年下半年开始。

从整个行业来看,目前,全球自动驾驶正在迎来新的拐点,2024年中国高阶智驾的渗透率已经突破了10%。

得益于在硬件、芯片、软件、大模型、产品等领域的前沿布局,小鹏汽车的核心优势正是在于自动驾驶,在于换道赛车。

据悉,小鹏汽车率先提出了“AI定义汽车”的战略概念,并将其作为企业发展的核心战略。未来,人形机器人、飞行汽车等基于AI的新物种将不断涌现。小鹏汽车正全力搭建技术架构,为创造更多可能筑牢根基。

“部分传统车企可以规模卖车、但AI、软件能力不强”,何小鹏认为,“他们要补我们的能力,我们要补他们的能力。从道到术、从战略到执行,看谁能更快。”

如今,用户正在明显将自动驾驶能力作为选购新能源汽车的Top3要素。下一个5年,自动驾驶会类似最近5年的新能源一样,改变中国汽车行业。

何小鹏透露,2025年下半年,小鹏汽车的目标是做到L3级别自动驾驶,并在2026扩展到全球;同时,在2025年规模量产可同时应用于汽车、飞行汽车和机器人的自研高性能芯片——图灵芯片。

当汽车行业从“电动化”的上半场转向“智能化”的下半场,真正的竞争才刚开始。何小鹏的自我警示,预示着小鹏汽车已经在为抓汽车行业下一个赛点做准备。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202502/8I70417936C501.shtml

好文章,需要你的鼓励

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921