2025年的中国汽车市场已经置身于一场“数字狂欢”中:小米YU7上演了“3分钟突破20万台”的大定神话,新款问界M9 “64天锁定6万台”,岚图知音“12分钟突破3000台”……这些令人赞叹的大定数字,无疑营造出市场热度空前高涨的景象。

然而,当喧嚣散去,实际零售量的表现却呈现出复杂的分化——有的车型成功将订单转化为实打实的销量,有的则显露出真实交付量和产能、营销之间的鸿沟。这种“高光大定”与“地面交付”之间的落差,恰恰揭示了当前汽车行业的一大关键命题:如何从营销“造势”走向体系化“造力”。

高光“大定”后的销量如何?

在营销舆论场中,大定数据成为引爆市场的“导火索”,但能否持续燃烧,取决于这其中的“水分”以及供应链、产能的“燃料储备”。在这一赛跑中,不同车型有着各自的特点。

小米YU7的“3分钟20万台”堪称行业里程碑,但其上市后月均零售量为14986辆,与订单量的短时间暴涨有着巨大差距,暴露出小米汽车产能爬坡的挑战。尽管小米北京亦庄工厂通过双班制将月产能提升至3.65万辆,并在9月已突破4万辆,但面对数十万未交付订单,小米YU7交付周期仍长达40周。这一案例表明,互联网式的爆发性流量带来的订单量,最终仍需制造业的扎实体系来承接。

与小米形成鲜明对比的是吉利银河A7。其“上市1天突破1万台”的大定数据虽不及小米耀眼,但12552辆的月均零售量几乎和所宣传的大定数持平,在这背后是吉利成熟的供应链与渠道网络,使得订单转化路径更加顺畅。

此外,全新MG4锁定2.6万大定订单后,首个完整月零售量达11790辆,转化率约45%。岚图知音“12分钟突破3000台”的订单,在9月转化为4074辆的零售量。

问界M9则以“64天6万台”大定开局,交付后月均零售量为11712辆,作为鸿蒙智行的旗舰车型,问界M9在“金九”期间带动品牌实现40619辆的月销量。

同为鸿蒙智行旗下的尊界S800用87天积累1.2万台订单,但月均零售量仅1451辆,究其主要原因,还是在于交付问题。

据相关供应链人士透露,原本对尊界S800全年销量的预估为3000台,而现如今,往日规划显然难以招架其销量增长,江淮对尊界的产能目标是年底力争实现4000台。

目前,尊界S800顶配车型占比70%,有相关消息表示,为保证高端品质,尊界S800出厂验收标准高,除开正常验收外,还需50个小时的人工细致检查,其内饰的面差和缝隙要求甚至比劳斯莱斯幻影还要高。此外,供应链高标准供货的稳定性和可靠性等都会影响到尊界S800的交付速度。

再来看小鹏X9,作为高端MPV细分市场的一匹“黑马”,自2024年1月首次上市以来,小鹏X9连续六个月蝉联高端纯电MPV销量榜首,上半年累计交付达13143台,市场占有率超过50%。2025款小鹏X9上市后7天实现7500台大定,其中包括1500台的海外订单,后续小鹏X9国内月均零售量为1571辆。

目前,小鹏X9主要在广州工厂和印尼海外工厂投产,其中,小鹏印尼工厂已于2025年7月投产,将进一步拉动小鹏X9产能释放。

9月来,中国汽车市场的“大定秀”持续上演,在短短不到二十天的时间里,密集上市的多款新车争相公布大定纪录,市场热度、竞争已然白热化。

据盖世汽车不完全统计,这场竞赛的激烈程度首先体现在破万速度的不断刷新上。理想i6实现了“5分钟突破10000台”的闪电开局,极氪9X、奥迪E5 Sportback和尚界H5也相继在13分钟、30分钟、1小时达成万辆大关。

其次,持续播报大定数也同样成为显著特征。例如2026款新问界M7,前后轮番播报“上市5分钟破万”、“上市1小时破3万”、“上市1天破4万”及“上市7天破6万”。如此轮番播报,一方面展现出问界新M7的销量潜力;另一方面,也足以可见订单数在车企营销中的重要性。

对于品牌而言,大定数据不仅是营销成果,更是品牌信誉与交付能力的“试金石”。

不少车型虽以“高光大定”开局,但其后续零售量目前还未能赶上大定所展现出的市场热度,究其根本,这个中原因并不止于供应链管理、产能爬坡等客观因素。

订单虚高的多层面纱

在汽车圈,尤其是热闹的新能源汽车市场,“小订”和“大定”这两个词已然成为营销热词。

在行业语境中,“小订”通常被视为购车意向的初步表达。消费者通过支付一笔金额较小的、可随时退还的预付款,来表明对某款车型的关注。因其门槛较低且灵活性高,此类数据往往被视作衡量市场初期热度的参考指标,但其不确定性也相对较高,向真实购车行为的转化率存在较大变数。

相较之下,“大定”则意味着购车流程进入了更具约束力的阶段。此时,消费者通常会锁定具体车型配置,与车企签署正式的购车协议,并支付一笔金额更高且原则上不可退还的定金。这一行为标志着用户从购车意向向真实订单迈出了关键一步,车企也据此启动排产与交付准备工作。故而,大定数据被普遍认为更能反映真实的市场需求。

然而,即便在这一阶段,数据依然存在一定的弹性空间。行业内普遍存在的“犹豫期”机制,为“大定”增添了不确定性。多数品牌会为消费者预留一到三天的缓冲时间,在此期间内,若改变主意,仍可撤销订单并退还定金。因此,那些振奋人心的“大定破万”捷报,其统计口径通常包含了犹豫期内的全部订单。这意味着大定捷报在发布之时,就已包含一部分未来可能被撤回的“水分”,最终的真实转化数据,仍需待犹豫期过后,乃至更长的交付周期内才能逐渐沉淀明晰。

那么,为何行业会如此热衷于追逐并宣传这些尚未完全沉淀的订单数字呢?其根源在于白热化的市场竞争环境。一款新车若能在发布之初便展现出“小时破万”或“首日两万”的强劲势头,无疑能迅速吸引市场与消费者的聚焦。这种从众心理效应,能够营造出产品热销氛围,从而影响更多持币待购消费者的决策,一份亮眼的订单成绩单,往往能成为压垮消费者犹豫心理的最后一根稻草,直接推动其下单。

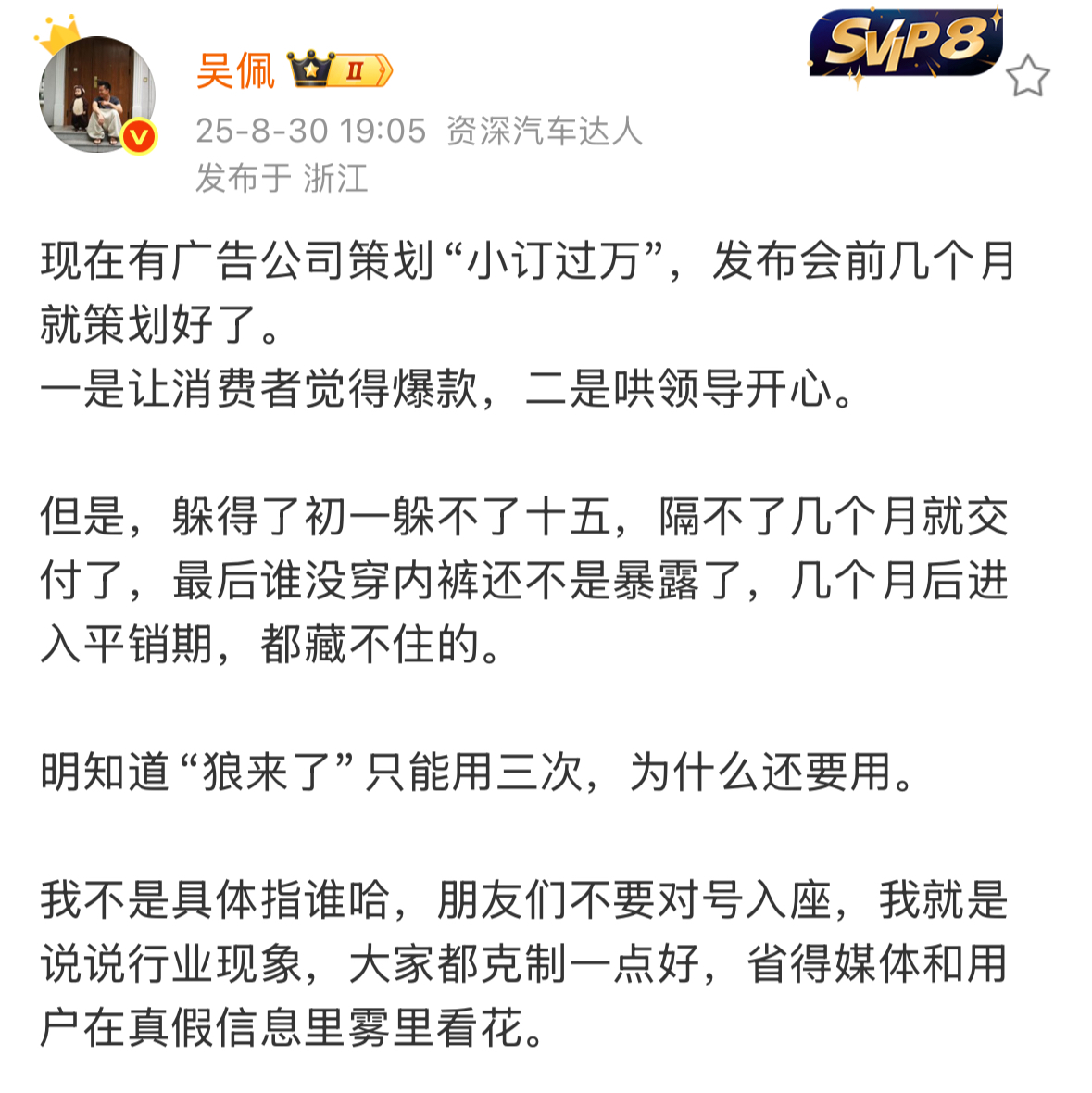

图片来源:@吴佩

在这一背景下,订单数据的营造,甚至衍生出灰色地带。有行业信息透露,策划并包装“小订”数据,在某些情况下几乎成为一套成熟的营销流程。部分营销机构会为车企量身定制所谓的“爆款方案”,其手段可能包括协调内部资源进行集中下单,或在网络舆论场中有组织造势等。这种经过精密策划的营销行为,虽然能够在短期内制造出声量和市场期待,但也导致公开的“小订”数据与真实市场需求产生偏离。

除开“大定”、“小订”、“犹豫期”等文字游戏和刻意“灰色”营销等主观上存在的影响之外,产能、内部规划、市场环境等客观因素也是影响订单数据与实际交付量存在差距的关键因素。

产能爬坡是新车上市后必须面对的第一道现实关卡。从订单到实车,涉及复杂的供应链体系、生产工艺调试和质量控制流程,任何一环出现延迟都会直接影响交付节奏。

依旧以小米YU7为例,其面临的产能瓶颈导致交付周期延长至数月,使得初期爆炸的订单无法快速转化为实际销量,目前,小米YU7交付周期已经延长至40周,部分车型甚至需要近一年时间才得以交付。可见产能瓶颈对交付量的直接影响。

小米北京工厂一期年产能为15万辆,即便二期工厂投产使总产能提升至30万辆,但加上小米SU7的大量交付,数十万小米YU7订单仍难以快速消化。这种产能与订单之间的巨大落差,导致本应转化为销量的订单只能积压在等待状态中。

为应对市场需求的快速增长,小米正全力扩大生产力:除开已经投产的一期工厂和二期工厂外,小米汽车三期工厂也正在建设中。

另外,交付速度也关系到供应链的协同效应。例如,电池作为新能源汽车的核心部件,其供应稳定性将直接决定车型的交付。据相关消息,某近期上市的车型便就是因核心电池供应不足陷入交付延迟困境,导致超5位数大定订单待交付。

在这种情况下,即使是具备完善生产布局的车企,仍可能因单一零部件供应问题而影响整体交付节奏。

站在消费者角度,面对长达数月的交付周期,本就产生多重顾虑,例如车牌指标过期、技术迭代导致新车落伍等,从而动摇购车念头。

除了产能限制,内部产品规划调整与外部市场环境变化同样会扩大订单与最终销量之间的差距。这些因素可能导致已下定的消费者取消订单,直接影响转化率。

图片来源:理想汽车

车辆上市后,企业根据早期用户反馈对产品配置进行优化本是积极行为,但有时会打乱生产节奏。以理想i8为例,上市7天便根据用户反馈进行了配置策略调整,取消Ultra、Max、Pro多版本划分,统一以理想i8 Max作为标准配置版本,并将售价从34.98万元调整为33.98万元,原Ultra用户以34.98万的价格获得原配置,相较此前节省了2万元,原Pro用户则可进行退订或升级。

这一调整虽满足了用户需求,却因打破供应链原有计划,导致部分主要零部件供应效率降低。这种内部规划的优化调整,不仅会直接导致部分消费者退订,且短期内可能延缓交付进程。

同时,外部市场环境变化也会影响到消费者提车决策。

根据2023年财政部等公布的相关公告,自2026年元旦到2027年年尾,新能源汽车将不再免征购置税,而是减半征收,且每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。以交付长达40周的小米YU7为例,若无法在2025年底前提车,消费者将多支出1万多元购置税。在这一政策窗口期下,部分等待交付的消费者或会因成本考虑而转向其他可即时交付的车型。

另外,在市场竞争中存在"截胡"现象,敏锐的竞争对手会利用友商交付延迟的机会抢夺客户。针对小米YU7的超长交付周期,部分友商推出 "定金补偿"政策,承诺为退订YU7的用户全额补贴5000元定金。据悉,有相关品牌销售在社交媒体公开表示,用户只需提供小米YU7的锁单订单证明,这5000元就可以直接抵扣该品牌车型的购车尾款。这种精准的竞争策略直接瞄准了因交付周期过长而产生动摇的高意向用户,导致部分订单流失。

总而言之,大定数量与最终销量之间的差距,受车企营销策略、产能、零部件供应以及企业内部调整、外部政策变动、市场竞争环境等的多重因素的影响。

数据“泡沫”的冲击

当光鲜的“小订”、“大定”数据与最终的实际交付量出现显著落差时,这并非简单的数字游戏,而是对整个汽车产业生态健康度的一次严峻考验。

首先,会扭曲市场竞争机制,导致资源错配。充满“水分”的订单数据,会发出失真的市场信号,引发“劣币驱逐良币”的恶性循环。若夸大其词者通过有“水分”的数据获得更高的声量和支持时,便形成了一种不公平的竞争环境。那些专注技术,真诚营销的“良币”企业,其真实的产品力与市场需求将会被淹没。长期来看,这将扭曲市场竞争机制,损害行业的创新活力。

其次,对于企业而言,基于失真的订单预测盲目扩大生产计划,很可能导致严重的车辆库存积压。这不仅会占用企业巨大的资金成本,还会打乱整个供应链的节奏。失真的订单数据不仅会误导车企自身对产品定位和产能规划的判断,更会向上游供应链和资本市场传递错误信息。供应链企业可能基于虚高的预期扩大投资,资本也可能涌入存在泡沫的领域,一旦热度退去,将导致产能过剩、投资回报率下降等一系列问题,最终造成社会资源浪费问题。

最后,会透支消费者信任。当消费者发现那些“首日订单破万”的车型在几个月后销量平平,他们的信任就被透支,这种 “狼来了”效应会形成怀疑惯性。建立信任需要数年,但极易毁于一旦。另外,品牌信誉的损伤是长远且难以修复的,品牌此后的宣传行径也将易被打上问号。

长久接受真假难辨的宣传信息和充满“水分”的订单捷报,消费者不得不投入更多时间与精力去“排雷”。他们需要交叉验证各类评测、在车主社群中寻找真实反馈、反复权衡交付风险等,这极大地增加了消费者购车的精神负担和时间成本。

另外,对于存心制造数据泡沫的车企自身而言,这更像是一剂裹着糖衣的毒药,短期获益的背后是长期的隐患。不仅可能招致规划失误、品牌信任等问题,还或面临着法律与监管风险。

随着工信部等五部门明确开展“汽车行业网络乱象专项整治”,严禁“夸大宣传、虚标参数”,以及《反不正当竞争法》、《广告法》对虚假宣传的严格界定,数据造假相关方还或将面临被处罚和被诉讼的风险。

“小订”、“大定”与交付之间的落差,是营销冲动、产能现实与市场规律共同作用的结果。“高光大定”的泡沫绝非无关紧要的营销手段,这反应出行业内部的浮躁与失序。从扭曲市场竞争、损耗消费者信任,到最终反噬车企自身,其危害是全方位的。

推动数据透明与营销诚信,不仅是监管的要求,更是行业走向长期健康发展必须要做的事。当潮水退去,最后能够屹立不倒的,是那些拥有真实技术、可靠产品与诚信口碑的企业。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202510/17I70435333C501.shtml

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921