风雨飘摇,新旧消息不断,但日产始终没等来属于自己的好消息。

盖世汽车注意到,近期,有消息称日本财团起草特斯拉投资日产汽车的计划。

据悉,由前特斯拉董事会成员水野弘道(Hiromichi Mizuno)领导的这项新提案得到了日本前首相菅义伟的支持。日产汽车公司的几位董事会成员了解这一举措,提案设想成立一个投资者财团,特斯拉是最大的支持者,还包括富士康少数股权投资的可能性。

报道显示,有知情人士称,该集团希望特斯拉成为战略投资者,因为他们相信这家全球最大的纯电动汽车制造商渴望收购日产在美国的工厂。这些工厂将有助于提振国内制造业,以应对特朗普的关税威胁。

事件的大体轮廓和细节皆一目了然,消费市场有些信了,资本市场也是。

该消息传出后,日产股价一度上涨11%。

然而事件走向急转直下。2月24日,盖世汽车报道称,据外媒报道,特斯拉的前董事会成员水野弘道(Hiromichi Mizuno)公开否认了《金融时报》的报道,称其绝对未参与任何试图说服特斯拉投资日产汽车的日本团体,并怀疑特斯拉是否会像报道所暗示的那样对日产汽车的工厂感兴趣。

一时间,日产“被收购计划”继续被“搁浅”,继续其漫长的“等待戈多”旅程。

一路颠沛流离,被争抢?还是被抛弃?

如果说特斯拉和日产,相对两个“新旧”极端的名词,在一则消息中产生关联有些戏剧冲突性,那么日产和本田相关联就顺理成章许多。

日产的经营问题已是旧疾,自本田和日产双方皆光明正大承认进行整合谈判之后,日产头顶灰蒙蒙的一片天,有了一扫阴霾的可能。

然而现下看来,日产这丝光亮要想真切地照进现实,似乎还面临重重阻碍。

去年12月23日,本田和日产宣布签署谅解备忘录,正式启动合并谈判,讨论将业务合并为一家控股公司,预计将于2026年8月完成合并。若该谈判顺利进行,理论上本可以创建价值约600亿美元且全球第四大(按销量计算)的汽车制造商。

彼时,业内大多数声音表示,两者合并为传统日系车企面临挑战之际做出的较为理智的决定。

一个多月后,这个业内抱有很大期待的看似即将达成的合作,画上了句号。

2月13日,本田和日产宣布解除于2024年12月23日签署的经营整合协商基本意向书,并终止经营整合协商。未来,双方将在面向汽车智能化和电动化的战略合作伙伴框架内开展合作,实现各自企业价值的最大化。

图源:本田

有意思的是,资本市场对两家车企合作告吹的态度却呈现两个极端。

据悉,在双方尚未正式宣告合作终止之前,已有不少内部相关消息接二连三传出。盖世汽车注意到,2月5日,本田汽车短线拉升,涨幅一度扩大至8%;而日产汽车则短线跳水,由涨转跌超5%,此后东京交易所暂停日产汽车股票交易。

一拉升,一跳水,此鲜明对比已然不必多言。

其中原因究竟为何?

在盖世汽车看来,原因有很多种,但究其本质而言,是两大车企的实力不匹配。

也就是说,在很大程度上而言,日产和本田合并,原本是一次“家境”不相当的联姻,可以说是并未“势均力敌”。

1月20日,盖世汽车从外媒获悉,在宣布合并谅解备忘录的联合新闻发布会上,本田汽车首席执行官三部敏宏(Mibe Toshihiro)明确表示,在合作关系继续之前,日产汽车需要有坚实的财务基础。

本田汽车估计,到2026财年,日产汽车的年营业利润至少需要增加两倍,双方的合并计划才能成功。

这似乎对日产而言是一项较为艰巨的任务。

根据目前已有数据来看,日产的财报显示,2024上半财年(4月至9月),日产的营业利润同比大跌90.2%至329.08亿日元,这迫使该公司将其2024财年(2024年4月至2025年3月)的营业利润预期下调至1,500亿日元(约合9.5亿美元),比2023财年大降了74%。

2024年上半财年,该公司营业收入为5.98万亿日元,同比下滑1.3%;净利润为192.23亿日元,同比下滑93.5%;营业利润率为0.5%。

图源:日产

门庭尚未对等,难免会受制于人。日产在和本田的这场谈判中,有些许落于下风的态势。

据日媒报道,日产决定终止合并谈判的主要原因是,双方在各自持股比例等细节上未能达成一致。

具体来看,本田和日产原计划通过控股公司方式进行统合,但在统合比例等关键条件上未能达成一致。本田曾提出将日产收购为子公司的方案,这与最初平等合并的设想大相径庭,引发了日产内部的强烈反对,最终导致谈判陷入僵局。

从商业角度来看,本田的市值明显高于日产不少,这使得本田在谈判中占据相对优势地位,其希望通过控股日产来加快决策,推动业务重组,提升整体竞争力。但日产更倾向于在平等基础上进行业务统合,以保持自身的独立性和话语权 。

此外,盖世汽车还注意到,日本《读卖新闻》称,本田还曾要求日产放弃其e-Power串联式混合动力技术,转而采用本田的混合动力技术,这同样令日产难以接受。

一位知情人士表示,日产的研发高管们无法接受本田要求放弃一项日产已投入超过20亿美元研发的自主技术,并指出,“这是一次自尊心的冲突。”

或许是为保全各方利益,或许是为维护传统燃油大企的“自尊心”。总而言之,正如前文所述,日产和本田,尚未合并,就宣告了“分手”。

随后,富士康被曝已重新启动对日本汽车制造商日产汽车的股份收购计划。可几天后,富士康董事长刘扬伟便口风一转表示,富士康无意收购日产,但如果合作需要,会考虑入股。同时,他补充道,富士康的目标不是持有日产股份,而是与日产展开合作。

与此同时,盖世汽车注意到,在日产和本田谈判终止消息刚刚传出不久,彭博社援引知情人士透露,日产希望新的盟友来自美国科技行业。这一举措或许是日产试图借助美国科技企业在人工智能、自动驾驶等领域的先进技术,推动自身的智能化转型 。

在全球汽车市场竞争日益激烈的今天,尤其是面对来自中国新兴电动汽车企业的冲击,日产需要尽快做出决策。如果能够与美国科技企业达成合作,日产或许可以在智能驾驶、电池技术等关键领域取得突破,提升产品的附加值和市场竞争力。

但至今无人明确知晓这家“美国科技企业”究竟是谁。

特斯拉,只是短暂地路过?

实际上,众人猜测特斯拉也有些许“情有可原”。

其中主要原因是,特斯拉有两个极为重要的需求:一个是关税,一个是复制上海超级工厂的神话。

要知道,特斯拉整车产品生产涉及大量来自全球各地的零部件。美国若提高进口关税,会使从其他国家进口的电池、芯片等关键零部件成本增加。

以电池为例,部分高性能电池可能依赖从亚洲进口,关税提升将直接导致采购成本上升,进而压缩特斯拉的利润空间。如果特斯拉将增加的成本转嫁给消费者,车辆价格上涨,可能会降低产品的市场竞争力;若自行消化成本,则会影响企业的盈利能力。

特斯拉在全球有多个生产基地,如中国上海超级工厂。特斯拉一直希望能够在中国之外打造下一个具备上海超级工厂同样生产能力的工厂,但至今未能如愿。

若美国对从中国等其他国家进口的特斯拉整车加征高额关税,从上海工厂运往美国的车辆成本会大幅增加。这不仅会使特斯拉在美国市场的销售价格缺乏竞争力,还可能导致其不得不减少从海外工厂向美国的整车进口量,影响美国市场的供应和销售。

据悉,日产在田纳西州和密西西比州拥有两座年产100万辆的工厂,但2024年只生产了52.5万辆。为应对销售下降,日产曾宣布将削减20%的生产能力,并表示将削减美国工厂的班次。

图源:日产

正如外界所推测的一样,若特斯拉收购日产位于美国的工厂,就可将原本需进口到美国的车辆改为在美国本土生产。以特斯拉上海超级工厂为例,其生产的Model 3和Model Y大量供应中国市场及周边区域,避免了从美国工厂出口到中国等市场所面临的高额关税。同样,在美国本土设厂生产能使特斯拉绕过进口环节,直接避开美国政府可能针对进口车设置的高关税壁垒。

对于是否收购日产工厂,目前已然知晓的是,马斯克虽未直接否认,但通过社交媒体X暗示了双方战略差异。他表示,特斯拉工厂本身就是产品,并强调其自动驾驶出租车Cybercab的生产线与汽车行业的其他工厂截然不同。

马斯克长期以来的观点是:特斯拉的核心竞争力在于其自建工厂的先进生产模式。例如,特斯拉上海超级工厂和柏林工厂均采用创新生产工艺。2023年投资者日上,特斯拉还提出“开箱工艺”生产线概念,进一步强化自建工厂的优势。

此外,如果特斯拉收购日产现有设施,特斯拉将面临改造旧设施以适应其专业制造流程的艰巨任务,这可能比简单地从头开始建造新工厂要昂贵得多。

但也有分析称,考虑到美国市场对于日产的重要性,日产可能不愿将美国工厂出售给其他竞争对手。

日产终局推测,Deep Seek怎么看?

从本田,到富士康,再到现如今的特斯拉。在日产面前,一路走过了很多人。

究竟谁才是日产的“伙伴”呢?

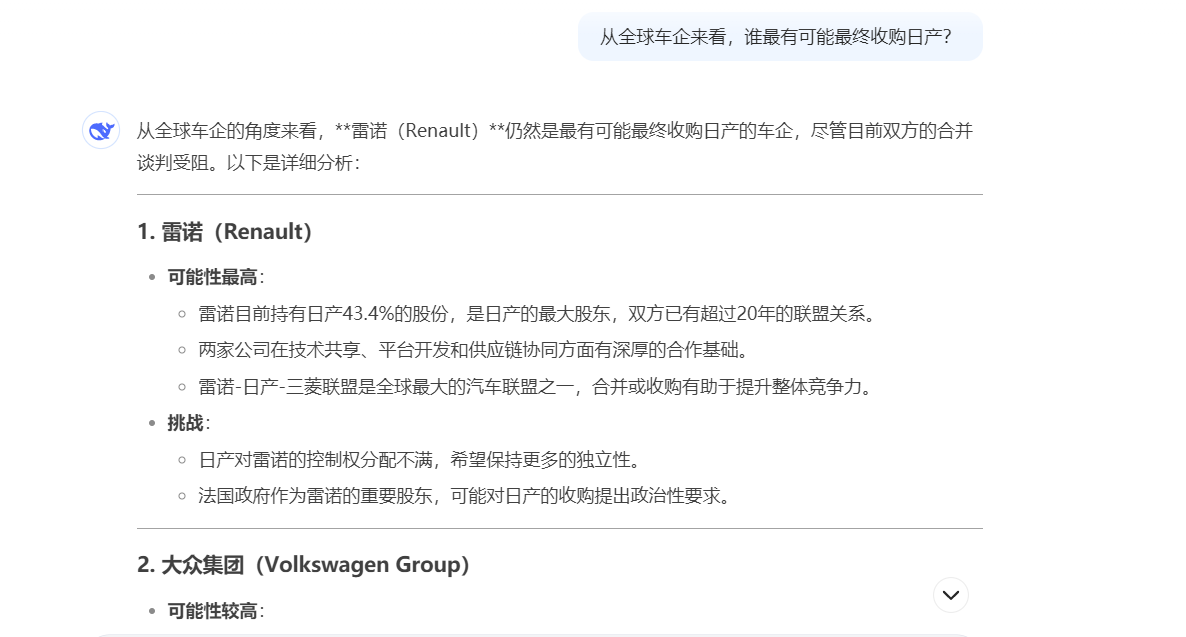

此问题尚有难度,以媒体角度定夺或许仍然有失偏颇,不好轻易论断。为追寻答案,盖世汽车将该问题抛给了Deep Seek。

盖世汽车从Deep Seek处收集的答案为:从可能性、潜力和风险大小顺序排列,其依次认为包括雷诺、大众、丰田、Stellantis和科技巨头(如苹果、谷歌)等在内的企业具备收购日产的可能性。(注:以下分析仅基于Deep Seek给出的答案,并无企业官方消息或声明。)

其中, 雷诺在Deep Seek“收购日产可能性认知”中位列首位。

据悉,1999年,雷诺收购日产36.8%的股权成为大股东之后,雷诺又增持股份至44.4%,如今持有43.4%,是日产最大股东。两家公司在技术共享、平台开发和供应链协同方面有深厚的合作基础,合并或收购有助于提升整体竞争力。

雷诺是否具备收购的资金实力呢?

2月20日,雷诺公布,2024年,由于成本下降和一系列新车型发布推动了利润率增长,集团营业利润为创纪录的42.63亿欧元,同比增长3.5%,高于该公司预期的42亿欧元。且雷诺集团是去年唯一未发布盈利预警的大型汽车制造商。

但Deep Seek认为,日产和雷诺之间或许仍存在如日产和本田的控制权分配问题,日产希望保持更多的独立性。此外,两大跨国企业收购,或许还将面临国际贸易审查等问题。

图源:Deep Seek问答截图

其次为大众集团。

Deep Seek认为,大众集团资金实力雄厚,且在电动车和自动驾驶领域投入巨大。收购日产可以帮助大众进一步扩大在亚洲市场的份额,并增强其在电动车领域的竞争力。但大众仍然需要面对复杂的整合问题,尤其是日产与雷诺之间的联盟关系。同样的,日产的独立性诉求可能使谈判复杂化。

再次是丰田。

Deep Seek认为,丰田是全球最赚钱的车企之一,拥有强大的资金和技术能力。收购日产可以帮助丰田进一步巩固其在全球市场的领导地位,尤其是在电动车领域。

需要补充的信息是,丰田当前正着手整合其国内生产工厂,计划从2030年开始对日本国内生产体系进行重组,以应对人口老龄化带来的劳动力短缺问题、大规模灾害(如可能发生的南海海沟地震),同时也或将助力该公司增加电动汽车等下一代汽车的产量。

具体重组举措或为,丰田将把其日本中部的汽车年产量削减约20%,减至约180万辆,同时把日本东北部和南部的产量分别提高50%,各增至约60万辆。将其在日本东海地区(包括爱知县)的部分生产,转移到日本东北地区和九州地区。

但Deep Seek也指出,丰田一向以稳健著称,可能对收购日产的复杂性和风险持谨慎态度。

最后是科技巨头如苹果和谷歌。

Deep Seek认为,这些科技公司正在积极布局智能汽车领域,苹果的造车计划(Project Titan)和谷歌的自动驾驶技术(Waymo)都可能成为收购日产的动机。

值得注意的是,2021年初,金融时报报道称,苹果正在与日本的约8家汽车制造商接触。消息称,其中,日产汽车首席执行官在一次财报会议中被问及是否与苹果接洽时,表示愿意与科技集团合作。

此外,在特斯拉被传或收购日产工厂之时,也有推测称,苹果虽暂停Apple Car项目,但仍被看好未来可能深度重整汽车生态,若入股日产,将助其转型为科技感十足的车厂。

尾声:日产继续等待?

从本田到特斯拉,皆未能接住日产,日产究竟要何去何从?

是“旧旧结合”好?还是“新旧联手”好?日产需要的是本田这样的传统大汽车集团?还是例如特斯拉、苹果这样的新兴力量?

起初,大家普遍看好本田与日产的合作,毕竟二者同属传统汽车巨头,在汽车制造领域有着深厚的底蕴和相似的业务逻辑。

但同时,人们对于合并之后两者是否能实现“1+1>2”的效果仍然心存疑虑。在全球汽车行业向新能源和智能化快速转型的背景下,传统车企之间的合作可能无法快速跟上变革的步伐,在技术创新和市场响应速度上,可能仍会落后于新兴力量。

图源:日产

而特斯拉这样的新兴力量,在电动汽车技术、自动驾驶技术以及创新的商业模式方面处于行业领先地位。特斯拉先进的电池技术,使得其车辆在续航里程、充电速度等方面表现出色;其不断迭代升级的自动驾驶技术,更是为未来出行描绘了新的蓝图。

如果日产与特斯拉合作,日产可以迅速获取这些先进技术,加速自身在新能源和智能网联领域的转型。这种“新旧联手”的模式,或许有可能实现“1+1>2”,让日产在激烈的市场竞争中脱颖而出,快速适应行业变革的趋势。

可问题是,虽不可百分百确定日产和本田、特斯拉定然全无合作关系,但目前来看,后两者似乎都有极大的可能性不在日产的选择范围内了。

日产将在何处落脚?

《等待戈多》中的一段台词,或可描述日产当前的境遇:“戈多啊,你就像那飘忽不定的风,我在这儿傻等,可你到底啥时候来呀?”

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202502/25I70419328C109.shtml

好文章,需要你的鼓励

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921