作者丨路永丽

编辑丨刘 欢

2月5日,小鹏汽车蛇年开工日。

何小鹏发布全员信,展望2025年及未来三年宏伟蓝图。

信中,何小鹏14次提及“AI”,将其定位为企业第二增长曲线的核心引擎,强调AI正在给所有行业带来巨大机遇。

从新能源汽车,到飞行汽车再到人形机器人,何小鹏踩中了当下最火的三大风口。

过去一年半的时间里,科技创新最高峰上,新能源汽车、具身智能、低空经济混搭着大模型轮番上阵。

回望近年来小鹏的发展,从小鹏汽车、小鹏汇天再到小鹏鹏行,何小鹏脚踩三只“船”,其商业版图“初印象”露出水面,何小鹏跨界博弈的雄心壮志也逐渐彰显。

何小鹏曾说,自己每隔一两年就会在身边找一个更优秀的人做对标,看看自己是否会超过对方,也是在检验自己是否在持续成长。

一直以来,何小鹏都在摸着马斯克过河。

针对外界何小鹏模仿特斯拉的质疑,何小鹏曾坦言“模仿是为了活到决赛圈”,他强调需要通过模仿和学习来提升自身能力,以应对激烈的市场竞争。

一、造车:从特斯拉“学徒”到激战正酣的造车新势力

马斯克与特斯拉可以说是何小鹏造车梦的起点。

2013年,从美国考察归来的雷军向何小鹏介绍了一家美国公司利用互联网思维打造了一辆智能汽车,何小鹏听后深受鼓舞,这家公司就是特斯拉。

次年4月,马斯克亲赴中国交付首批Model S钥匙的新闻震动业界。这场精心策划的科技秀场,让何小鹏等中国创业者敏锐嗅到新能源汽车的变革机遇。

彼时,作为中国移动互联网时代的创业明星,何小鹏创办的UC浏览器市值逐渐见顶,考虑到多年创业的疲惫与财富自由的人生目标,何小鹏在2014年6月以300亿人民币的价格把UC卖给了马云的阿里巴巴,随后顺势进入阿里担任高管。

就在何小鹏卖出UC的第二天,特斯拉公开了几百项电动汽车相关技术专利,这个消息吸引了全球汽车创业者的目光。

这一年,何小鹏拉着俞永福等人投资了橙子汽车(后更名为小鹏汽车)。

何小鹏是这家汽车公司的创始人,也是投资者,但在最初的3年里,何小鹏只是扮演着"天使投资人"角色,直到2017年他毅然辞去阿里高管职位,正式挂帅开启二次创业。

这一时期局势已经发生了巨大变化,当时有超过300家造车公司如雨后春笋般涌现,新造车的时代机遇已经开始清晰,但同时也充满着狂热与迷乱。

那时的小鹏汽车还只是一家仅有300人的小车企,没有营销团队,没有中台、后台,甚至整个公司仅有一个HR。

在早期资源有限情况下该怎么冲入主流汽车舞台呢?

在蔚来高举服务大旗、理想专注续航突破的差异化赛道上,何小鹏几经思索下选择了摸着特斯拉过河,聚焦智能化,自此,小鹏进入了不断进行技术突破和高歌猛进的发展阶段。

为了做好智能,小鹏跟随特斯拉从车端视觉感知、多传感器融合到云端数据运营,建立起全栈自研体系。这种"既造轮子又造车"的模式,在2018年首款量产车G3上初显锋芒。其自动泊车系统以90%的市场渗透率,为品牌贴上首个"智驾"标签。

真正奠定行业地位的,是2020年P7轿跑的横空出世。

这款被戏称为"中国版Model 3"的车型,不仅以轿跑形态打破细分市场天花板,更实现了国内首个高速导航辅助驾驶系统。其搭载的智能语音助手小P,凭借83%开窗精度等极致交互体验,将座舱智能化推向新高度。在芯片短缺的2021年,P7以6万台销量贡献了企业总销量的61%,验证了技术投入的商业价值。

当抄作业的得分越来越接近于写作业的得分时,后者往往会坐不住,小鹏的突飞猛进与技术上的不断突破,让马斯克有了一丝忌惮。

2020年11月,小鹏汽车在广州车展发表声明,表示将从2021年生产的车型开始升级其自动驾驶软件和硬件系统,采用激光雷达技术提高性能。

外界称这是要正面杠特斯拉FSD的节奏,因为早在2019年,马斯克就反对使用该技术,直言“激光雷达太蠢了,它们是不必要的昂贵传感器,谁依靠激光雷达谁就会完蛋”。

小鹏声明发出后不久,马斯克在推特嘲讽:“他们还在用特斯拉的旧代码”,直指小鹏抄袭 。

面对如此“罪名”何小鹏直接硬刚:西方某人用pigu发声,造谣无法打败竞争对手,要有思想准备,小心被打得找不着东!

这不是小鹏和特斯拉的首次开战,早在2019年,特斯拉就以"商业机密泄露"为由起诉小鹏前员工曹光植,2020年更升级为要求小鹏公开自动驾驶源代码的法律战。

2021年,双方达成和解:曹光植承认持有特斯拉代码并支付赔偿,同时向小鹏致歉(未将代码泄露给小鹏)。

商战向来没有永恒的敌人,或许连何小鹏都没意料到他和马斯克在国际上相遇时竟是一派祥和景象。

2024年6月,何小鹏在美国试驾特斯拉FSD v12.3.6版本,还喊话网友,想借FSD v12.4.1内测版与小鹏XNGP对比。

马斯克在社交媒体上回应称,中国汽车制造商(暗指小鹏)是最有竞争力的。

得到其认可后,小鹏汽车官方提出借车请求,还欢迎马斯克来中国试驾小鹏XNGP。

这场友好的隔空互动一改曾经双方剑拔弩张的关系,实为智能驾驶下半场的现实抉择。

行业内一般将新能源汽车市场发展分为两个阶段:上半场电动化,下半场智能化。

如今正值全球最大新能源汽车市场的智能化转型窗口,特斯拉FSD入华需要本土化支点,小鹏则借势强化技术话语权——双方在社交媒体上演的"商业互捧",本质是头部玩家重构竞合边界的默契。

如今,智能化正在成为竞争的主战场,从早期的模仿与借鉴,到如今的技术突破与自主创新,历经十年积累,小鹏汽车逐渐在智能驾驶领域站稳脚跟,并与特斯拉形成了正面竞争的态势。这种竞争不仅推动了双方的技术进步,也加速了整个行业智能化的进程。

二、做飞行汽车:“陆地航母”曾一鸣惊人

当马斯克的SpaceX火箭一次次冲破云霄,将人类的探索视野推向遥远的太空时,何小鹏的目光也从地面交通的拥堵中抬起,投向了广袤的天空。他敏锐地察觉到,如果火箭能够突破大气层的束缚,那么汽车也完全有可能突破地面的限制,实现低空飞行。

这种大胆的设想,让何小鹏看到了飞行汽车的未来。

这一时期的小鹏凭借全栈自研的自主创新能力以及对技术创新的重视,已经在一众造车新势力中站稳了脚跟,在电动汽车和自动驾驶领域有了一定积累,于小鹏而言,飞行汽车与智能汽车底层逻辑共通,是符合公司价值体系的机会。

何小鹏曾说,他曾一直在琢磨飞行汽车,直到2020年才决心下场。何小鹏的战略眼光是敏锐的,这一时期低空经济已逐渐受到国家层面的重视,2020年前后先后发布《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》等多个政策文件推动其发展。

此外,2020年8月,小鹏汽车在纽交所上市,融资17亿美元,资本的支持也为小鹏研发飞行汽车提供了资金保障;

技术、政策与资本三箭齐备,已是最佳启动窗口期,2020年9月,小鹏通过投资控股“汇天科技”(后更名为“小鹏汇天”),正式启动了飞行汽车项目。

2021年小鹏“1024科技日”上,除了推出车端800V高压SiC平台、桩端480kW高压超充桩外,小鹏推出了智能机器马、第六代飞行汽车设计版。

一家车企主办的发布会没有新车发布,反而出现了多个与主业不相关的业务,在外界看来多少有些“不务正业”。

对此,小鹏回应称这些非主营业务为“生态协同”,智能机器人和飞行汽车所涉及的感知、规划、交互等技术,与智能汽车的核心技术是共通的,这些技术的研发不仅能推动相关领域的创新,还能反哺汽车业务,加速提升智能化水平。

其实从定位也能看出一二,小鹏汽车slogan为“未来出行的探索者”,何小鹏也多次强调,飞行汽车不仅是技术创新的产物,更是对未来交通方式的一种探索。他认为,飞行汽车有助于缓解地面交通压力,特别是在城市拥堵和偏远地区交通不便的情况下,飞行汽车提供了一种可行的解决方案。

那么,飞行汽车到底是怎样的一种探索呢?

何小鹏说 “我们眼中的飞行汽车不是飞行器。飞行汽车应该在城市内是一个智能电动汽车,在郊区时是一个低空飞行器。”

2024年9月,小鹏汇天正式发布了首款分体式飞行汽车——“陆地航母”。

“陆地航母”以“陆空一体”为设计理念,采用了包括陆行体和飞行体两大部分的分体式结构(可自动分离和结合),平时以汽车形态在地面上的行驶,在堵车或交通不便情况下车里飞行器可独立载人飞行。

如此前卫的设计以及超前的使用场景,引发了诸多的猜测与质疑。

对于小鹏汽车进军飞行汽车领域的动机,外界有两种主要观点:

一方面,有人认为小鹏汽车是希望通过“非主流”业务讲故事,吸引资本市场的关注。在新造车势力的竞争中,小鹏需要不断寻找新的增长点,而飞行汽车被视为其商业版图中的重要一环。

另一方面,也有观点认为小鹏汽车是在模仿特斯拉的“Space X”战略,通过多元化的业务布局构建更大的科技生态。特斯拉不仅在汽车领域取得了巨大成功,还通过Space X和The Boring公司等在太空探索和地下交通领域进行创新,形成了强大的科技生态和品牌溢价。

小鹏汇天推出具有科幻色彩的飞行汽车,或许是也想“效仿”特斯拉,展示其在高科技领域的领导地位,进而提升品牌形象。

此外,以飞行汽车为契机进行高端化转型或许是小鹏的另一个打算。

小鹏汽车在发展初期借鉴了特斯拉的模式,但选择了与特斯拉截然不同的产品运营路线。特斯拉从高端市场切入,凭借高性能和高科技产品占据市场高地,随后逐步推出价格更亲民的车型。而小鹏汽车则从中低端市场切入,凭借性价比优势和智能化配置快速抢占市场份额,但也因此陷入了增收不增利的困境。

为了摆脱亏损,小鹏汽车开始向高端市场转型。

2022年9月,小鹏发布首款起售价超30万元的车型G9,试图通过高端化提升品牌价值。然而,由于过度重视技术而忽视用户需求和市场反馈,G9的市场表现未达预期,导致小鹏一度陷入低谷。

如今,飞行汽车成为小鹏汽车高端化转型的关键一步。飞行汽车不仅具有未来感和科技感,还展示了小鹏在前沿科技领域的研发实力,为品牌注入了高端形象。

2024年,小鹏汇天的飞行汽车已获得近4000台订单,显示出市场对其高端化转型的认可。当然,更具考验的是,2026年二季度陆地航母能否顺利交付。

飞行汽车不仅是小鹏多元化布局的重要一步,更是其打破中低端品牌形象、迈向高端市场的重要契机。

三、做机器人:抢先布局,却被特斯拉甩在身后

与飞行汽车相似,机器人也是小鹏智能生态的一块重要拼图,在时间上,小鹏在机器人领域的布局甚至抢先特斯拉一步。

2020年12月,小鹏收购四足机器人公司Dogotix并成立鹏行智能,正式进军机器人赛道。最初,小鹏坚持四足机器人路线,希望通过技术积累后再拓展至人形机器人,这种策略虽有助于技术沉淀,但也使其在人形机器人领域的发展速度相对滞后。

2023年,随着OpenAI发布GPT-4,人形机器人市场风向突变,特斯拉在2021年8月的AI Day上首次提出人形机器人Tesla Bot(Optimus),并在2022年9月展示了原型机。

特斯拉的快速推进让小鹏感受到了压力。

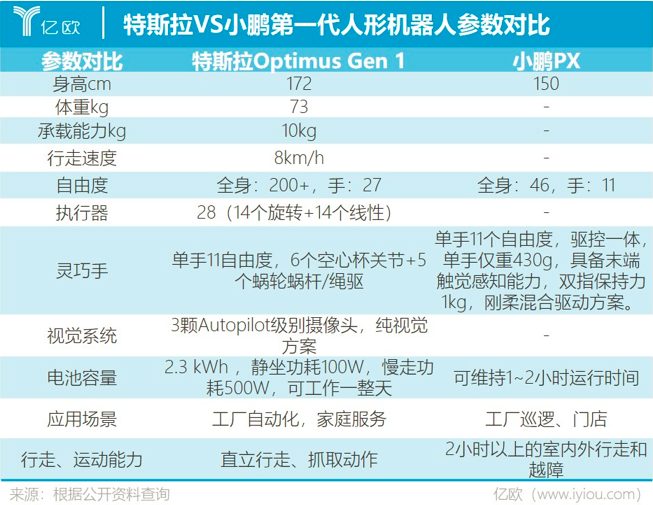

2023年4月,小鹏内部决定转向双足机器人研发,赵同阳带领团队从深圳转战广州,全力投入人形机器人研发,并于同年10月推出了首款双足人形机器人PX5。

PX5采用了“直膝”行走,通过自研的高性能关节,实现了高稳定性的机器人行走能力,能够轻松适应草地、碎石等多种复杂地形,完成 2 小时以上的室内外行走和越障。

此外,PX5配备了超轻量级类人手臂,手臂部分具备7自由度,单臂最大负载3kg,单手拥有11个自由度,双指夹指保持力为1kg。

然而,仅仅两个月后,特斯拉发布Optimus Gen-2,再次让小鹏感受到差距。Optimus Gen-2不仅具备流畅的行走能力和精细操作能力(如抓握鸡蛋),还在2024年10月份特斯拉“We, Robot”发布会上展示了聊天、倒饮料、跳舞等丰富的交互能力。

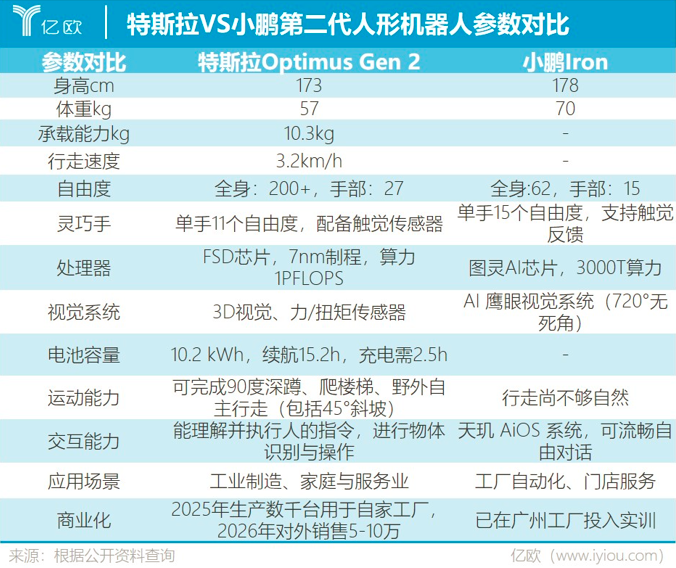

2024年11月,小鹏在AI科技日上发布了第二代人形机器人Iron。

Iron身高178cm,体重70kg,全身拥有62个主动自由度,较上一代PX5的46个自由度有显著提升。

Iron搭载了小鹏自研的图灵AI芯片,算力达3000T,支持小鹏天玑AIOS系统,可实现流畅的人机对话。

此外,Iron配备了AI鹰眼视觉系统,实现720°无死角感知,结合端到端大模型和强化学习算法,使其在行走和避障方面表现出色。

Iron的双手采用1:1人类比例设计,拥有15个可动自由度,支持触觉反馈,能够完成精细操作。

尽管小鹏汽车的第一代和第二代人形机器人在性能上表现出色,但在灵活性、应用场景和深度技术整合方面,特斯拉仍展现出更强的竞争力。小鹏在AI芯片和视觉系统上有创新,但在硬件自由度和应用场景拓展上仍有差距。

值得注意的是,小鹏和特斯拉在人形机器人领域都呈现出“技术复用、场景聚焦、生态联动”的特点。

技术上,双方都将自动驾驶技术(如视觉感知、路径规划、传感器融合)迁移到机器人领域。例如,特斯拉的Optimus使用与FSD相似的视觉系统,小鹏的PX5也依赖其XPILOT系统的算法实现环境交互。

在应用场景上,两家公司均先将机器人应用于自家工厂,再逐步扩展到更多领域。特斯拉计划将Optimus用于制造工厂的物料装卸和部件组装,小鹏的Iron机器人已进入广州工厂参与P7+车型的生产流程,并计划未来进入门店与客户互动。

此外,两家公司都将机器人纳入整体智能生态。特斯拉的Optimus可与能源产品(如Powerwall)及车辆联动,小鹏的机器人则可能接入其电动车、飞行汽车(X2)及IoT设备网络,形成多终端协同。

相比于在新能源汽车领域的行业地位,相比于小鹏汇天阶段性产品成功发布,在机器人,尤其是人形机器人领域,小鹏在国内比起“春晚明星”宇树科技还是有很大的差距。

目前小鹏鹏行官网发展历程更新还停留在2021年,官方微信公众号信息更新还停留在兔年(2023年)。小鹏鹏行官方渠道能获取的产品信息,除了鹏行机器马新一代原形机外,找不到小鹏Iron的任何信息。

小鹏鹏行上一轮融资还停留在2022年7月,更让人遗憾的是小鹏鹏行“带队人”赵同阳已经“带队”出走,另立炉灶,成立了众擎机器人。

何小鹏曾断言,“没有500亿投入做不好AI机器人”。或许是精力所限,或许投入有限,或许还需厚积薄发,小鹏鹏行压力不小。

四、镜像式追赶,像素级复刻?何小鹏要做自己

在2024年的小鹏AI科技日上,何小鹏揭开了未来发展版图,除了汽车,小鹏还要做AI芯片,做机器人,做自动驾驶出租车Robotaxi,做飞行汽车等。

小鹏似乎与特斯拉越来越像。从智能汽车、飞行汽车再到人形机器人的智能进化历程中,作为后来者的小鹏似乎在亦步亦趋地镜像式追赶特斯拉。这种"像素级跟进"策略在资本市场获得阶段性成功,小鹏汽车的市值一度突破300亿美元。

但硬币的另一面是,当海外媒体开始用"中国特斯拉"定义小鹏时,其真正的技术创新反而在舆论场中失焦。如同手机行业早期"中国苹果"的标签困局,过度关联既带来流量红利,也模糊了品牌的技术辨识度。

何小鹏曾很实诚的回应“模仿是为了活到决赛圈”。

但现实是,模仿策略在特定阶段能缩短差距,却无法跨越系统性代差。

特斯拉用十年时间搭建的垂直整合体系(从芯片设计到锂矿开采)已形成坚固的技术护城河。特斯拉可以调用全球100万辆汽车采集的数据训练AI模型,而小鹏的数据积累量还差很多。这种差距不是靠“像素级复刻”产品能弥补的,正如网友调侃:“小鹏在学特斯拉做填空题,但马斯克早就在做应用题了。”

细心观察会发现,小鹏对特斯拉的跟随更多是整体路线模仿,支线尽量进行自主创新,模仿对现阶段的小鹏来说确实有助于降低发展风险,也方便借助行业领头羊热度进行营销。

对于何小鹏来讲,从战略上只要能避免因过度模仿而丧失自身特色,避免陷入全面发展,全面平庸的困境,就风险不大。

从业务上,多元化发展最关键的是资源分散,尤其在资金、精力与市场风险判断上。从何小鹏的过往经历和决策判断,他是一个具有前瞻性和冒险精神的企业家。知进退,明缓急,即时脚踩三只船,也许何小鹏也能做一个出色的舵手。

造车新势力中,理想汽车CEO李想曾表示,理想汽车未来100%会做人形机器人,但不是现在。

蔚来汽车创始人李斌曾表示,蔚来正在考虑是否进入人形机器人领域以及正在关注低空经济的发展。

相比李想和李斌,至少何小鹏已经迈出了一大步。

在何小鹏内心里,他应该最清楚:照亮前路的永远是自己创造的光,而非他人投射的影子。

也许未来的某一天,何小鹏也会在微博调侃,“看,李想和李斌,也都在摸着我过河。”

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202502/13I70418339C901.shtml

好文章,需要你的鼓励

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921