近期,福布斯中国提出,华尔街需要重新评估特斯拉的估值模型,其最大的错误是仍然把特斯拉视为一家汽车公司。

那么,作为国内“最像特斯拉”的企业,资本市场该如何看待小鹏呢?

从11月5日的“科技日”开始,在小鹏后面加上“汽车”二字,似乎已不再恰当。

至少小鹏是这样认为的。

图片来源:何小鹏微博

这家公司的定位已经从起初单纯的一家汽车公司,升级为“物理AI世界的出行探索者,面向全球的具身智能公司”。

小鹏科技日后,美国银行将小鹏新的目标价定为27美元。分析师认为,相较于同行,小鹏在2025-2026年更高的销量增长预期,以及人形机器人、自动驾驶出租车等新业务的推出,理应享有更高的估值倍数。

截至11月11日收盘,小鹏汽车港股涨约17.93%,总市值达2072亿港元,超过理想汽车、蔚来汽车等新势力车企市值,成为“三兄弟”中的市值“佼佼者”。

但这并不是第一次。

10月28日,盖世汽车便注意到,小鹏港股市值超过理想,成为国内上市新势力市值“第一人”。当日小鹏收盘总市值约1658亿港元,略高于理想的1647亿港元。且要知道,这是小鹏汽车自2020年上市当日以后,首次实现对理想市值的反超。

虽然小鹏汽车港股市值仅比理想汽车高11亿港元,但却表明资本市场对“蔚小理”的资本态度不同以往。

至此,市场是否应该以新的估值模型来审视小鹏? 这已成为投资者无法回避的问题。

小鹏想成为怎样的公司?

今年汽车领域最深刻的变革,莫过于AI对产业的重塑。

大模型技术遍地开花,车企已不再满足于“制造商”的定位。当李想多次在采访中不遗余力地向大众输出“理想是AI公司”的理念,讲述他本人对AI的理解和理想公司AI领域的研发进展时,一直以智能驾驶见长的小鹏汽车,当时并没有太多关于此类的声音。

直到11月5日,小鹏正式将公司定位升级为 “物理AI世界的出行探索者,面向全球的具身智能公司”。

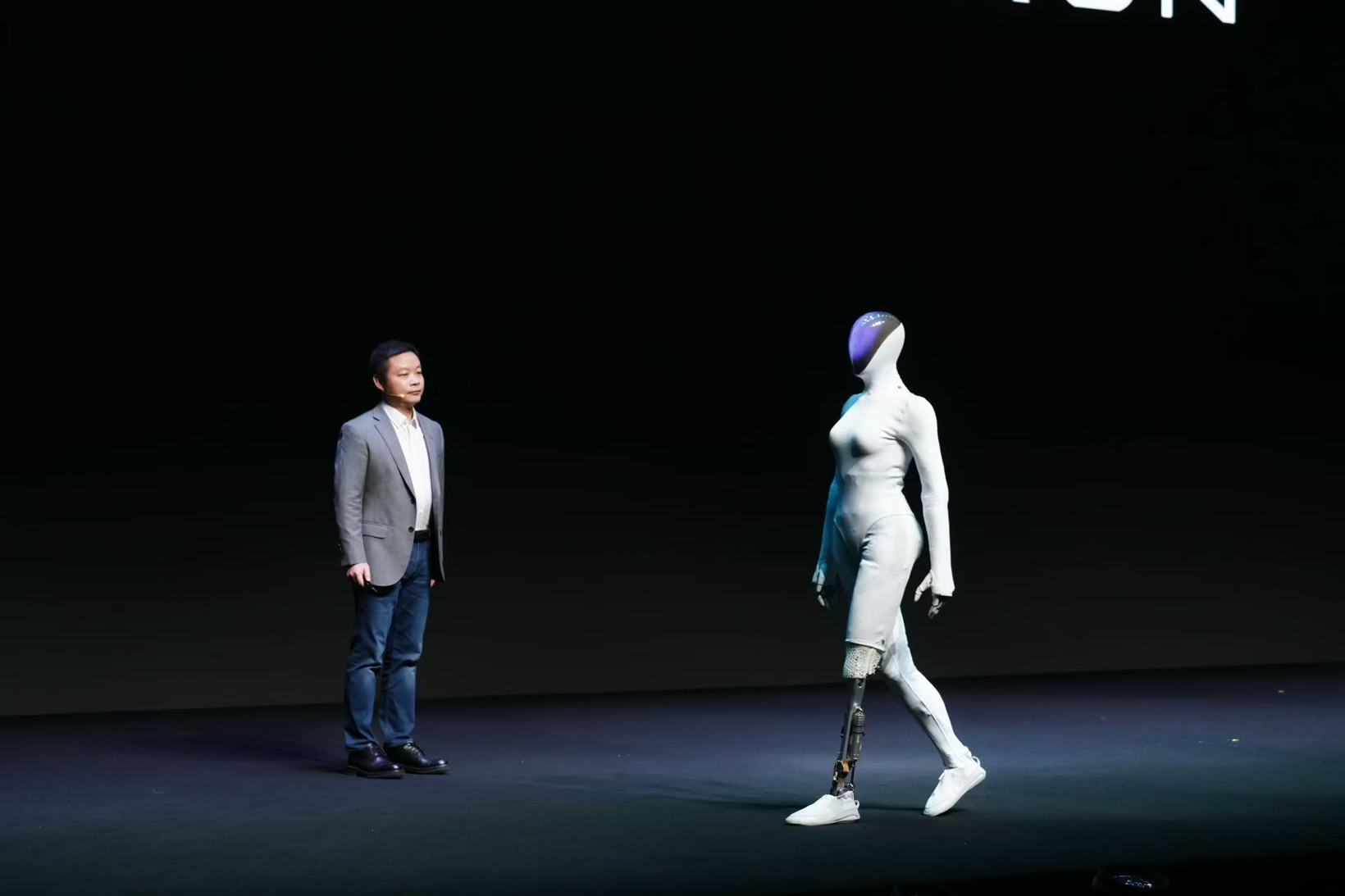

在科技日上,小鹏系统地展示了四大核心业务板块:第二代VLA大模型、小鹏Robotaxi、IRON人形机器人以及飞行汽车。

具体来看,在Robotaxi领域,小鹏宣布将于2026年推出三款车型,并在广州启动试运营,这些车型将采用纯视觉方案和双冗余硬件架构,算力达3000TOPS;在人形机器人方面,新一代IRON拥有82个自由度和全固态电池,计划在2026年底实现规模量产,并已与宝钢等企业达成合作意向;在飞行汽车领域,旗下品牌汇天推出了“陆地航母”与面向商务的A868全倾转飞行汽车两套系统,其中“陆地航母”全球订单已突破7000台,广州工厂已试产下线首台产品。

图片来源:小鹏汽车微博

从辅助驾驶到L4 级Robotaxi,从飞行汽车到机器人,小鹏的布局几乎覆盖了所有与AI相关的AI应用场景。这些布局清晰地表明,小鹏正在构建一个贯通空中、地面、室内等多维空间的智能出行生态系统。从业务范围的角度来看,与大多数车企相比,小鹏确实更具备未来科技公司的形态与特质。

小鹏的商业模式正在经历从“卖车”向“科技生态”的根本性转变。就像特斯拉依靠Model系列车型为FSD和Dojo提供资金支持,华为依靠手机业务为鸿蒙系统和芯片研发输送血液一样,小鹏的汽车业务或许也需要承担起为AI技术落地提供现金流的前线职能。

这种商业模式的转变意味着小鹏的价值创造方式将更加多元化:一方面,通过车辆销售获得稳定的现金流和真实道路数据;另一方面,通过技术创新构建智能出行生态系统,在未来通过软件服务、出行服务、技术授权等方式实现更大的价值变现。

德意志银行在小鹏科技日后的报告中确实指出:“小鹏汽车迈向具身智能全球领导者地位一大步”,并给出“买入评级”。这一评价是基于小鹏汽车在科技日上展示的物理AI技术进展,特别是其全新一代人形机器人IRON的突破性成果。

小鹏管理层在多个场合强调,公司未来的价值将不仅仅体现在车辆销售上,更将体现在其构建的智能出行生态上。这种生态一旦建成,将形成强大的网络效应和竞争壁垒。

这正是科技公司而非制造企业的典型特征。

但与此同时,每次小鹏发布新的技术进展和发展战略,都能让大家想到另一家公司的影子——特斯拉。

这不禁让人思考:小鹏到底想要成为怎样的一家公司?

是一家拥有独特技术路径和创新商业模式的伟大企业,还是仅仅沿着特斯拉已经开拓的道路前行?

这个问题的答案,不仅关系到小鹏的战略定位,也直接影响着资本市场对其价值的判断。

“伟大”的公司都类似?

除了低空出行和地下出行的产业布局有出入外,小鹏在很多方面都很像特斯拉。

因为两者的步调都太过相似。

在核心技术路径上,两家公司都选择了纯视觉方案作为自动驾驶的感知基础,这体现了双方对AI第一性原则的共同认同。

特斯拉通过Dojo超级计算机构建自己的算力护城河,而小鹏则自研了算力达2250TOPS的图灵AI芯片。虽然具体技术实现方式有所不同,但背后的逻辑是一致的:相信通过足够的算法优化和算力支持,摄像头足以胜任自动驾驶的感知需求,而无需依赖成本更高的激光雷达方案。

小鹏在科技日上展示的第二代VLA大模型,其技术思路与特斯拉的FSD有着明显的相通之处,都强调端到端的学习能力和场景理解能力。

尤其在业务布局和产品规划上,小鹏与特斯拉的对照几乎是一一对应的。

特斯拉在“宏图计划”第四篇章(Master Plan Part 4)中明确表示,未来价值的重心正在转向人形机器人Optimus,预计将占到公司价值的80%;相对应地,小鹏则推出了IRON人形机器人。且两家公司都将量产时间锁定在2026年。

近期,马斯克在2025年第三季度财报电话会上宣布,原计划于2025年实现5000台Optimus人形机器人的量产目标搁置,量产时间推迟至2026年底。此次小鹏也宣布IRON人形机器人计划在2026年底实现规模量产。

图片来源:小鹏汽车微博

另外,特斯拉早已宣布将在2026年推出Robotaxi服务;小鹏也宣布将于2026年推出三款Robotaxi车型,并在广州启动试运营。

更加值得一提的是,此次小鹏科技日一再强调的理念是“物理AI”。对于大众而言,这个词,有些“新”,但对于特斯拉来说,却十分熟悉。

当然,物理AI的理念归属权并不属于任何一个企业或者企业家,目前已知提到该理念的企业家包括马斯克、黄仁勋,以及何小鹏。

我们甚至很难追溯到一个单一的提出者,它不像“人工智能”那样有一个公认的诞生时刻或提出人。它更像是一个随着技术发展自然演进而形成的概念集合。

虽然理念早已存在,但“物理AI”这个词汇在公众和汽车领域的大规模流行,确实与马斯克和特斯拉的强力宣传密不可分。

在特斯拉的AI Day等活动中,马斯克多次强调,特斯拉的自动驾驶汽车本质上是一个 “在物理世界中运行的AI” 2024年Sora横空出世时,马斯克曾反复强调,特斯拉已经构建出了更加符合物理世界规律的生成式AI。

就近期来看,今年9月,特斯拉官方在X平台上正式发布“宏图计划”第四篇章,全面改写公司的宏大叙事。它将公司的发展重心前所未有地从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域,旨在通过大规模地将AI融入物理世界,实现一个“可持续富足”的社会。

该计划建立在特斯拉过去近二十年在电动汽车、能源产品和人形机器人方面的积累之上,并提出了“增长是无限的”、“创新消除限制”等五大指导原则宣告公司正进入一个前所未有的增长时期,致力于通过自动驾驶、人形机器人等技术加速全球繁荣。

图片来源:小鹏汽车微博

对于“越来越像特斯拉”的声音,何小鹏本人似乎并未有太多顾忌。

近期,何小鹏在接受业内媒体采访时表示,小鹏跟特斯拉都是在跨领域融合里面找到了换维度打法。“很多有不同想法、创新的公司会殊途同归。我觉得特斯拉是一家伟大的公司,我相信全球会有更多类似的伟大公司。”何小鹏说道。

此言不无道理。其实路子相似无伤大雅,更重要的是谁能走到最后。

“伟大的公司”最终将沿着“难而正确的路”一直走下去,特斯拉和小鹏,能一起走下去吗?

小鹏的战略能否验证:世界上或许没有第二个马斯克,但可能有第二个特斯拉呢?

市场是否需要重估小鹏?

即使小鹏和特斯拉有太多相似之处,但也总有不同。最为不同的是,特斯拉已经实现盈利,但小鹏还没有。

当前,摆在小鹏面前最直观的问题就是资金与资源的有效配置。小鹏需要在宏大叙事与商业现实、未来投资与当下盈利之间找到精妙的平衡。

如此庞杂且前沿的研发投入,是否会拖累主营的汽车业务?如何应对持续“烧钱”带来的财务压力和资本市场耐心?这些都是小鹏必须直面并给出明确答案的关键问题。

从财务表现来看,小鹏正处于快速增长但尚未稳定盈利的发展阶段。

根据小鹏2025年第二季度财报,小鹏交付量为10.3万辆,同比增加241.6%;上半年累计交付新车19.7万辆,同比增加279.0%。小鹏实现总收入182.7亿元,同比增加125.3%;其中汽车销售收入168.8亿元,同比上升147.6%;服务及其他收入为13.9亿元,同比上升7.6%。

与此同时,小鹏仍然在持续亏损。第二季度,小鹏净亏损4.8亿元,上年同期净亏损12.85亿元,同比收窄62.6%。

这些数字背后反映的是一个关键问题:汽车业务的造血能力是否能支撑起未来的梦想?虽然营收保持高速增长,但盈利能力的建设仍然是小鹏需要突破的瓶颈。

图片来源:小鹏汽车微博

值得一提的是,尽管上调了目标价,但美国银行对小鹏的盈利预测趋于保守。报告预计,由于产品组合调整,公司毛利率将面临压力,导致2025年亏损扩大。不过,该行仍预计小鹏有望在2025年第四季度实现盈利。

这一预期能否实现,将直接影响资本市场对小鹏的信心。

值得注意的是,小鹏的现金储备为公司的战略转型提供了一定的缓冲空间,截至2025年6月30日,公司的现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及定期存款为475.7亿元。这为公司在前沿技术领域的持续投入提供了必要的资金保障。

从估值逻辑的角度看,小鹏或许值得被资本市场重新评估。

传统汽车制造商的估值逻辑主要围绕销量、营收、利润等硬指标展开,估值水平通常较低。但科技公司的估值更注重生态价值、网络效应和未来增长潜力,往往能够获得更高的估值溢价。

如果资本市场能够接受小鹏作为一家科技公司而非传统汽车制造商的定位,那么其估值水平就有望向特斯拉等科技公司看齐,从而打开巨大的价值重估空间。

基于此,技术研发的商业化能力将是决定小鹏未来的关键。

毕竟,资本市场对转型故事的理解和支持需要时间,但耐心并非无限。

小鹏必须向投资者证明,其在新业务上的投入能够带来相应的回报——无论是技术突破带来的估值提升,还是商业化成功带来的收入增长。

美国银行在报告中指出,大众汽车已成为小鹏VLA 2.0的首个客户,并已向小鹏订购了图灵AI芯片。 这一合作是小鹏AI技术商业化能力的最有力证明,显示其先进的驾驶辅助系统(ADAS)开发能力正转化为直接的服务收入,也展示了其未来可能的技术变现路径。

尾声

在年初的特斯拉2024Q4财报电话会议上,马斯克曾直言不讳:“世界上没有任何公司像特斯拉一样在物理世界AI方面做得这么好。我甚至不知道谁排在第二位。”

“就像你问,谁是现实世界人工智能的第二名?我可能需要一个大望远镜才能看到他们,他们落后得很远。”

但是在马斯克的超大望远镜之外,是否站着小鹏呢?也说不定呢。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202511/12I70436912C501.shtml

好文章,需要你的鼓励

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921