2018年之前,中国汽车产销量一直处于正增长,各方面一致乐观地认为,年销量3000万会在2020年左右实现,3500万、3800万也会在2030年之前陆续实现,甚至最终会超过年销量4000万。

从2001至2017年,中国汽车产市场的增长可分为两个阶段。

第一阶段:粗放的高速增长期。从2001至2010,年均增速高达25%,其中A00级、A0级以及1.6升以下的汽车扮演了重要的角色。

第二阶段:升级的中低速增长期。2010年之后至2018年,汽车销量年均增速下降至5.5%左右。中产消费群体规模形成,汽车需求档次明显提高,A级以下车型市场需求下降,SUV、豪华车、中大排量车型开始流行。同时,汽车市场竞争加剧,迫使车企转型升级。

2018年,中国车市首次出现负增长。截止2019年8月,已连续13个月同比下降,行业整体面临较大压力。今年1-6月,汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,比上年同期分别下降13.7%和12.4%。我们预计全年产销量有可能只有2500万左右,同比下降10%左右。

这不得不使我们重新思考,中国未来可持续的汽车销量是一个什么水平?总保有量最终能达到什么样的水平?千人保有量最终能达到什么样的水平?本文将基于相关数据进行全面、系统的分析。

1、汽车销量和保有量的 “水池模型”

目前,业界一个流行的观点是,中国汽车千人保有量与发达国家的差距还很大,因而推断出中国汽车年总保有量还有很大上升空间,销量还能回升到更高位,达3500万乃至4000万。这样的推断貌似合理,实际上犯了一个严重的逻辑错误。那么理论上,汽车年销量、总保有量、千人保有量之间是什么样一种关系?我们的分析先从这里开始。

我们通过一个“水池模型”来论述一国(或地区)的新车销量和保有量间的关系,从而进一步探讨中国汽车未来可持续年销量将是什么水平。

汽车总保有量好比一池水,各水池容量不同,但均有上限,而这一上限由各国的经济、土地面积、人口、基础设施、城镇化程度、消费文化、资源等诸多因素所确定。新车销售为进水口,旧车报废为出水口,如图1。

水面的上升速度,主要由进水口(新车销量)与出水口(旧车报废量,个别国家可能还包括旧车出口量)的水量差值确定。进水量可人为控制(产能控制),而出水量一般为水池内水量的一定比例(旧车报废率),由“水压”来确定。在水池里水量较少时,我们可以让进水量大于出水量,从而使池中水面上升。但在出水量有限的情况下,过大的进水量,会导致水池很快装满(汽车总保有量饱和)。水池一旦装满,进水量只能与出水量保持一致,不然就会“炸池”。也就是说,当水池水满的时候,如果入水量还大于出水量,我们就不得不关小进水量,使之与出水量保持一致。

以上的逻辑对汽车行业来说就是,汽车总保有量饱和后,如果旧车报废量上不去,与新车销量差距过大,则市场必然出现严重供大于求,造成汽车滞销,出现产能大量过剩。届时只能采取强制措施减产、停产,去产能行动就会来得更加短促和剧烈;市场将出现断崖式下跌,裁员、破产等负面情况将大量出现,将非常不利于整个汽车行业的健康可持续发展。

由此可以看到,一国(或地区)长期可持续的汽车销量,应与总保有量饱和后的旧车报废量相当;而旧车报废量则由总保有量的一定比例决定(成熟市场此比例基本相同)。因此,中国汽车市场未来可持续的销量主要由总保有量的上限来决定,与现阶段千人保有量低下并无必然的关系。

目前汽车市场发达的国家,其市场容量已趋近饱和,水池基本装满,如图2,美、德、日等目前已处于此阶段。但其新车销量并未停滞,基本稳定在一个适度的水平,原因就在于其旧车报废量(和二手(旧)车出口量)也相当可观,与新车销量基本维持动态平衡(美国人口仍在增长,有部分新增人口所带来的新车销量需求)。根据2015-2017的相关数据推算(总保有量和年销量数据),其汽车年报废率基本都在5%-6%,美国平均为5.1%,德国平均为5.6%,日本平均为6.2%。德国和日本的“报废”率高的特殊原因是两国均有二手车对外出口。

中国汽车市场总体而言,目前还处于图1所示的水面上升阶段。近十几年粗放的高速增长和升级的中低速增长使得中国的汽车销量位于全球前列。但与此同时总保有量尚低,加之以新车为主,旧车报废率还较低(中国虽已开展二手车出口尝试,但预计未来较难形成规模)。根据2016-2018相关数据推算,目前中国汽车年报废率仅为2-3%,与汽车发达国家5%左右的水平差距还较大,这使得中国汽车总保有量增长相当快。就在中国汽车市场出现首次下滑的2018年,汽车总保有量增长仍高达14.8%。即使中国保持2800万的销量水平,总保有量也可以在相当长的一段时间内保持中高速增长,最终达到它的上限值。若持续一味追求更高的销量,中国汽车市场这个水池很快也将填满。届时不得不强行踩急刹车,对从业人员、对企业、对汽车产业、对国民经济的发展都将十分不利。同时我们也看到,目前中国汽车社会相应的基础设施、社会资源、法规监管、保障体系等诸多方面的建设也没有跟上,甚至还有相互矛盾制约的地方,已无法完全承载保有量的快速增加,导致如停车难、交通事故、尾气污染等一系列汽车社会问题,这些均是销量过快增长带来的负面效应。实际上,2018年以来的销量持续下滑,已经是一个明显的信号。

2、影响千人保有量的因素是什么?

世界范围来看,目前仅少数发达国家(或地区)汽车千人保有量达到饱和或接近饱和状态,但个体间又存在较大差异。美国目前在800以上,德国、日本等在600以上。当前中国汽车千人保有量已超过170(2018年底数据,未计算港澳台),与全球主要汽车强国及亚洲近邻(如表1)等都有明显差距。尽管中国最终可能不能达到它们那样的水平,但千人保有量仍然还有相当的提升空间。(注:本文以下多次将中国台湾省列入参照对象,仅从产业分析角度考虑,不涉及任何政治立场)

表1 部分国家(或地区)汽车千人保有量(2017年)

美国 | 837 |

德国 | 606 |

日本 | 616 |

韩国 | 438 |

中国台湾 | 337 |

数据来源:国家统计局、各国官方统计机构、各国官方汽车协会、案头研究

影响千人保有量的因素非常多,其中人均GDP是最重要因素;土地面积、人口、消费文化、资源环境、城市化、道路停车基础设施、法律法规等也有重要影响。接下来,我们将就相关因素对千人保有量的影响做一定分析。

2.1 人均GDP

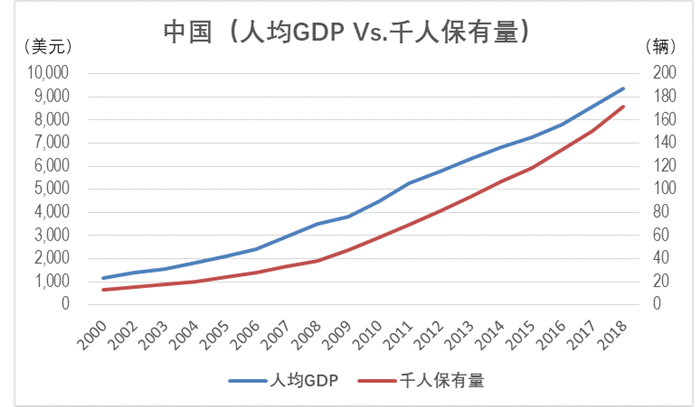

一般而言,汽车千人保有量与人均GDP具备很强的正相关性,千人保有量随人均GDP的增长而提高。中国的汽车千人保有量与人均GDP的关系如下图3,可以看到, 同样符合一般规律。

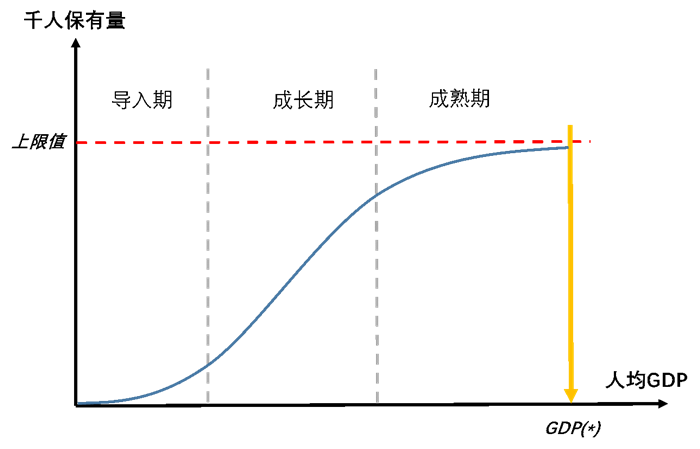

综合分析美国、德国、日本、韩国、中国台湾等数据,我们发现千人保有量与人均GDP存在如图4的关系。

两者关系,可按照导入期、成长期、成熟期划分。在人均GDP较低时,人们以温饱为主,汽车需求较小;当人均GDP提高到一定水平的时候,汽车需求开始进入成长期,千人保有量随着人均GDP的增加快速上升;当千人保有量达到较高水平之后,汽车需求开始进入成熟期,千人保有量上升速度放缓,并最终基本稳定在一定水平上,即上限值,将达到千人保有量上限值时对应的人均GDP称为GDP(*)。此后人均GDP即使继续增加,千人保有量基本保持不变。

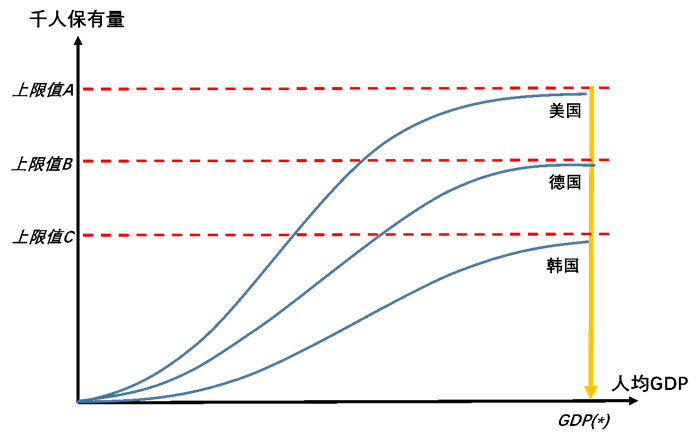

不同市场之间,增长曲线有所差异,但总体趋势相同,如图5,以美国、德国、韩国为代表。大量研究表明,千人保有量上限值各国有所不同,原因主要来自土地面积、人口、消费文化、资源环境、城市化、道路停车基础设施、法律法规等客观条件的限制和差异;但达到千人保有量上限值时对应的GDP(*)则基本趋于一致。目前美国和德国基本达到千人保有量上限值,人均GDP已超过或达到GDP(*);韩国也进入成熟期的后期,千人保有量处于缓慢增长阶段,人均GDP与GDP(*)已相距不远。

中国目前则大致处于成长期的中期阶段。尽管目前汽车销量下行,但随着中国经济进入新一轮的高质量发展,新旧动能转换、供给侧结构性改革、产业结构优化、创新驱动等多措并举,未来经济发展的质量和效益将进一步提升,人均GDP将继续增长,可以预见,汽车千人保有量也将继续增加。

2.2 其它因素

我们主要综合分析人口密度、家庭结构、交通结构的影响。

(1)人口密度。人口增加,一方面会带来汽车需求量的增加;另一方面,在土地面积不变的情况下,人口增加导致人口密度过高,也会带来交通拥堵及停车位紧张等问题,降低给定人口数的汽车需求,即抑制千人汽车保有量。例如中国香港和新加坡,尽管有发达国家的收入水平,但过高的人口密度限制了其汽车千人保有量(维持在100辆左右)。中国人口密度大约为150人/平方公里,实际上考虑到中国西部高山和沙漠不易人口居住,人口主要集中在中东部地区,可以大致认为主要集中在1/2的国土面积上,因此人口密度大约为300人/平方公里,远高于美国人口密度(35人/平方公里),也高于德国的人口密度(230人/平方公里)。同时,随着二胎政策的放开及医疗卫生水平的提高,未来人口密度还将进一步增大,将对千人保有量的持续增加产生一定的抑制。

(2)家庭结构。西方家庭多以一代或两代人为主,很少三代同堂,因此家庭的平均人数都比较少,如美国家庭平均人口为2.6人,德国为2.1人。而中国仍有不少三代同堂的家庭,家庭平均人数为3.1,比西方高20%到30%。在给定同样人口的情况下,中国的家庭数量就会少于西方。如果一个家庭普遍拥有2辆汽车,同样数量的人口之下,西方拥有更多的汽车,中国千人保有量会低于西方。

(3)交通结构。西方社会人口居住较为分散,尤其是美国,公共交通不足,出行主要靠私家车,这大大促进了其私家车的需求。中国则有所不同,为解决14亿人口的交通问题,中国已经建立起庞大的公共交通体系。城市内有地铁、公交车、出租车和各种共享出行交通工具等;城际间有发达的动车、高铁和长途客运网络。中国庞大的公共交通系统还将得到进一步的完善,这都将降低中国消费者对私家车拥有的需求。另外,中国城市人口则居住在相对比较集中的市区,造成市区的人口密度极高、资源更加紧张,如上分析,高人口密度将抑制中国的千人保有量水平。随着中国城市化水平的不断提高,将会有更多的农村人口转移到大中小型城市,加大实际居住环境中的人口密度,从而制约中国整体千人保有量水平。

综合以上的分析,尽管随着经济的发展、人均GDP的增加,中国的汽车千人保有量还将增长;但由于人口密度、家庭结构、交通结构以及居住环境等差异,同时包括限购限行等政策法规因素的影响,在同等经济水平之下,中国的汽车千人保有量将达不到包括西方在内的许多国家(或地区)的水平。

3、中国汽车千人保有量、总保有量、可持续的年销量能达到多少?

研究中国千人保有量的上限值,我们选取与中国文化背景、经济发展、社会结构等更具相似度并在中国经济起飞之前有着类似发展经历的韩国和中国台湾省作为具体参照对象。

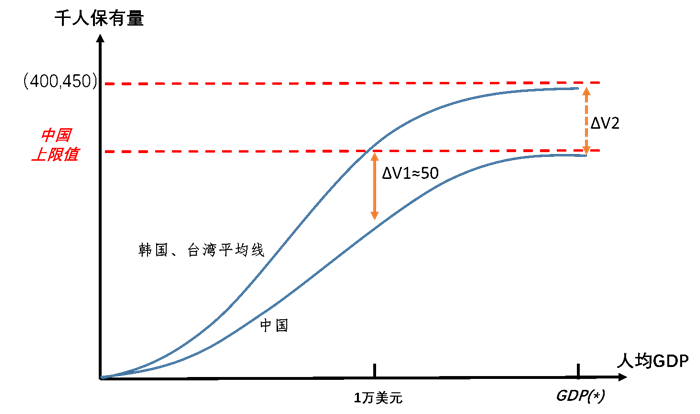

从韩国、台湾的历史数据平均来看,在其人均GDP达到1万美元的时候,千人保有量大概在200-250辆;人均GDP达到2万美元的时候,千人保有量达到300-350辆。二者的人均GDP已比较接近GDP(*),即千人保有量达到上限值所对应的人均GDP。在这样的情形下,按发展趋势推断它们未来的千人保有量上限值应该是八九不离十。我们预计,台湾和韩国最终达到GDP(*)时候的千人保有量上限值大约在400-450辆的水平,也远低于西方发达国家。

目前中国人均GDP为9300多美元(2018年数据),即基本迈入1万美元的中等发达国家俱乐部,而千人保有量刚刚达到170,与韩国、台湾人均1万美元时候的千人保有量差距∆V1在50辆左右,如图6。这一差距也可归结于中国大陆与台湾和韩国在土地面积、人口、消费文化、资源环境、城市化、道路停车基础设施、法律法规等客观条件上的差异,尽管我们很难一一去鉴别。在理论和逻辑上,我们没有足够的理由认为,这一差距会长中国后期的发展中得以缩小。由图形模型特征来看,在中国达到GDP(*)时,对应的千人保有量上限值与韩国、台湾的差距∆V2要大于∆V1。如果我们乐观地认为中国在后期发展中保持这一差距,中国千人保有量的上限值应在350-400辆左右。

结合总人口将有望达到14.5亿(国务院发布的《国家人口发展规划(2016-2030年)》),则未来中国汽车总保有量有望达到5.0-5.8亿辆,这将是美国汽车总保有量的2倍。如果考虑到中国人口主要居住在中东部,每平方公里的汽车保有量将是美国的4倍;加之,中国城市人口大都居住在狭小的市区,实际每平方公里的汽车保有量将会更高。届时,中国的汽车千人保有量和总保有量均将实现饱和。

如同美国一样,中国很难实现大量二手车出口,假设中国旧车年报废率能达到5%,与美国现有旧车报废率一致,考虑到中国人用车更为节俭,5%的旧车报废率实属乐观。由此推算,中国年报废车辆为大约2600-3000万,以2800万为平均值。根据我们以上“水池模型”分析可以推断,为维持市场均衡,新车销量也应在2600万-3000万辆左右。维持新车销量在2600万-3000万辆之间可以持续不断地将中国的千人保有量提升到其上限值350-400辆。

4、3000万以上的超高的年销量是否还会到来?

当前行业仍有部分观点乐观的认为,中国汽车年销量将在低迷之后回升至3000万甚至有望达4000万。

而基于我们的上述分析,中国未来可持续的长期汽车销量应在2600万-3000万之间。在中国汽车总保有量“水池”灌满之前,销量从供给端来说可以突破3000万,使“水池”灌满更快一些。一旦中国的“水池”灌满,随之而来便是供大于求,导致减产、停产、倒闭、失业等痛苦的行业调整。因而,从供给端来说,突破3000万没有必要。

从需求端来说,中国过去十几年汽车销量的高速增长,除得益于中国经济的高速增长外,还有历史上积累的三代人(爷、父、孙)未能满足的汽车梦,三代人的汽车需求在高速经济增长助推下集中爆发。如今,高速增长的经济成为历史,经济增速正在放缓;爷、父辈们的汽车梦已大致实现,今后的汽车保有量增长主要靠新的第三代人的需求拉动。这样的新增需求,2600万-3000万的销量已足够。因此,从需求端来看,突破3000万的可能性也很小;即使短期突破3000万,也不可能持久,而4000万则希望渺茫。

纵观全球具有代表性的几大汽车发达国家美国、德国和日本的汽车年销量走势,如下图7-图9。

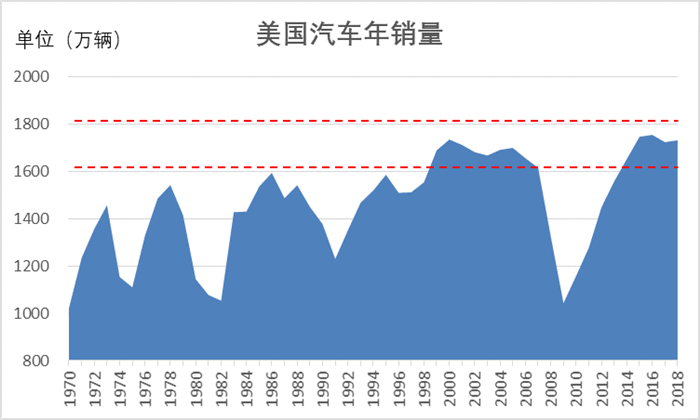

美国市场,从70年代开始有过多次起伏;从1998年前后开始,年销量开始稳定在1600-1800万区间;08年金融危机中销量暴跌,之后逐步又恢复到1600-1800万区间;近几年在1600-1800万区间内正常波动。

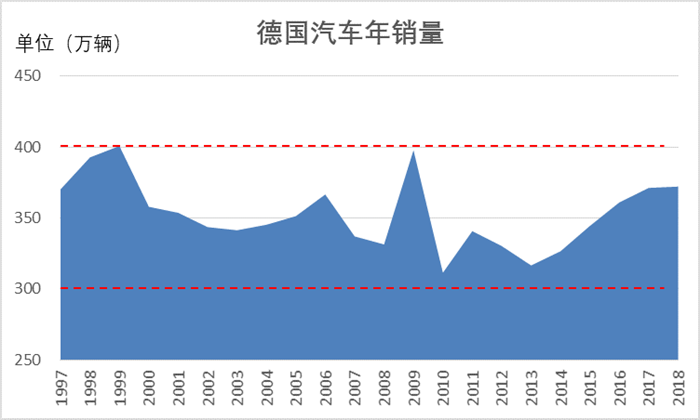

德国市场,近20年稳定在300-400万区间;99年及09年曾两次触及400万,但之后均回落;近三年稳定在350-400万左右。

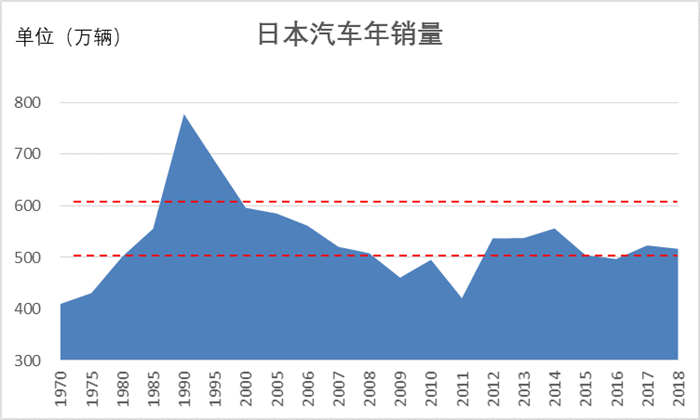

日本市场,90年代初突破过700万接近800万辆,之后迅速回落;2012年左右开始基本稳定在500-600万辆左右。日本就是一个前期高速经济发展使得汽车“水池”灌满过快,结果不得不急刹车,经历痛苦调整的案例。

再看与中国经济、社会、交通等发展更具相似度的韩国和中国台湾的情况,如图10和图11。二者汽车市场相比美、德、日还略有差距,但也比较成熟。

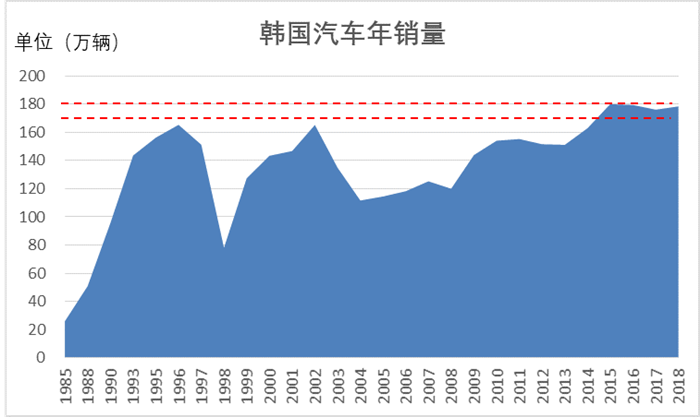

韩国90年代中期销量突破160万辆,随即开始下滑;97年亚洲金融风暴之后销量腰斩,98年不足80万辆;随即销量呈波浪式上升,2015年冲到最高点近180万辆,近四年稳定在170-180万辆之间。

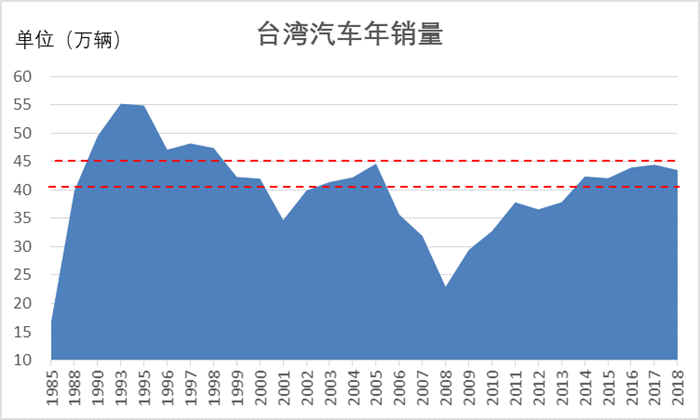

中国台湾在90年代中期曾经达到过55万左右的年销量巅峰,随即因亚洲金融风暴影响销量也大幅下滑;2005年短暂回升达到了45万辆左右后,又被08年的金融危机拉到谷底;近年来开始稳步回升,2014年之后恢复至40万以上,近几年均稳定在40-45万辆。台湾是另一个前期高速经济发展使得汽车“水池”灌满过快,结果不得不急刹车,经历痛苦调整的又一案例。

可以看到,美、德、日、韩及中国台湾的销量走势基本一致,排除特定年份特定事件的影响,汽车年销量的发展,基本会经历“冲上巅峰→调整回落→逐步稳定”的过程。稳定区间内时常伴有正常的波动,并且稳定区间一般不会大幅度高于之前的巅峰值。

中国汽车年销量在2017年则达到了近2900万辆的巅峰,随即2018年出现首次负增长回落至2800万辆左右,2019年目前销量仍然处于下滑趋势,符合上述几大汽车市场总结出的发展规律。

由此,我们认为,中国汽车市场已基本结束粗放的高速增长的第一阶段和升级的中低速增长的第二阶段,正进入到长期零增长并伴随短期波动的第三阶段。第三阶段的销量将维持在2800万左右,在2600-3000万区间波动;销量有机会触及到3000万,但3500万或4000万年销量希望渺茫。即使销量保持零增长,千人保有量和总保有量也仍将随之稳步提升,在未来达到中国千人保有量和总保有量的极值。

我们建议,在市场已经下行的客观现实下,各方应看清现实,销量持续正增长已经结束,市场开始进入销量趋稳、产品品质和服务提升阶段;不必再一味认定销量将冲刺3500-4000万更高位,盲目布局和扩产;不要等到市场饱和之后才幡然醒悟,手忙脚乱。政府、产业及企业各界应提前主动作为,理性稳控产能,追求“由量到质”的高质量发展;并同时积极完善汽车报废等一系列保障措施和体系,走稳健发展之路,这将更有利于中国汽车产业未来的可持续发展。